地球が見える 2013年

アフリカ・ビクトリア湖の公衆衛生

〜感染症予防への衛星利用〜

|

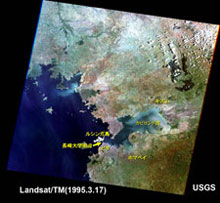

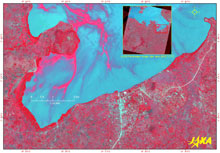

アフリカ大陸中央の東部にあるビクトリア湖は、アフリカでは最大(面積69,485 km2)、世界の淡水湖では2番目の広さの古代湖です(図1上図)(参照1)。エジプトまで流れているナイル川の源流であり、ケニア、ウガンダ、タンザニアに生活する人々に飲料水をはじめとした生活用水を供給する重要な水源でもあります。

図1 ビクトリア湖の全景(上図)と

湖北東部のカビロンド湾(ウィンナム湾)周辺地域(下図) また、ホテイアオイは、低木に囲まれて湖岸に繁殖し波を防ぐ役割を果たしますが(図2)、マラリア媒介蚊の種類によっては、幼虫の生息地となることや、ホテイアオイの根やアオコなどが、コレラ菌を媒介する可能性が示唆されるなど、公衆衛生の観点からも、その動態が注目されています。このような公衆衛生、感染症の流行などは、地域の問題のみならず国際社会への影響も懸念されはじめています(参照3,4,5)。

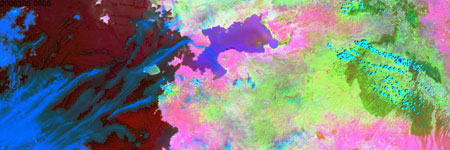

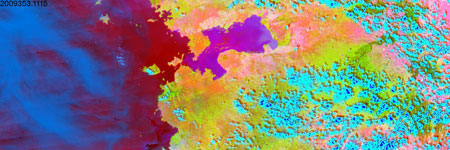

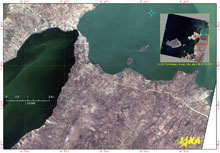

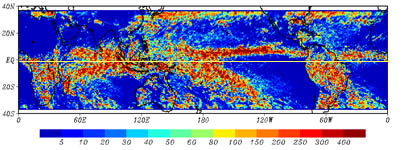

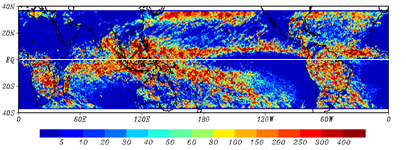

これらの広範にわたる環境変化を継続して捉えるためには、中分解能で頻繁に地表面、水面、大気の状態を同時に繰り返し観測できるセンサが必要です。MODISは現在NASAが運用中の衛星TerraとAqua搭載のセンサで、図3のように光や赤外線の波長帯ごとに観測し、疑似カラー合成画像(R: MODIS31熱赤外放射輝度温度、G: MODIS2 (近赤外)、B: MODIS1 (赤))により、特に重要な環境要因を強調して示すことに役立ちます。ここではカビロンド湾奥の懸濁水や水生植物の集積状況と同時に陸上の植生の活性度から土壌の乾燥や湿潤状態など、湖に流入する河川の流域環境も併せて一望でき、環境と異常な事象を総合的に把握する情報化が可能です。ここに例示します画像(図3)は、10月〜11月の小雨期の初めで、湖岸沿いのサバンナ(熱帯草原)の地表の変化が見られます。赤く見えるのが地表面、水面、大気などが高温であること、緑は植生、青は赤っぽい表土や懸濁水、短い波長の光を減じる雲とみられます。上の画像でピンク色の所は、赤と青が混ざった箇所で、赤の地表面温度が高い箇所と青の赤い土の色が混ざった状態とみられます。下の画像のオレンジ色〜黄色は、赤と緑が混ざった状態で、赤は地表面温度が高く、緑は植物の近赤外反射が強くなった状態であり、雨後に植物が活力を取り戻し始めた状態とみられます。同時に河川水の流入による湖水の懸濁が青の領域の変化で見られます。日本では全球環境観測衛星ADEOSのOCTS、ADEOS-IIのGLI、今後打上げ予定のGCOM-CのSGLIと継続して改善してきたMODISと同種であり独自の機能性能を持つセンサがあり、欧米とのデータの相互利用可能とすることで、雲なし画像の取得に十分な観測頻度の達成が期待されています。 図3 中分解能MODIS疑似カラー画像により強調された水色、植生や土壌、雲の様子 図4 ビタ地区(画像下部)北の半島とルシンガ島(画像左上)をつなぐ 一方、水生植物の分類には、高分解能の衛星画像が必要となり、ALOS、Landsat、SPOTなどの光学センサや合成開口レーダが役立ちます。図4のALOSのカラー画像2枚は、RGB(赤緑青)の3色からなる合成画像ですが、左図は人間の目で見た場合最も自然の色合いに近い配色で、センサの各観測バンドに、R: バンド3(赤)、G: バンド2(緑〜黄)、B: バンド1(青〜緑)とRGB各色を割り当てた画像です。右図は、植生の密度や活性度が高いほど鮮やかな赤で表現され、植生の密度や活性度を把握しやすくするために用いられるカラー合成で、R: バンド4(近赤外)、G: バンド3(赤)、B: バンド2(緑〜黄)と割り当てた画像です。右図の湖岸沿いの鮮やかな赤色は、密度や活性度の高い植物とみられ、ホテイアオイや岸辺に根を張るヨシや灌木などの植物が見られたところです。一方西側の湖面に薄いベールが漂うような滑らかなパターン(図5点線の楕円)が見られますが、アオコと思われます。 図5 ビタ地区南西に延びるビクトリア湖の湖岸 TOPEX/Poseidon以来継続する衛星高度計の観測データ(参照6)によれば、ビクトリア湖の水位は、1992年の観測開始からの10年平均値を0として約±1 m変動しています。2006,2007年の最低水位記録後2012年頃までのゆっくりとした水位回復期中の2006年3月19日、この湖岸線沿い(矢印の地点)にラグーン(大きな池)が形成されていることが衛星により観測されており(参照7)、その後の降雨量、水位の増減と周辺でのマラリア媒介蚊の捕獲数に相関が見られ、当地域住民の幼児感染率が高かったことが調査されています。図5の衛星画像(観測日2010年12月5日)には、この時点で水位が回復しており、ラグーンは湖面の下に沈んで見られません。   3か月平均降雨量 (mm/ 3 months) 長崎大学熱帯医学研究所は、ビクトリア湖の東端、ケニア西部に位置する湖畔のビタ地区にある国際昆虫生理生態研究所(ICIPE)の構内の一角に拠点を構え、マラリア、コレラなどの感染症対策のため現地の人たちの診療や疫学調査に加えて、定期的にインタビュアが戸別訪問し、住民の「健康および人口登録・動態追跡調査システム(HDSS: Health and Demographic Surveillance System)」による情報システム化を行いました。この情報によって得られる知見に基づき、地域を巡回し蚊帳の配布やマラリア対策の公衆衛生教育などを続け、医療と予防による成果が上がってきました。リモートセンシング技術を用いた公衆衛生分野への活用を行うため、昨年JAXAは共同研究を開始しました。今後、ビクトリア湖の生態環境が周辺地域におけるマラリアやコレラなどの感染症流行にどのような影響を及ぼしているのか明らかにし、感染症予防に役立てて行く予定です。 図7 ホマベイ湾内の湖面を漂う水生植物の大群落 衛星画像(図7)の中央から下にホマベイ市街地が見られます。南北に走る道路が湖岸にぶつかる辺りが漁船やフェリーの港で、漁船から魚を水揚げし加工しています。この画像が得られた2010年12月には、海上に漂う模様が見られます。左図からは緑色から白みを帯びた緑色、右図ではやや青みがかった赤色ですが、それぞれ緑色と近赤外の反射スペクトルが強く出ており植物と見られますが、岸辺沿いの植生とみられる濃い緑色(左図)、濃い赤色(右図)と比べると弱く、疎らに分布するホテイアオイかアオコと見られます。 このように、ビクトリア湖周辺では、長い時間をかけて変わってきた環境の異変に気づき、その原因と環境への影響からさらに人間の活動に何が起こるのかを予測し、適切な対策を講じるために必要な情報収集とデータ解析が急務と考えられます。そのために、広域の環境を長期にわたり継続的に観測してきた高分解能衛星や環境観測衛星から取得した複数衛星データの活用が始まっています。 参照サイト観測画像について

上記の16日間のデータから雲なしコンポジット(合成) 画像です。

|