|

|

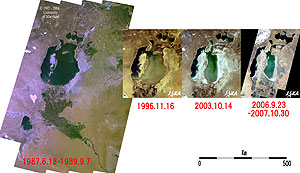

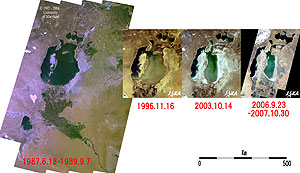

図1 2003年10月のアラル海

|

図2 2006年9月〜2007年10月のアラル海 |

| (Google Earthで見るアラル海 (kmz形式、3.14MB、低解像度版)) |

図1は2003年10月の、図2は2006年9月〜2007年10月のアラル海をそれぞれ示しています。アラル海は1960年代以降、縮小が続いていましたが、図1と図2を比べると、南アラル海が東西に分かれて、さらに縮小しつつあるものの、北アラル海は逆に拡大したことが分かります。かつてアラル海に面した港町であったアラリスクが図の右上隅に、ムイナクが左下にあります。ムイナクから最も近い海岸線までの距離は図1では50kmでしたが、図2では77kmに延びました。一方、アラリスクから最も近い海岸線までの距離は図1では35kmでしたが、図2では25kmに縮まりました。

南アラル海の縮小は特に東側の部分で著しく、図2では海岸線が大きく後退した跡が年輪のような縞模様となって見えています。また、エメラルド・グリーンに見える海面は水深が浅いことを示しており、今後も急速な縮小が続くものと予想されます。

北アラル海の拡大は水位が回復しつつあることを示しています。これは、世界銀行からの融資を含めて総額8,600万ドル(約99億円)のプロジェクトとして、カザフスタン政府が建設していた一部コンクリート製のコカラル・ダムが2005年8月に完成し、北アラル海の水をせき止めることができるようになり、また農業用水路の改善による灌漑効率の向上により、シル・ダリヤ川から北アラル海に注ぐ水の量を増やすことができたためです。

アム・ダリヤ川からの水の供給が事実上行われていない南アラル海に見切りをつけて、シル・ダリヤ川からの水の供給が細々と続いている北アラル海だけでも救うためにダムを建設するという構想は以前からありました。1991年末の旧ソ連の崩壊以降、アラル海の北半分を管轄することになったカザフスタン政府は、1996年に土砂でダムを建設しましたが、1999年に嵐による高波のために破壊されました。

|

| 図3 コカラル・ダム周辺の拡大図 |

図3は2006年10月のコカラル・ダム周辺の拡大図です。図の中央に長さ13kmで「く」の字型のコカラル・ダムがあります。ダムの一部が途切れているように見える部分が水門で、排水の水しぶきが小さく白く見えています。ダムの北東側が北アラル海で、シル・ダリヤ川の河口がすぐ近くにあることが分かります。

このダムは北アラル海の水位を標高38mから標高42mに上昇させるように設計されました。ダムの北東側の傾斜がかなり緩やか*1であることと、北アラル海の水がダムの頂上近くにまで迫っていることから、北アラル海の水位は計画値の標高42mのかなり近くまで達したものと推測されます。

水位の回復に伴ってアラリスクでは時々、雨が降るようになって、砂嵐の頻度が減るなど、気候が穏やかになり、魚や野鳥が戻ってきたということです。また、漁業者が町に戻りつつあり、漁業の復興に向けて何百万匹もの稚魚の放流やチョウザメの再導入も計画されているそうです。

|

| 図4 アラル海の縮小の変遷 |

中央アジアのカザフスタンとウズベキスタンにまたがって位置し、かつて世界で4番目に大きな湖であったアラル海は、1960年代以降、アラル海に注ぐシル・ダリヤ川とアム・ダリヤ川から綿花や穀物の栽培のために大規模な灌漑用水の取水が行われて、水位が下がり、海面面積の縮小が続いていました。干上がった海底からは塩や砂、農薬が舞い上げられて、周辺の住民に深刻な健康被害をもたらし、アラル海の残された水の塩分濃度の上昇は魚を死滅させて、漁業ができなくなりました。さらに、この地域の気候を和らげていた水がなくなったことで気候が厳しくなり、綿花や穀物の生育が可能な期間が短くなりました。

図4に示すようにアラル海は1980年代後半には南北に分かれ、2000年頃から南アラル海が東西に分かれて、さらに縮小しつつありますが、2005年8月のコカラル・ダム竣工後は、北アラル海は回復しつつあります。表1に図4の各画像から求めた海面面積を示します。

| |

1960年 |

1987.6〜1989.9 |

1996.11 |

2003.10 |

2006.9〜2007.10 |

| 北アラル海 |

- |

3,400 |

3,200 |

3,200 |

3,600 |

| 南アラル海 |

- |

42,100 |

31,300 |

17,700 |

13,000 |

| 合計 |

68,000*2 |

45,500 |

34,500 |

20,900 |

16,600 |

コカラル・ダムの建設など第1段階の工事に続いて、1億2,600万ドル(約145億円)の第2段階の工事が2009年から計画されています。その工事には、北アラル海の水位をさらに上げるための長さ20kmの第2ダムの建設と、そのダムより高い標高46mの水位を持ち、シル・ダリヤ川からつながる運河の建設が含まれます。この運河はアラリスクの港に再び水をもたらすことになります。なお、 1960年の水位は標高53.41m*2 でした。

一方、アム・ダリヤ川は南アラル海に注ぐ前に灌漑用水の取水のために消えてしまっており、現在、数百万の人々が、この川からの灌漑によって作られる穀物に依存しているため、南アラル海の復興は望み薄です。

参考サイト:

*1 米国ユニマップス社のサイト (英語版のみ)

参考文献:

*2 滋賀県琵琶湖研究所編、世界の湖、人文書院、1993年 |

観測画像について:

(図1および図4右から2番目、図をクリックすると二段階で拡大します)

可視光の観測波長帯の3つのチャンネル、赤色に相当する660ナノメートル(チャンネル22)、緑色に相当する545ナノメートル(チャンネル21)、青色に相当する460ナノメートル(チャ ンネル20)のデータにそれぞれ赤、緑、青色を割り当てた、目で見た状態に最も近い合成画像です。元々の分解能は250mです。

(図2、図3及び図4右、図をクリックすると二段階で拡大します)

AVNIR-2は、4つのバンドで地上を観測します。これらの図は、いずれも可視域のバンド3 (610〜690ナノメートル)、バンド2 (520〜600ナノメートル)とバンド1 (420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当ててカラー合成して作成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、雲や塩地は白く、水面はエメラルドグリーンや黒に、露出した岩や土砂は茶色っぽく、枯れ草は焦げ茶色に見えます。黒はデータがないことを示しています。図2及び図4右の作成に当たり、衛星利用推進センターの協力を得て44シーンの画像を貼り合わせて作成しました。

(図4左、図をクリックすると二段階で拡大します)

ここでは米国メリーランド大学のGlobal Land Cover Facility (GLCF) Earth Science Data Interfaceのサイトから無料でダウンロードしたデータを用いました。可視域のバンド3 (630〜690ナノメートル)、近赤外域のバンド4 (760〜900ナノメートル)、可視域のバンド2 (520〜600ナノメートル)の各バンドに赤、緑、青色を割り当ててカラー合成したので、植生が緑色で表され、肉眼で見たのに近い色付けです。水面は黒く、塩地は白く、森林は赤褐色に、乾燥した土壌や露出した岩肌は灰紫や茶色に見えます。図4左の画像の作成に当たり、27シーンの画像を貼り合わせました。

(図4左から2番目、図をクリックすると二段階で拡大します)

可視光の観測波長帯の3つのチャンネルのうち、黄色に近い緑色に相当する565ナノメートル(チャンネル5)、青緑色に相当する520ナノメートル(チャンネル4)、青色に相当する443ナノメートル(チャンネル2)のデータにそれぞれ赤、緑、青色を割り当てた画像です。目で見た状態に近い合成画像ですが、図4右から2番目のGLI画像に比べて若干黄色みがかかって見えています。元々の分解能は700mです。 |

|