|

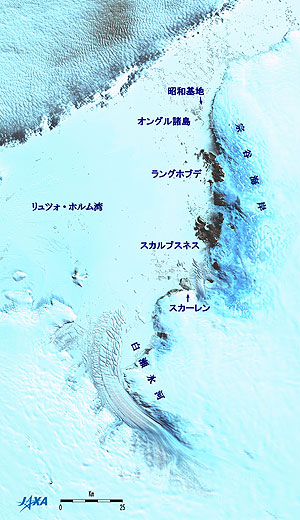

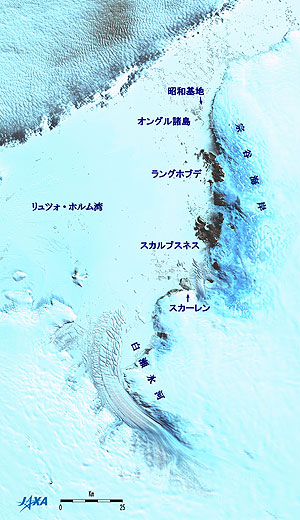

図1 白瀬氷河周辺の広域画像

(Google Earthで見る白瀬氷河 (kmz形式、1.65MB、低解像度版)) |

図1は今年(2007年)3月に捉えた南極の白瀬氷河周辺の広域画像です。図の上には昭和基地のあるオングル諸島が雪を被ってうっすらと見えていて、そこから約100km南のところに白瀬氷河が見えています。途中には、岩が露出した半島であるラングホブデ、スカルブスネス、スカーレンがあります。図の中央は氷結したリュツォ・ホルム湾、左上は氷っていない海域で雲がかかっています。図の右から左下にかけての領域は、南極大陸の一部で、分厚い雪と氷に覆われています。

白瀬氷河の幅は河口付近で11 km、長さはリュツォ・ホルム湾に突き出した氷舌を含めて、85kmあります。上流では氷河の筋がぼやけていますが、いくつかの流れが合流していることが分かります。筋が明瞭に見えている下流部は地面に支えられているのではなく、海に浮いているとのことです*1。河口付近では氷河に亀裂ができ始め、氷舌では亀裂がはっきりしてタイルを並べたように見えています。これらのタイルのように見える部分は将来、テーブル状の氷山になります。

|

| 図2 光学センサで見た白瀬氷河の変動 |

図2は光学センサで捉えた1990年、1997年、そして2007年の白瀬氷河の様子を示しています。1990年の画像では氷舌がほとんどなくて、沖合に氷舌の残骸と思われる氷山がいくつか見えています。1997年の画像では長さ約20 kmの氷舌が見えており、その沖合いでは氷山が分離しつつあります。2007年の画像では氷舌の長さは約30 kmに及んでいます。これらの画像から白瀬氷河の氷舌が年によって大きく変動することが分かります*2。

図3は1994年1月〜1998年7月と2006年8月〜2007年8月の期間の合成開口レーダで観測した白瀬氷河の様子を示しています。このアニメーションをじっくり見ると、1994年1月18日から1998年2月22日まで氷舌がゆっくりと伸びていく様子が分かります。この4年1ヵ月の間に氷舌の先端が伸びた距離は約10.2 kmで、年平均で2.5 kmずつ伸びたことになります。この速度は氷河の速度としては非常に速く、白瀬氷河は南極大陸の氷河の中で最も流速の速い氷河の一つとして知られています。

1998年4月7日の画像では、氷舌の沖の海氷がなくなって海水面が黒く見えています。そして同年5月18日までの間に長さ17 kmに及ぶ氷舌がごっそりどこかに流されてしまったことが分かります。

2006年8月11日から2007年8月3日までの間は再び氷舌が伸びる様子が分かります。この間に氷舌の先端は約2.1 km伸びました。

また、1994年4月から1998年2月にかけては、氷舌が比較的真っ直ぐ伸びていたのに、2006年8月11日から2007年8月3日にかけては右に大きく曲がりながら伸びたことが分かります。これにはリュツォ・ホルム湾の海流や海上の風が影響しているものと考えられます。

南極大陸を覆う氷床(分厚い雪や氷の塊)は降り積もる雪の量と氷河や氷山となって流れ出る量のバランスによって維持されており、地球温暖化の影響が南極の氷床にどのように現れるかを調べるため、今後も白瀬氷河の変動が注目されます。

観測画像について:

(図1及び図2右、図をクリックすると二段階で拡大します)

AVNIR-2は、4つのバンドで地上を観測します。図1と図2右は、近赤外域のバンド4 (760〜890ナノメートル)、可視域のバンド3 (610〜690ナノメートル)と可視域のバンド2 (520〜600ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、雪や氷、雲は白または水色に、露出した岩は焦げ茶色に、海面は黒っぽく見えます。

(図2左、図をクリックすると二段階で拡大します)

近赤外域の720〜800ナノメートル、可視域の610〜690ナノメートル、可視域510〜590 ナノメートルの各バンドに赤、緑、青色を割り当てたので、上記のAVNIR-2画像とほぼ同じように見えています。

(図2中央、図をクリックすると二段階で拡大します)

AVNIR にはカラー画像が得られるマルチバンドの他に、地上分解能の高い白黒画像が得られるパンクロマチック・バンド(520〜690ナノメートル)があります。

(図3)

| 観測衛星: |

地球資源衛星1号 (JERS-1) |

| 観測センサ: |

合成開口レーダ (SAR) |

| 観測日時: |

1994年1月18日05時45分頃(世界標準時)

1994年8月25日05時42分頃(世界標準時)

1995年2月17日05時75分頃(世界標準時)

1995年9月25日05時50分頃(世界標準時)

1996年3月19日05時51分頃(世界標準時)

1996月9月12日05時54分頃(世界標準時)

1997年3月7日05時53分頃(世界標準時)

1997年8月30日05時54分頃(世界標準時)

1998年2月22日05時58分頃(世界標準時)

1998年4月7日05時59分頃(世界標準時)

1998年5月18日05時54分頃(世界標準時)

1998年7月4日06時01分頃(世界標準時) |

| 観測周波数: |

1,275 MHz (Lバンド) |

| 地上分解能: |

18m |

| 地図投影法: |

UTM(ユニバーサル横メルカトール) |

合成開口レーダは昼夜、天候に関わらず地球表面を観測することができるセンサです。得られる画像は白黒で、合成開口レーダから送信された電波を強く反射したところが明るく見えます。

(図3)

PALSARはJERS-1搭載に搭載された合成開口レーダ(SAR)の機能・性能を向上させたセンサです。得られる画像は白黒で、見え方はSAR画像と同様です。

|

|

|