地球が見える 2011年

リチウム資源の宝庫、アタカマ塩湖

|

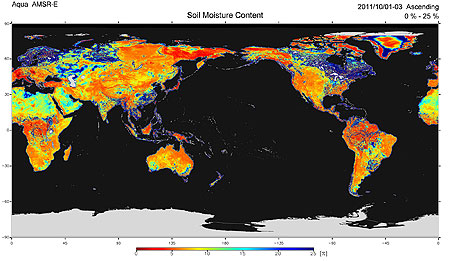

図1 AMSR-E が観測した全地球の土壌水分量(2011年10月1日〜3日)

図1は、改良型高性能マイクロ波放射計AMSR-E*1が観測した全地球の土壌水分量*2の分布図です。AMSR-EはJAXAが開発し、平成14年5月に打ち上げられたNASAの地球観測衛星Aquaに搭載した世界最高性能のマイクロ波放射計です。設計寿命3年を超え運用されてきましたが、本年10月4日にアンテナの回転速度を維持する限界に達したため、観測を停止しました。図1は観測が停止する直前の10月1日から3日までの画像です。 *1)JAXA が開発し、NASA の地球観測衛星Aqua に搭載した世界最高性能のマイクロ波放射計。2002 年の打上げ以来、継続して全世界のデータを取得し、海面水温、降雨、土壌水分、北極海の海氷などの観測に用いられています。 *2)単位体積の土壌中に含まれる水分の体積を百分率(%)で表したもの。土が水分を吸収していき、それ以上吸収できない状態(飽和状態)での土壌水分は約50%です。AMSR-E による土壌水分分布の値は植生分布の影響を受けている可能性があります。(赤〜黄色は乾燥域、青は湿潤域で、水分量算出領域は氷床域、高密度森林域を除く陸域です) 図2 アンデス山脈の拡大図

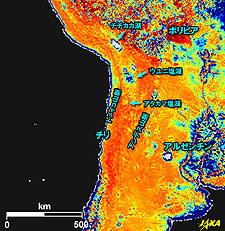

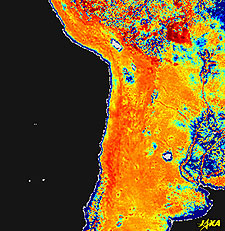

(左は土壌水分量、右はGLI による雲なし画像) 図2左は、全地球の土壌水分量分布図から南米チリのアンデス山脈の部分を拡大したものです。画像中央上側に白く見える部分は、チリとボリビアにまたがって広がるチチカカ湖です。その下に青く見える部分は、南米最大のウユニ塩湖です。その南にある乾燥した大地がアタカマ高原で、南北に延びるアンデス山脈とこれに並行する太平洋側のドメイコ山脈に囲まれた盆地に位置しています。世界で最も乾燥した地域であることが画像からもうかがえます。標高が高く空気が乾燥しているため、各国の望遠鏡が設置され、天文観測地点としても有名です。 図3 アタカマ塩湖とリチウム生産施設

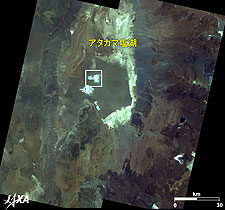

(Google Earth で見るアタカマ塩湖周辺(kmz 形式、2.95 MB 低解像度版)) (Google Earth で見るリチウム生産施設(kmz 形式、2.53 MB 低解像度版)) 図3は、ALOS(だいち)*3が2010年に撮影したアタカマ塩湖の周辺画像です。アタカマ塩湖はウユニ塩湖と同様、むかし海であったところが隆起して造られたと考えられています。これらの塩湖には電気自動車やハイブリッド車等に使用されるリチウムイオン電池の原料となるリチウムが豊富に含まれています。画像には塩田のような施設が写っていますが、ここでは塩湖の地下にある水をくみ上げ、天日で乾燥させリチウム濃度を上げてからリチウムを生産しています。電気自動車に使われている電池の材料がこのような方法で採掘されているのは不思議な気がします。 *3) 2011年5月12日、「だいち」の運用は終了しました。5年間で全世界の650 万シーンを観測し、災害緊急観測活動にも貢献しました。2011年3月の東日本大震災でも400シーンの撮像を行い、10の府省と機関へ情報提供を行いました。今後も過去に取得した画像を用い、REDD+などに貢献する予定です。 観測画像について

GLI の1 km 分解能の観測波長帯のうち、いずれも可視域の678 ナノメートル(チャンネル13)、545 ナノメートル(チャンネル8)、460 ナノメートル(チャンネル5)のデータにそれぞれ赤、緑、青色を割り当ててカラー合成した画像で、人間の眼で見たのと同じ色合いです。雪や氷や雲は白色ないし灰色に、植生は緑色に、土壌やまばらな植生は茶色に、水面は黒く見えています。海面の大部分は濃い青でマスキングしています。

AVNIR-2 は、4 つのバンドで地上を観測します。図は、いずれも可視域のバンド3(610 〜 690 ナノメートル)、バンド2(520 〜 600 ナノメートル)とバンド1(420 〜 500 ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。

(図3 右) |