気候システム・放射過程

気候システム・放射過程

地球観測衛星の高度利用に必要なソフトウェア(放射伝達コード・衛星データシミュレータ)を基盤的に整備し、さらにそのソフトウェアを利用する研究を実施しています。例えば、東京大学との共同研究で、雲・降水過程をより現実的に表現しながら地球大気をシミュレーションする世界最先端の全球雲解像数値大気モデル(NICAM)を、複数種類の衛星データを用いて検証する研究が進行しています。また、気象庁気象研究所や理化学研究所との共同研究で、衛星雲・降水データを数値気象モデルに導入することで気象予報の精度向上に貢献する研究を進めています。

久保田 拓志

第一宇宙技術部門

地球観測研究センター

主任研究員

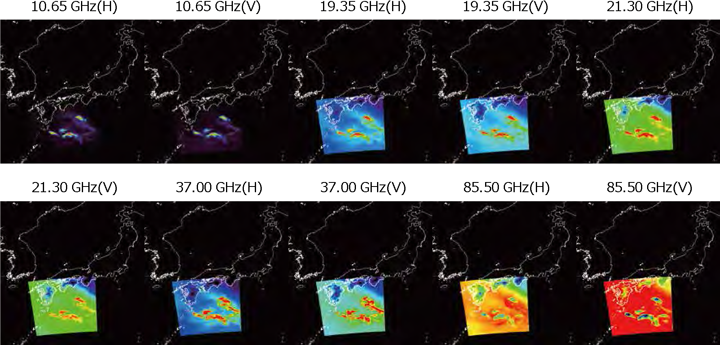

日本周辺のマイクロ波放射計シミュレーション結果の例

衛星データシミュレータ(Joint-Simulator)による、日本周辺の熱帯降雨観測衛星「TRMM」マイクロ波観測装置(TMI)シミュレーション結果。計算には、気象庁気象研究所より提供された、気象庁非静力学モデルによる大気データを使用しています。

TMIの観測周波数、偏波に対応した輝度温度の違いがシミュレーションされていることがわかります。

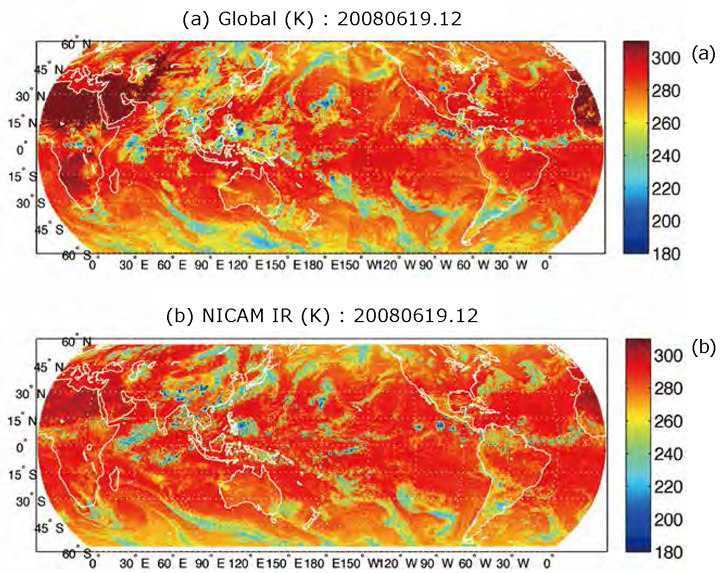

静止気象衛星データとシミュレーションデータの比較(Hashino et al. 2013)

(a) 静止気象衛星データ(IR 10.8 µm)

(b) 全球雲解像大気モデル(NICAM)3.5km

分解能シミュレーションデータに衛星データシミュレータJoint-Simulatorを適用して作成した疑似衛星データ

(a)と(b)を比較することにより、NICAMが雲の水平分布をよく再現ができていることが分かります。