地球が見える 2013年

「しずく」が捉えた北極海氷面積の最新状況

今夏の北極域は低温傾向

|

図1 AMSR2が捉えた北極域の2013年9月12日の海氷密接度*1分布

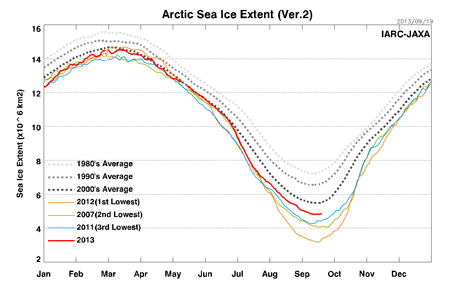

図2 北半球の海氷面積*2の季節変動(2013年9月19日現在)

今年も北極海の海氷が年間で最も小さくなる時期を迎えています。図1は昨年5月に打上げられた水循環変動観測衛星「しずく」に搭載されている高性能マイクロ波放射計AMSR2が捉えた2013年9月12日の北極域の海氷密接度分布を、また、図2は北半球の海氷域面積の季節変動を示しています。 図3 最近11年間(2003-2013年)の4月20日に観測された北極海の海氷分布

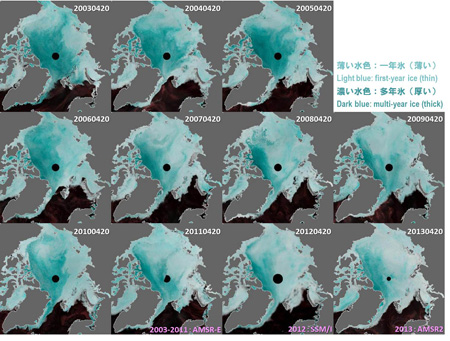

なぜ今年は、海氷面積の縮小速度がこのように大きく変動したのでしょう。今年は、夏を迎える前の春の段階で、北極海のほぼ半分以上の海域が昨年と同様に薄い一年氷(前年の夏以降に生成した氷)で広く覆われていたことが分かっています。図3は、毎年の春にマイクロ波放射計が観測した輝度温度のカラー合成画像です。画像上、濃い水色の部分が古くて厚い氷(多年氷)を、明るい水色部分が一年氷を表しています。北極海の海氷は、2007年9月に当時の観測史上最小面積にまで縮小しましたが、その翌春(2008年4月20日)の画像では、北極点を含む広い海域が薄い一年氷で覆われていました(「ますます薄くなってきた北極海の海氷」参照)。その後、2009年、2010年と、徐々に多年氷域の面積が回復傾向にありましたが、2011年より再び減少に転じ、昨年2012年9月には観測史上最小面積記録を再び塗り替えました。したがって、昨夏に融け残った海氷自体が観測史上最も少ない状態であったため、今春の海氷状態も非常に薄い状態になっていたとみられます。 図4 北極海氷面積の一日あたりの変化量(2013年9月19日現在)

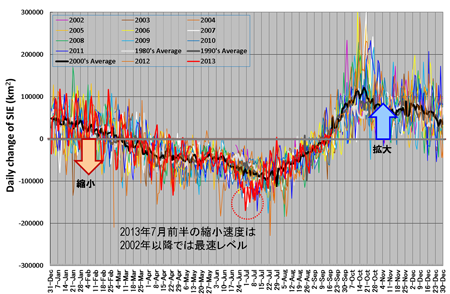

このように融解前の海氷状態が非常に薄い状態であったため、今年は、夏期の気温上昇に伴い、7月前半に見られたような急激な面積縮小が始まったと考えられます。図4は、北極海氷の一日当たりの面積変化量を示したもので、負の値は面積減少を、正の値は増加を表しています。この図から、2013年(赤線)の7月前半の減少量は過去に例のない程大きなものであったことが分かります。しかしながら、7月後半以降は、面積の減少速度が急激に低下しています。これは、以下で見るように、この時期の北極海が低気圧に覆われて曇りがちだったこと、気温が低く保たれていたこと、などが原因と考えられます。 2012年6-8月平均 2013年6-8月平均

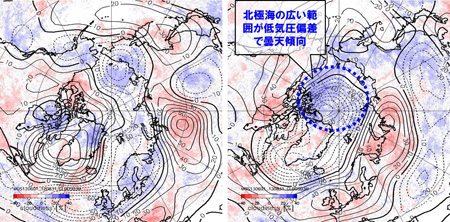

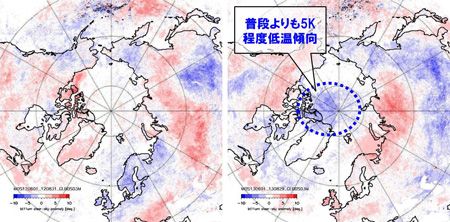

図5 北極域の夏期曇天率および500hPa高度の偏差*の分布(2012、2013年) *2000-2013年平均値からの偏差を示す。曇天率[単位:%]は晴天が多いところが赤く、曇天が多いところが青く色づけされている。また、500hPa高度[単位:m]の実線は高気圧側、破線は低気圧側偏差の分布(NCEP/NCAR再解析値を使用)を示す。 図5は、昨年と今年の夏期(6-8月の3カ月平均)の北極海上空の曇天率と500hPa等圧面高度の偏差を示しています。今年は、北極点を中心に低気圧が広がりやすく、曇天率も2割程昨年より高かった(つまり雲が日射を遮り、海氷融解を抑制する天候状態となっていた)様子が分かります。また、図6に示すように、地表面の温度も、グリーンランド北部からカナダ多島海にかけての高緯度域で、例年に比べて5℃程低かったことが分かります。夏期の北極海では、日射や風を通して流れ込む熱が海氷の融解熱に奪われるため、通常、海氷域の表面温度は0℃に保たれますが、今年は(零下の)非常に低い温度で推移していた模様です。 2012年6-8月平均 2013年6-8月平均

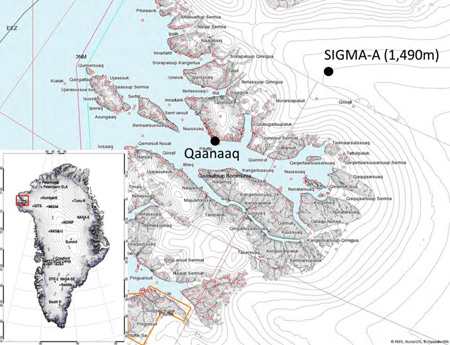

図6 北極域の夏期地表面輝度温度の偏差*(2012、2013年) *2000-2013年平均値からの偏差を示し、高温域が赤く、低温域が青く色づけされている。 図7 グリーンランド北西部にあるSIGMA-A観測サイトの位置

実際、北極海近くのグリーンランド氷床上(図7)では、この夏、昨年と大きく異なる気象条件が観測されていました。 図8 グリーンランド北西部(SIGMA-Aサイト)の様子

(左:2012年6月30日、右:2013年7月24日、気象研究所青木輝夫室長提供) 図8は、グリーンランド北西部の氷床域で行われている地上観測実験(科学研究費補助金課題「北極域における積雪汚染及び雪氷微生物が急激な温暖化に及ぼす影響評価に関する研究(略称:SIGMA)」基盤研究(S)、H23〜H27年度、研究代表者:気象研究所 青木輝夫室長、JAXA研究員も研究分担者として参加)で撮影された昨年と今年の現地の様子で、写っているのは自動で気象データを取得する観測塔です。2つの写真を見比べると、観測塔の根元の高さから、今年の積雪量の多さが分かります。 図9 設営テントが埋まるほどのブリザードが4日間続いた

(2013年7月28日、気象研究所青木輝夫室長提供) なお、SIGMAによるグリーンランド観測は、現在5ヵ年計画で進められており、得られた測定結果は、積雪汚染に伴う氷床融解への影響評価・解明に利用されています。また、「しずく」や2016年頃打上げ予定の第一期気候変動観測衛星GCOM-C1のアルゴリズム検証にも利用されており、現地観測、衛星観測、そして数値モデル計算を通して、過去から現在までの氷床表面状態の変動解明に貢献する計画です。 このように、今年は北極域の気圧配置や気温の変動が、海氷面積の減少速度にも大きな振幅となって表れているようです。近年、海氷の厚さが薄くなってきていることが、日射や気温、風など周囲の環境因子の変動の影響を敏感に受けやすくなってきている要因の一つと考えられます。9月の融解最小時期を過ぎても、北極海の海氷は、まだ薄く脆い状態がしばらく続きます。JAXAでは、今後も「しずく」による北極海氷の監視を続けていき、「地球が見える」等で最新の状況をご報告する予定です。 なお、北極海の海氷密接度の分布画像および海氷面積値情報は、JAXAが米国アラスカ州立大学北極圏研究センター(IARC)に設置しているIARC-JAXA情報システム(IJIS)*3を利用した北極海海氷モニターwebページ上で日々更新を行い、公開しております。

北極海氷面積値データの更新について昨年5月に打上げられた水循環変動観測衛星「しずく」に搭載されている高性能マイクロ波放射計AMSR2センサは、昨年7月から観測を開始し、その後も順調に観測を継続してきました。今年5月には打ち上げから満1年を迎え、海氷や海面水温などの観測データの精度検証作業が終了し、一般研究者向けに観測データが公開開始されています。 それに伴い、JAXAで作成し、IARCの「北極海海氷モニター」web上で公開を行っている海氷面積値データについても、AMSR2の観測データを取り込む作業が完了し、この度、北極海氷面積値(Version2)として、新しくなった面積値データの公開を9月6日より開始しました。今回のデータ改訂では、AMSR-Eの観測データにも従来よりも幾何補正精度が向上したものを使用しています。また、AMSR-E、AMSR2が稼働していない時期(米国のSMMR、SSM/I、WindSat)の観測データについても、AMSR-Eの観測輝度値に一致するように個々の観測センサの輝度値を調整した上で、海氷密接度を抽出し海氷面積値の計算を行っています。このため、公開しているすべての観測期間の面積値が、これまでの面積値(Version1)から変更になっています。詳しい処理内容及び面積値の変更点については、海氷モニターwebの詳細情報の説明をご参照ください。

観測画像について (図1)

いずれもAMSR2の6つの周波数帯のうち、36.5 GHz帯の水平・垂直両偏波と18.7 GHz帯の水平・垂直両偏波のデータを元に、アルゴリズム開発共同研究者(PI)であるNASAゴダード宇宙飛行センターの Josefino C. Comiso博士のアルゴリズムを用いて算出された海氷密接度を表しています。データの空間分解能は25 kmです。 (図3)

いずれもAMSR-E、SSM/I、AMSR2の36.5 GHz帯および18.7 GHz帯の垂直偏波の輝度温度データをカラー合成した画像で、データの空間分解能は25 kmです。 (図5)

MODISの可視−熱赤外域の反射率・輝度温度データから曇天域を特定し、3か月間の曇天日の割合(曇天率)を算出したもの。画像は、2000年以降の曇天率の平均値からの差(偏差)をとったもので、晴天が多いところが赤く、曇天が多いところが青く色づけされています。元の画像の分解能は9 kmです。なお、観測画像に重ねて表示している500hPa高度には、NCEP/NCAR再解析値を使用している。 (図6)

MODISの熱赤外域の輝度温度データから晴天域のデータのみを抽出し、3か月間の平均値を算出したもの。画像は、2000年以降の平均値からの差(偏差)をとったもので、高温域は赤く、低温域が青く色づけされています。元の画像の分解能は9 kmです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||