地球が見える 2013年

海上風のエネルギー活用

〜再生可能エネルギーへの挑戦を支援する衛星観測〜

|

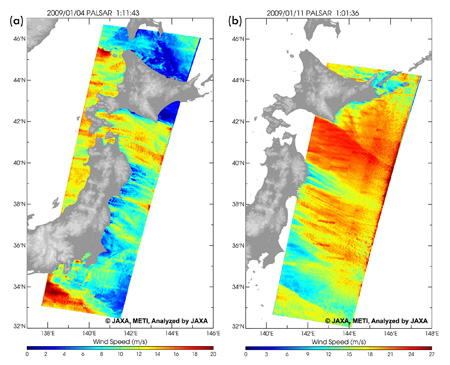

1997年12月に京都で開催された第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)で採択された京都議定書によりCO2など6種の温室効果ガスの排出削減が義務づけられ、低炭素社会を実現することが課題となっています(参照1)。 平成25年3月、千葉県の銚子沖で日本初の巨大洋上風車が運転を開始しました。これは、新エネルギー・産業技術総合開発機構が洋上風力発電実証研究として設置したもので、銚子市の沖合約3.1キロメートルに設置され、海面からのハブの高さが80メートル、直径が92メートルで、出力は2,400キロワットという大きなものです(参照3)。 千葉県の最東端にある銚子市は、冬季はシベリア高気圧の発達により寒冷な北西風が多く、夏季は太平洋高気圧からの南よりの風が多くなります。千葉県では一般に海岸線沿いの南や北に開いた海に面した地域では強い風が吹きます。銚子地方気象台によると、千葉県内の沿岸部では年間を通じて平均風速が3〜6メートルとなり、日最大風速の平年値を見ると、銚子市を中心とした地域では強い風の日が多く、日最大風速が秒速10メートル以上の日数が年間で140日以上観測されています(参照4)。 図1は、2009年1月4日と2009年1月11日に、だいちに搭載した合成開口レーダが広観測域モードで観測したデータを使って算出した日本周辺の海上風速の分布を示しています。マイクロ波の海上からの後方散乱強度は波長、偏波、入射角、海上風の速度、マイクロ波の方位角と風向のなす角(相対風向)に関係し、およそ風速が大きくなるほど後方散乱が増加します。風向風速を計測するための散乱計では複数の方向からの観測によりこれらを計測しますが、合成開口レーダでは、観測方向が1方向のため、風向を別データとして与えます。特に1月11日の観測データは冬型の気圧配置により大陸から吹き出し日本を通過した季節風を良く捕らえています(参照5)。

図1 ALOS(だいち)が観測したSARデータを使って算出した風速情報

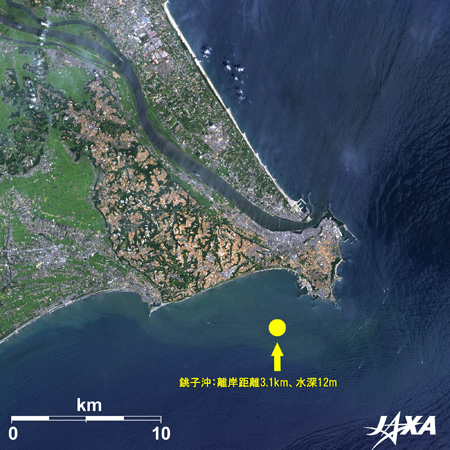

図2は2010年8月6日にALOS(だいち)が銚子市を観測した画像です。風力発電用の風車は、屏風ヶ浦の沖合にあります。

図2 ALOS(だいち)が観測した銚子市付近の画像

(Google Earthで見る銚子市付近 (kmz形式、4.32MB低解像度版)) また図3は福岡県北九州市を2009年9月2日に観測した画像です。千葉県銚子沖に続き、日本海側の北九州市沖でも洋上風車の建設が完了し、本年6月から実証実験が開始されます。北九州市沖約1.3キロメートルに建設された風車はハブの高さ80メートル、直径83メートルで、出力は2000キロワットです(参照6)。

図3 ALOS(だいち)が観測した北九州市周辺の画像

(Google Earthで見る北九州市 (kmz形式、4.32MB低解像度版)) 平成25年度に打上が予定されているALOS-2(だいち2号)では、海上風速計測による風力発電の適地調査などの新たな利用も考えられています。また、地球観測衛星の観測データが風車設置後の環境監視などに役立つことが期待されます。 参照サイト観測画像について

AVNIR-2 は、4つのバンドで地上を観測します。図2、3は、いずれも可視域のバンド3(610 〜 690ナノメートル)、バンド2(520〜600 ナノメートル)とバンド1(420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。

PRISMは地表を520〜770 ナノメートル(10億分の1メートル)の可視域から近赤外域の1バンドで観測する光学センサです。得られる画像は白黒画像です。前方、直下、後方の観測を同時に行いますが、ここでは直下視の画像を使っています。 |