6月下旬から7月初めまで、東シナ海から西日本を通って本州南岸に延びる梅雨前線の活動が活発になり、西日本を中心に大雨となっています。九州北部地方では、6月21日から28日の一週間で6月の月間雨量平年値を超えたところがありました。この大雨により、九州地方を中心に土砂災害や浸水害が発生し、熊本県では死者・行方不明者が出ています。

|

|

| (a) |

(b) |

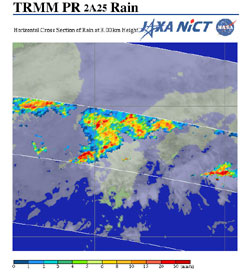

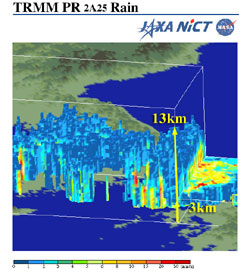

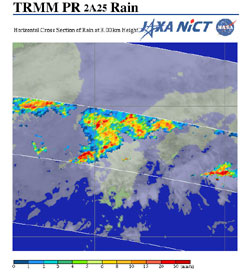

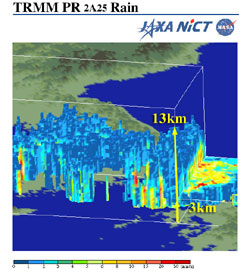

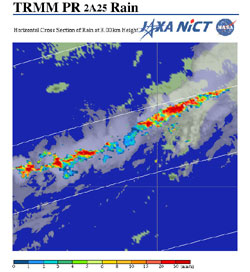

図1 2006年6月25日11時40分(日本時間)にTRMMで観測した

降雨の水平分布および雲画像(a)と立体画像*1(b) |

2006年6月25日12時50分(以下日本時間)頃、長崎県佐世保市のJR佐世保線で、列車が崩れた土砂に乗り上げる脱線事故が発生しました。図1aは2006年6月25日11時40分に熱帯降雨観測衛星(TRMM)に搭載された降雨レーダ(PR)で観測した九州地方での高度3kmにおける降雨の水平断面図と、可視赤外観測装置(VIRS)による雲画像の合成図です。九州北部から山口県にかけて強い降雨域がかかり、特に長崎県北部には濃い赤で示された非常に強い降雨域がかかっていることがわかります。これが脱線事故をもたらす原因となりました。このとき佐世保市では1時間に50mmの大雨を観測しています。図1bは図1aと同じ時刻のPRによる降水の立体構造を示していて、高さが13kmに達する非常に発達した雲(積乱雲)による降雨であることがわかります。

|

|

| (a) |

(b) |

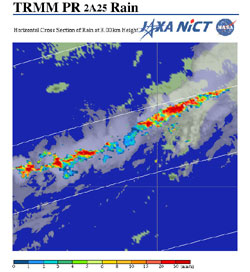

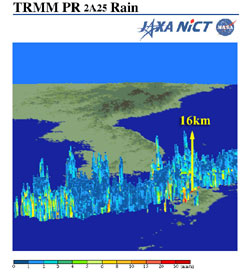

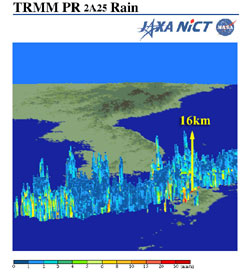

図2 2006年7月2日5時10分(日本時間)にTRMMで観測した

降雨の水平分布および雲画像(a)と立体画像*1(b) |

また図2は2006年7月2日午前5時10分のTRMM PRによる観測画像です。梅雨前線に沿って、東シナ海から九州にかけて、赤く示された線状の強い降水域が、非常に細長く延びていることがわかります(図2a)。これは「スコールライン」と呼ばれる降水域で、しばしば狭い領域に集中豪雨をもたらします。これに伴い、熊本県菊池市では2日午前4時から5時までの1時間で79mmの猛烈な雨を観測しました。また立体構造(図2b)で見ると、降雨の高さは16kmに達していて、水平方向には狭いのですが、非常に強い上昇気流によって高い高度にまで降水域が発達している様子がわかります。

|

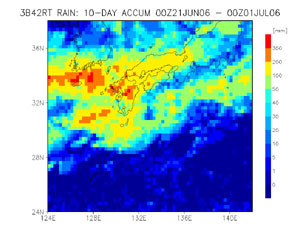

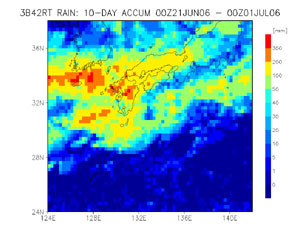

| 図3 2006年6月21日9時から7月1日9時までの10日間積算降水量分布 |

このような降水システムが、梅雨前線の停滞に伴い、6月後半から特に九州地方に頻繁に発生して、大雨をもたらしています。図3は3時間毎に準リアルタイムで配信されるTRMMによる全球降雨マッププロダクト(TRMM 3B42RT)を元に作成された2006年6月21日から7月1日までの10日間の積算降水量分布です。西日本全域で100mm以上、特に九州では多いところで300mm以上の降水が観測されているのがわかります。これは南側から暖かく湿った風が流れ込み、西日本に停滞した梅雨前線を刺激して、大雨をもたらしていることによります。

今年の梅雨は、総降水量はさほど多くはありませんが、東日本では曇りや雨の日が多く、日照不足となっています。また西日本ではしばしば梅雨前線が活発化して、大雨が続いています。沖縄では梅雨が明けましたが、平年の2倍近い雨が降り、土砂災害が相次いで発生しました。7月に入り、これから日本付近は梅雨末期を迎えます。また、台風3号が西日本に近づきつつあり、これに伴って、前線が活発化して、さらなる豪雨や洪水となる可能性があるので、大雨情報には今後も警戒が必要です。

参照サイト:

気象庁ホームページより「6月の天候」「アメダス」「梅雨前線による6月21日から6月28日までの大雨(速報)」 気象庁ホームページより「6月の天候」「アメダス」「梅雨前線による6月21日から6月28日までの大雨(速報)」

|

観測画像について:

(図1〜図3)

| 観測衛星: |

熱帯降雨観測衛星(TRMM)*2 |

| 観測センサ: |

降雨レーダ(PR)、可視赤外観測装置(VIRS) |

| 観測日時: |

2006年6月25日40分(日本標準時)(図1)、

2006年7月2日5時10分(日本標準時)(図2)、

2006年6月21日〜7月1日(日本標準時)(図3)

|

*1 図1bおよび図2bの立体画像では、高度1,750m以上の部分だけを表示しています。

*2 TRMMは、NASA, NICT及びJAXAの共同プロジェクトです。

|

|

|

|