|

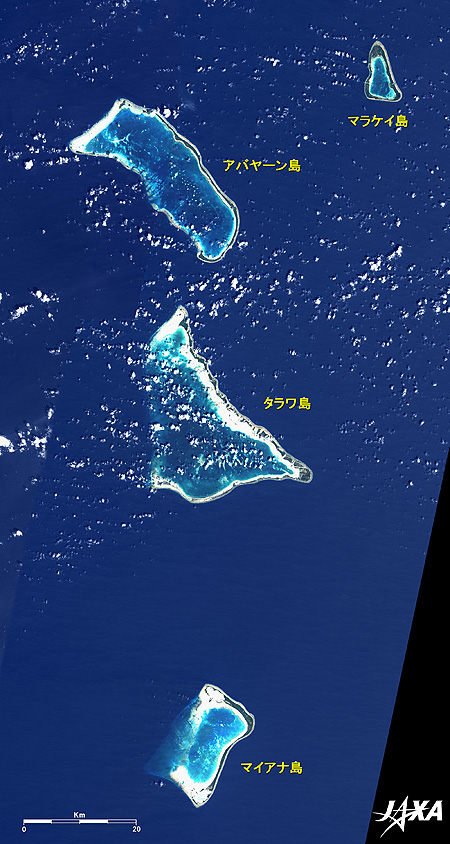

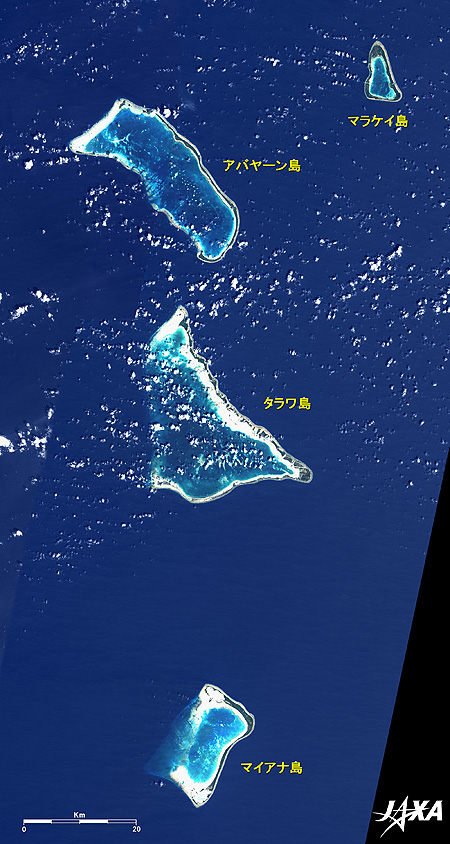

図1 ギルバート諸島北部

(Google Earthで見るギルバート諸島(kmz形式、5.85MB、低解像度版)) |

図1は2008年に陸域観測技術衛星「だいち」が捉えたキリバス共和国のうち、ギルバート諸島北部の画像です。北から順に、マラケイ島、アバヤーン島、タラワ島そしてマイアナ島が見えています。これらの島はいずれも低平なサンゴ島であり、ラグーン(礁湖)を持つ環礁であることがわかります。

2008年6月5日、ニュージーランドのウェリントンで開かれた世界環境デーのイベントで、キリバス共和国のアノテ・トン大統領は次のように述べました。「我が国を構成する環礁はいずれも標高2mに満たず、このままでは今世紀末までに水没するだろう。海が陸地を浸食するにつれて、すべての村々が移転を余儀なくされる。これは人類の悲劇である。」

マラケイ島は周囲の長さが27 km、幅200 mないし2 kmで、楽器のトライアングルのような形に見えます。濃い緑色の輪がほぼ全周にわたってつながっていることが分かります。人口は2005年の国勢調査の結果によると約2,700人です。

アバヤーン島は、長さが58 km、幅50 mないし1.5 kmで、櫛のような形をしています。東側は濃い緑色の細長い陸地が切れ目なく続いていますが、西側は陸地が所々途切れ、浅瀬になっていることが分かります。人口は5,500人です。

タラワ島はキリバス共和国の首都がある島で、ヨットの三角形の帆のような形をしています。長さは67 km、幅は100 mないし1.5 kmあります。南側の陸地はつながっていますが、北東側の陸地は所々途切れており、西側は浅瀬になっていることが分かります。人口は北タラワの5,700人と南タラワの40,000人の計 45,700人で、キリバス共和国全体のちょうど半分を占めます。

マイアナ島は四角い形をしていて、東側の陸地は濃い緑色で切れ目なく続いていますが、西側の白い砂浜は満潮になると冠水するようです。長さ31 km、幅は50 mないし1.25 kmです。人口は1,900人です。

キリバス共和国は中部太平洋の東経169度から西経150度、北緯4度から南緯11度にまたがる広大な海域に広がっており、西のギルバート諸島、中央のフェニックス諸島、東のライン諸島から構成されています。2005年における総人口は93,500人でした。

|

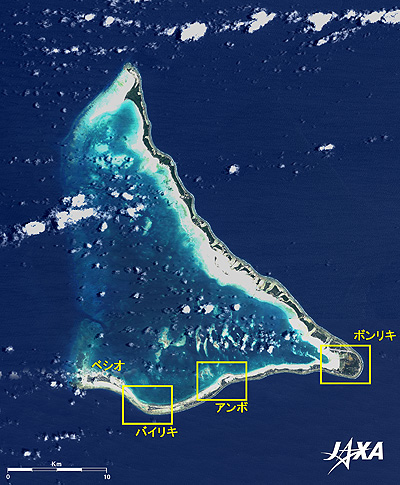

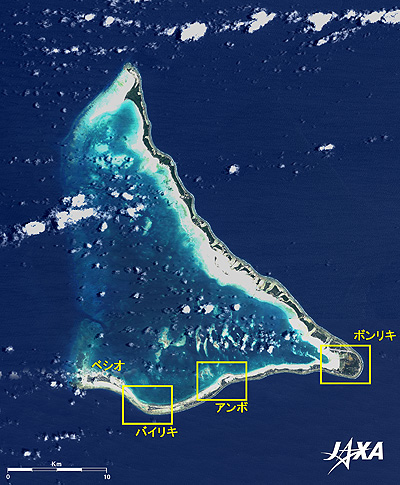

| 図2 タラワ島 |

図2は2008年3月と11月に陸域観測技術衛星「だいち」が捉えたタラワ島の画像です。タラワ島は24の島からなっており、東端のボンリキより北側の北タラワの島々は濃い緑色がサンゴの白い砂で途切れています。一方、ボンリキから西端のベシオに至る南タラワは土手道の部分を含め、道路でつながっています。

南タラワはキリバス共和国の首都であり、ベシオには裁判所が、バイリキには行政府が、アンボには国会議事堂があります。また、バイリキには、南太平洋の12カ国にキャンパスが分散して存在する南太平洋大学のキリバス・キャンパスがあります。

なお、ベシオは1943年に旧日本軍とアメリカ軍が戦ったタラワの戦いの舞台となった島で、旧日本軍の大砲の残骸がいくつか残されています。

|

| 図3 バイリキ |

図3は2008年12月にだいちが捉えたバイリキのパンシャープン画像です。図の中央に国立競技場が見えます。バイリキの北西側には細い土手道が延びていてベシオにつながっていることが分かります。また、陸地の南側の外洋がいわゆる群青色(濃い青)で波立っているのに対して、北側の礁湖は薄い青緑で水深が浅く、波が見えないことが分かります。

|

| 図4 アンボ |

図4は2008年11月にだいちが捉えたアンボのパンシャープン画像です。図の中央に国会議事堂が見えます。また、国会議事堂の北東側に青緑の港があり、細い航路で礁湖とつながっていることが分かります。

|

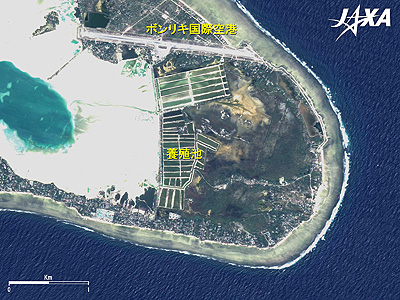

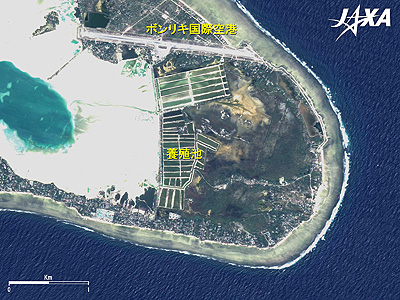

| 図5 ボンリキ |

図5は2008年11月にだいちが捉えたボンリキのパンシャープン画像です。滑走路の長さ約2,100 mのボンリキ国際空港が見えます。空港の南側には魚の養殖池が見えます。

観測画像について:

(図をクリックすると2段階で拡大します)

(図1及び図2)

AVNIR-2は、4つのバンドで地上を観測します。図1及び図2は、いずれも可視域のバンド3(610〜690ナノメートル)、バンド2(520〜600ナノメートル)とバンド1(420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当ててカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。

| 緑色や黄土色: |

草地、畑地 |

| 灰色: |

市街地、道路 |

| 濃い青: |

深海面 |

| 明るい青緑: |

浅海面 |

| 白: |

雲またはサンゴの砂 |

| 黒: |

データのないところ |

なお、より広い範囲を収めるため、図1では分解能を40 mに落とし、観測日の異なる5枚の画像を貼り合わせて作成しました。同様に図2では分解能を20 mに落としました。

(図3〜図5)

PRISMは地表を520〜770ナノメートル(10億分の1メートル)の可視域から近赤外域の1バンドで観測する光学センサです。得られる画像は白黒画像です。前方、直下、後方の観測を同時に行うことができますが、ここでは直下視の画像を使っています。

AVNIR-2の、バンド1(420〜500ナノメートル)、バンド2(520〜600ナノメートル)とバンド3(610〜690ナノメートル)を青、緑、赤色に割り当てカラー合成したAVNIR-2画像を「色相(Hue)」、「彩度(Saturation)」、「明度(Intensity)」に変換(HSI変換)し、明度をPRISM画像で置き換えて再合成することで見かけ上、地上分解能2.5mのカラー画像を作成することができます。図3〜図5はこのように高分解能の白黒画像と低分解能のカラー画像を組み合わせて合成された高分解能のカラー画像、つまりパンシャープン画像です。色合いは上記のAVNIR-2画像と同じです。

|

|