|

図1 マカルー周辺の画像

(Google Earthで見るマカルー (kmz形式、3.88MB、低解像度版))

(全体画像) |

図1は世界最高峰のエヴェレスト(標高8,848 m)の南東約20 kmに位置し、世界で5番目に高いマカルー(8,463 m)を含むヒマラヤ山脈の山々の今年(2007年)1月の姿です。南東から照らす太陽光のため、急峻な山頂や尾根は自身の陰を左上の方向に延ばしています。マカルーは図の中央に、エヴェレストと世界で4番目に高いローツェ(8,516 m)が左上に見えています。

マカルーの西側をバルン氷河が、南西側をロウアー・バルン氷河が流れており、それぞれの末端に水色のバルン・ポカリ(湖)と湖面が凍って白いロウアー・バルン氷河湖が見えています。この他、多くの氷河が白、または薄い茶色の筋として、氷河湖が白、または水色に見えています。マカルーの南西約11 kmのところには、ピラミッド・ピーク(6,809 m)があり、よく見ると確かに四角錐であることが分かります。

図の右上半分は中国チベット自治区、左下半分はネパールで、エヴェレスト、ローツェ、マカルーはいずれも国境線上にあります。

山名はチベット語で、マカルーの北側にあるカンシュン氷河から流れる「カルマ」谷に、「ルン(地域、谷)」が結びついて、「カマルン」となり、それが訛って「マカルー」となったそうです。

|

|

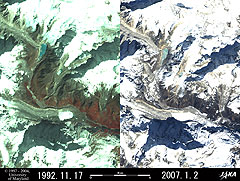

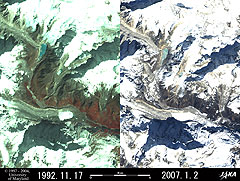

| (a) ロウアー・バルン氷河湖 |

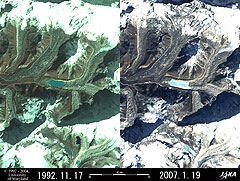

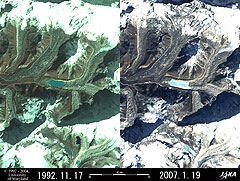

(b) イムジャ氷河湖 |

|

|

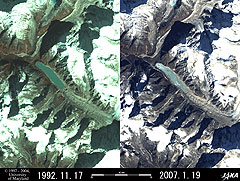

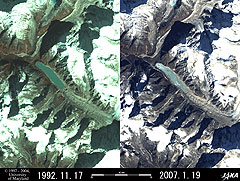

| (c) ツォー・ロルパ氷河湖 |

(d) ツラギ氷河湖 |

| 図2 ネパール・ヒマラヤで決壊が懸念される氷河湖の比較画像 |

図2a〜2dは国連環境計画(UNEP)の報告書*で決壊が懸念されている氷河湖のうち、ヒマラヤ山脈のネパール側の主なものの比較画像を示しています。各図の左側は1992年または1990年のランドサット5号による画像で、右側は今年(2007年)のだいちによる画像なので、両者を比べることにより、過去15年間ないし17年間の変化を読み取ることができます。

| 表1 ネパール・ヒマラヤで決壊が懸念される氷河湖の大きさの変化 |

| 氷河湖 |

ロウアー・バルン |

イムジャ |

ツォー・ロルパ |

ツラギ |

| 場所 |

マカルーの南約10km |

エヴェレストの南約9km |

エヴェレストの西南西約46km |

マナスルの南西約10km |

| 標高* |

4,570m |

5,000m |

4,580m |

4,146m |

(観測年)

大きさの変化 |

(1992)→(2007) |

(1992)→(2007) |

(1992)→(2007) |

(1990)→(2007) |

| 幅(km) |

0.6→0.6 |

0.6→0.6 |

0.6→0.6 |

0.4→0.4 |

| 長さ(km) |

1.2→2.0 |

1.5→1.7〜2.0 |

3.2→3.4 |

2.0→2.4 |

| 面積(km2) |

0.75→1.09 |

0.69→0.93 |

1.49→1.52 |

0.76→0.93 |

| 面積の変化 |

+45% |

+35% |

+2% |

+22% |

表1は、各年の各氷河湖の大きさを図2から読み取ってまとめたものです。いずれも日本の富士山(3,776m)より高いところにあり、湖面面積が増えましたが、このうち、ツォー・ロルパ氷河湖の湖面面積の増加は2%に留まっています。これは、1997年以降、ネパール政府が排水用のサイフォンを設置したり、1998〜2002年にオランダの資金援助により、ダムを形成しているモレイン(氷河が運んだ堆積物)に放水口と排水路が建設されたことなどが功を奏しているものと考えられます。

一方、他の氷河湖では22〜45%の湖面面積の増加が見られます。湖面面積の増加は、湖面の水位の上昇と蓄えられている水の容積の増加を意味し、決壊の可能性と潜在的な被害の増大につながるので、放水口を建設したり、ポンプやサイフォンで水を排水したりするなどして、早急に水位を下げる必要があります。

* "Inventory of Glaciers, Glacial Lakes and Glacial Lake Outburst Floods Nepal," United Nations Environment Programme (UNEP) & International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMD), 2002

参考文献:

ヒマラヤ名峰事典、平凡社、1996年

|

観測画像について:

(図1、全体画像、および図2a〜2dの右側、図をクリックすると2段階で拡大します)

| 観測衛星: |

陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS) |

| 観測センサ: |

高性能可視近赤外放射計2 型(AVNIR-2) |

| 観測日時: |

2007年1月2日04時58分頃(世界標準時) (図1の大部分、全体画像の右側、図2aの右側)

2007年1月19日05時00分頃(世界標準時) (図1の左上、全体画像の左側、図2b〜2cの右側)

2006年11月27日05時10分頃(世界標準時)(図2d右側) |

| 地上分解能: |

10m |

| 地図投影法: |

UTM(ユニバーサル横メルカトール) |

AVNIR-2は、4つのバンドで地上を観測します。図1、全体画像及び図2a〜2dの右側は、いずれも可視域のバンド3 (610〜690ナノメートル)、バンド2 (520〜600ナノメートル)とバンド1 (420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、雪や雲は白く、氷河は白ないし薄茶色に、露出した岩や土砂は茶色っぽく、枯れ草は焦げ茶色に見えます。黒はデータがないことを示しています。

(図2a〜2dの左側、図をクリックすると2段階で拡大します )

ここでは米国メリーランド大学のGlobal Land Cover Facility (GLCF) Earth Science Data Interfaceのサイトから無料でダウンロードしたデータを用いました。近赤外域のバンド4 (760〜900ナノメートル)、可視域のバンド3 (630〜690ナノメートル)、可視域のバンド2 (520〜600ナノメートル)の各バンドに赤、緑、青色を割り当ててカラー合成したので、植生が赤褐色で表され、肉眼で見たのと異なった色付けです。雪や氷は白または水色に、森林は赤褐色に、露出した岩肌は黄緑色ないし灰色に見えます。 |

|

|