地球が見える 2013年

伊豆大島に豪雨をもたらした台風26号と接近する台風27,28号

|

2013年10月15日(火)から16日(水)にかけて、日本の南から東海上を台風26号が通過しました。この台風は、直接日本に上陸することはありませんでしたが、低い中心気圧と大きな暴風域を保ったまま北上し、16日明け方に関東沿岸に接近しました。これにより西日本から北日本の広い範囲で暴風、大雨となりました。特に関東地方や東海地方では降り始めからの降水量が300mmを超え、特に伊豆大島では16日未明から1時間降水量が100 mmを超えるような猛烈な雨が数時間降り続き、24時間で800 mmを越える大雨となりました。これにより伊豆大島では大規模な土砂災害が発生し、死者30名行方不明者15名(10月23日時点)という大災害となりました。 この台風26号を熱帯降雨観測衛星(TRMM)と水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)及び温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)で観測しました。

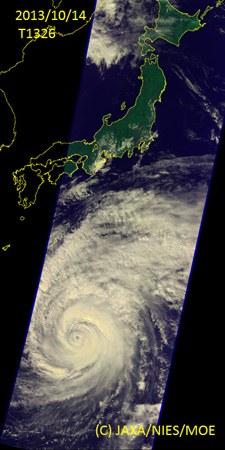

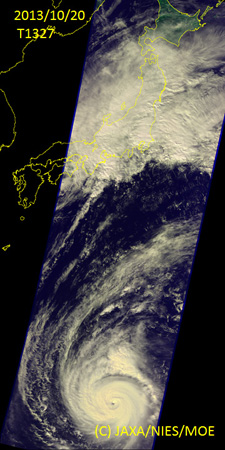

図1 GOSAT/TANSO-CAIがとらえた台風26号 (左)と台風27号(右)の雲画像

図1はGOSATの雲・エアロソルセンサ(TANSO-CAI)で観測された台風の雲画像です。10月14日の時点では台風26号はまだ日本の遙か南にあります(図1左)。非常にはっきりとした台風の目があり、その回りには「壁雲」と呼ばれる背の高い雲が見られます。またさらにその回りには、中心に向かって幾筋もの雲の帯が渦を形成していて、台風が非常に発達している様子が分かります。

図2 日本周辺における2013年10月11日から10月23日の降雨分布の動画

図2は2013年10月11日9時から23日9時(日本時間、以下同じ)までの「世界の雨分布速報」(GSMaP)による降雨分布の動画です。静止衛星の雲画像にTRMMやGCOM-W1等で観測された降雨分布を合成して重ねていて、赤い色ほど強い降雨を示します。台風の接近・通過に伴って、強い降雨域が渦を巻きながら日本の南から関東地方の東を通って北東に抜けていく様子が分かります。

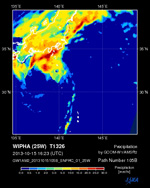

図3 TRMM/TMI (左、右)とGCOM-W1/AMSR2 (中央)で観測した降雨分布

TRMMとGCOM-W1では、台風26号に伴う伊豆大島での豪雨を観測しました。図3は10月16日1時5分、1時23分、2時25分にTRMMとGCOM-W1のマイクロ波放射計(TMI, AMSR2)で観測した降水量の水平分布を示します。日本の南岸の南西から北東にかけて、赤い色で示されたライン上の降雨の強い領域が伸びていることが分かります。特に図3中央では、最も強い部分が大島上空にかかっていることが分かります。またこの降雨域はこの時間にずっと停滞していて、連続的に大島付近で強い雨が降り続いていることが分かります。

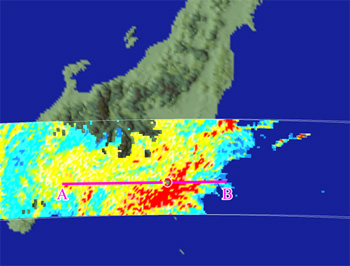

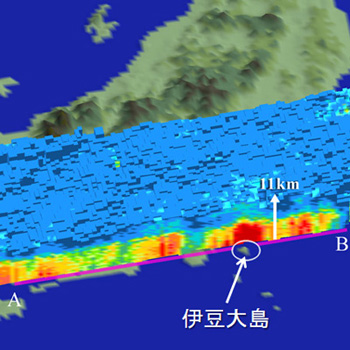

図4 TRMM/PRで観測した伊豆大島豪雨時の降雨の水平分布 (上)と

立体構造及び伊豆大島上空の鉛直断面 (下) 図4はTRMM降雨レーダ(PR)で観測した10月16日1時5分の高さ3 kmにおける降雨域の水平分布と立体構造及び伊豆大島上空での鉛直断面を示しています。このときは台風中心の北側を観測していることになります。水平分布(図4上)では伊豆大島上空にライン上の強い降雨域があることが分かります。立体画像及び鉛直断面(図4下)を見ると、伊豆大島上空でその高さは11 km程度であることが分かります。この高さはこれまで観測されてきた激しい降雨に比べるとあまり大きくなく、立体画像を見てもあまり起伏が見られませんが、鉛直断面を見ると伊豆大島上空の降雨が非常に強くなっていることが分かります。

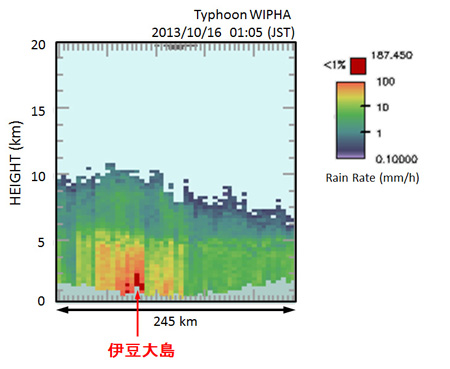

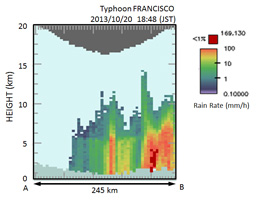

図5 伊豆大島上空を南北に切った降雨構造の鉛直断面

伊豆大島上空の降雨域を南北に切った鉛直断面をさらに詳しく見る(図5)と、濃い赤色で示された100 mm/hを超える非常に強い降雨(最大187.45mm/hr)が伊豆大島地表付近で局所的に観測されていることが分かります。

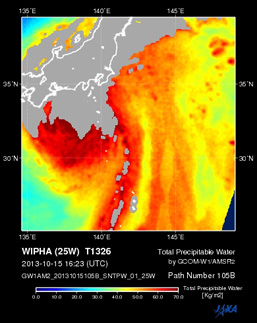

図6 GCOM-W1/AMSR2で観測した水蒸気量(可降水量)分布

図6は10月16日1時23分にAMSR2で観測された大気の水蒸気量を示します。台風の東側で関東地方に向かって南から水蒸気量の高い空気が入り込んでいることが分かります。10月16日の気象庁の天気図によれば、伊豆大島上空には前線があり、この前線に台風の東側を非常に暖かく湿った南風が入り込んだことにより、前線に沿って強い降雨域が発達したことに加え、伊豆大島の地形によって上昇気流が起こったことが重なり、結果的に非常に強い降雨が伊豆大島上空に集中したと考えられます。このような状態が、数時間にわたって伊豆大島上空に停滞したことにより、記録的な大雨がもたらされたことになります。

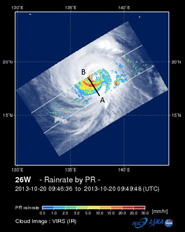

図7 TRMM/PRで観測した台風27号の降雨の水平分布と雲画像 (左)と

線A-Bで切った鉛直断面(右)

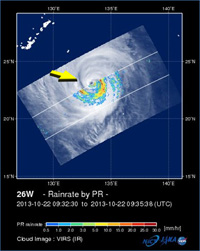

図8 TRMM/PRで観測した台風27号の降雨の水平分布と雲画像 (上)と南側及び矢印方向から見た降雨域の立体構造(左下、右下)(それぞれ水平及び鉛直断面の動画)

南海上にある台風27号の水平画像と鉛直断面及び立体画像を見ると、台風の目の周りで非常に背の高い(14 km)壁雲と最大169.13 mm/hrの非常に強い降雨が観測されています(図7,図8)。今年は10月の後半になっても、日本に影響する台風に対する警戒が必要です。衛星による降雨分布の最新状況は、「世界の雨分布速報」や「JAXA/EORC 台風速報」をご覧ください。 今年度中には、より高精度かつ高感度に降水の観測が可能な二周波降水レーダ(DPR)を搭載する日米共同の全球降水観測計画(GPM)主衛星が種子島宇宙センターから打ち上げられます。GPM計画により、台風の詳細構造について、さらなる知見が得られることが期待されます。 観測画像について

(図2) |