地球が見える 2013年

ウミガメ産卵の環境〜日本の海岸の事例から〜

|

ウミガメと言えば、日本人にとってまず思い出すのは浦島太郎の話でしょうか。ウミガメは体が大きな生物ですが、人間に危害を加えることはまずありません。沖縄にはウミガメに助けられた人の話が多く残っているともいわれています。 産卵時期は地域により多少の違いはありますが、日本の各地では、5月から8月頃にかけて多くの産卵が見られます。砂浜に穴を掘り、その中に100個前後の卵を産みます。産卵は1シーズン中に複数回行われます。砂の中に産卵された卵は45日から75日ほどでふ化し、ふ化した稚ガメは夜に地表に出て海に向かいます。日本でふ化したウミガメは、黒潮に乗って約1年かけてアメリカの西海岸へ辿り着くといわれています。そして、日本に向かう海流に乗って東シナ海に戻り、20年〜30年かけて成熟するとまた日本に戻って産卵すると考えられています。(参照2、3) アカウミガメの産卵地としては、鹿児島県の屋久島、吹上浜、宮崎県、高知県、和歌山県、三重県志摩半島など多くの海岸が知られています。

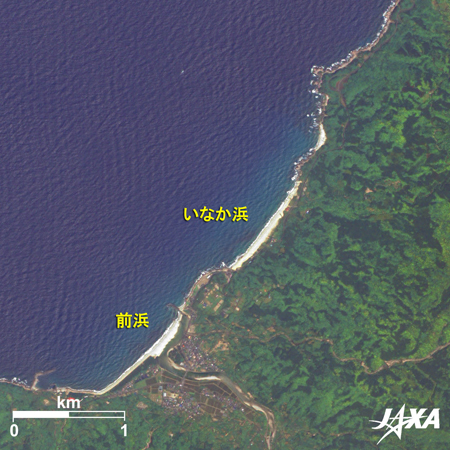

図1 ALOS(だいち)が観測した屋久島のいなか浜と前浜

(Google Earthで見るいなか浜と前浜 (kmz形式、5.33MB低解像度版) 図2は、和歌山県みなべ町の千里浜をだいちが観測した画像です。これらの画像は、だいちに搭載された光学センサであるPRISM(2.5 m分解能の白黒画像)とAVNIR2(10 m分解能のカラー画像)が観測した画像を処理して2.5 m分解能のカラー画像としたものです。

図2 ALOS(だいち)が観測した和歌山県みなべ町千里浜

(Google Earthで見る千里浜 (kmz形式、4.29MB低解像度版) アカウミガメをはじめとする日本近海に生息するウミガメ類はワシントン条約で付属書Ⅰに掲載されている絶滅危惧種です(参照4)。ウミガメの減少は護岸工事などで産卵ができる砂浜が減少するとともに、消波ブロックや堤防などによる、ウミガメの上陸・産卵行動の阻害が主な原因とされています。世界的な野生生物種の絶滅や急速な減少を防ぐために、付属書Ⅰの掲載種は、学術研究や動物園などでの繁殖目的以外では国際的商取引が厳しく禁止されています(参照5)。 参照サイト

観測画像について

(図1、2) |