地球が見える 2011年

宮崎と青島

|

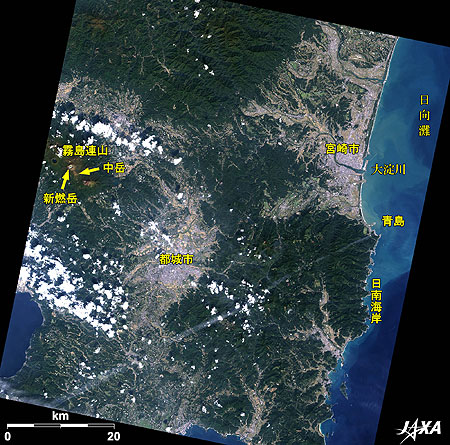

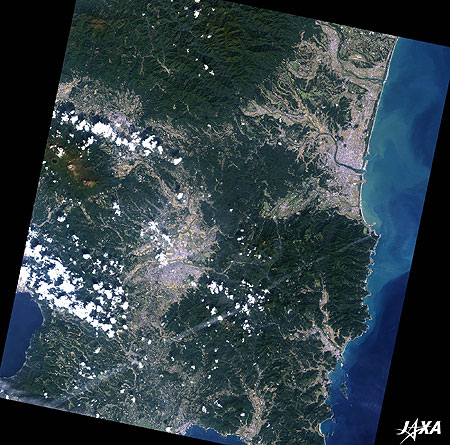

図1 宮崎県南部の画像

図1は、ALOS(だいち)が2010年11月に撮影した、宮崎県南部の画像です。右上に見えるのが、宮崎県の県庁所在地である宮崎市です。黒潮が流れる太平洋(日向灘)に面した宮崎市は、温暖な気候で降水量、日照時間ともに全国有数です。市街地を南北に分けて日向灘に注ぐ大淀川の下流にある宮崎平野では、温暖な気候を利用して、トマトやピーマン、きゅうりなどの促成栽培を中心とした農業が営まれています。画像左端には、最近になって爆発的噴火を繰り返している霧島連山の新燃岳も見えています。 図2 宮崎市の拡大画像

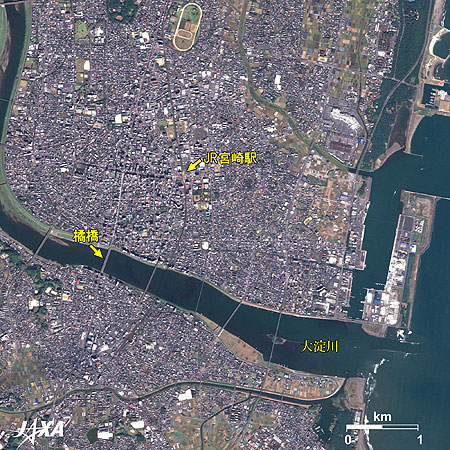

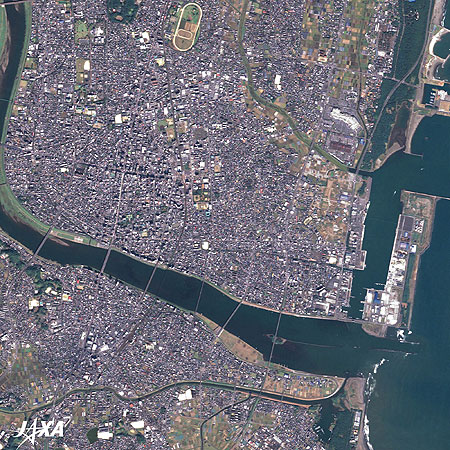

(Google Earthで見る宮崎市(kmz形式、4.77 MB低解像度版)) 図2は宮崎市の拡大画像です。人口約40万を数え、県内最大の都市である宮崎市が発展したのは、明治時代に県庁が置かれて以来のことです。宮崎県は日向国(ひゅうがのくに)と呼ばれ、延岡藩、飫肥藩(おびはん)などの小藩が置かれたほか、薩摩藩の領地や幕府の直轄地である天領などが複雑に入り組んでいました。明治時代の廃藩置県で美々津県(みみつけん)と都城県が置かれたとき、大淀川が県境とされ、その後、この2県が合併して宮崎県となったとき、2県の中央である上別府村に県庁が置かれました。歴史的な核をもたない県庁所在地でしたが、行政と商業の中心地として急速な発展をとげ、1924(大正13)年の市制施行によって宮崎市が発足しました。

青島と日南海岸大淀川の河口の南、宮崎市の南東部に、日向灘に突き出した所があります。これが観光地としてよく知られる青島で、日向灘に面した海岸線が、ここまでは単調だったのとうってかわり、ここから南では複雑に出入りするようになります。青島から県の南端の都井岬に至る海岸は、日南海岸と呼ばれています。 図3 青島とその周辺

(Google Earthで見る青島とその周辺(kmz形式、4.77 MB低解像度版)) 図3は、青島とその周辺を拡大した画像です。青島は、周囲約1.5 km、最高点約6 mの島で、対岸との間に橋が架かっていますが、現在は島自体が陸続きになっています。島の周囲には、砂岩と泥岩が交互に重なった地層が波にけずられてできた地形が見られます。かつて洗濯のときに使われていた洗濯板になぞらえ、「鬼の洗濯板」と呼ばれています。この地形は、「青島の隆起海床と奇形波蝕痕」として国の天然記念物に指定されています。また、島には群落をなすビロウやハマカズラなどの熱帯亜熱帯植物が見られ、「青島亜熱帯性植物群落」として国の特別天然記念物に指定されています。 観測画像について

AVNIR-2 は、4つのバンドで地上を観測します。図は、いずれも可視域のバンド3(610 〜 690ナノメートル)、バンド2(520〜600 ナノメートル)とバンド1(420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。

(図2〜3) |