地球が見える 2011年

神戸と淡路を結ぶ世界最長の吊り橋

|

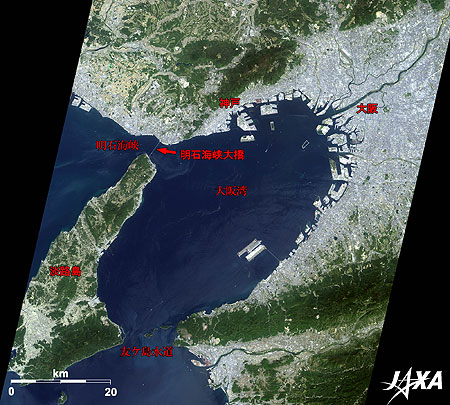

図1 大阪湾とその周辺

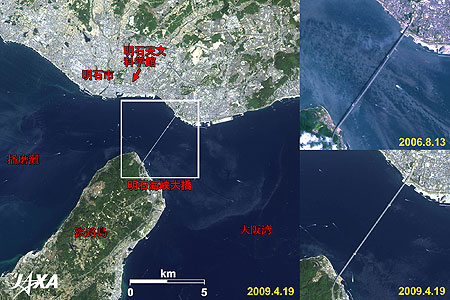

図1は、ALOS(だいち)が2009年4月に撮影した大阪湾とその周辺の画像です。大阪湾は、南は友ケ島水道から太平洋と、西は明石海峡から播磨灘とつながっており、北東の青灰色の陸の部分は大阪と神戸です。また湾の西側には淡路島があります。 図2は明石海峡の拡大図です。明石海峡は淡路島と明石市の間にある海峡で、最狭部の幅が3.6 kmと狭く、最深部の深さは約100mに達します。大潮(潮の干満の差が大きい状態のこと)のときには最大で7ノット(約13 km/h)を超える強い流れが生じます。うす青色に見える、左の画像の渦模様や右上の画像の縞模様から、海峡の流れが分かります。

1メートルのびた全長と支間長明石海峡大橋は建設当初、全長は3,910 m、中央支間長は1,990 mでした。しかし、メインケーブルの架設を終えた段階の1995年1月17日、阪神・淡路大震災で地盤がずれ、全長と支間長は1メートル伸びることとなりました。建設に使われた材料は、コンクリートが約140万m3、鋼材(主塔、ケーブル、橋桁に使われました)が約20万トンにも及びました。

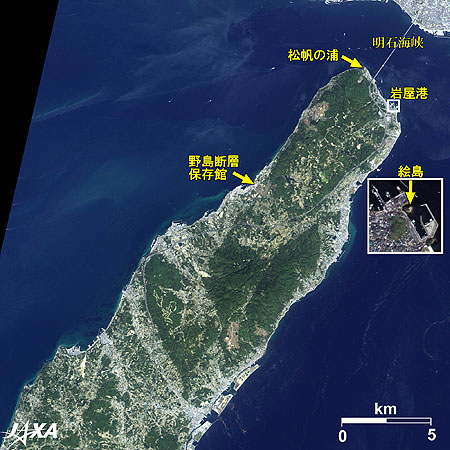

子午線のまち・明石日本では、世界時と9時間差のある時刻を日本標準時として採用しています。これは、東経135度の子午線上での時刻です。この子午線は明石市を含む12市を通っていますが、明石市は1910年に日本で最初に標識を建てたことから「子午線のまち」といわれています。子午線上に造られた明石天文科学館は明石のシンボルとして親しまれています。 図3 淡路島北部

早くに開けた淡路島 図3は淡路島北部の拡大図です。淡路島北端の海岸一帯を「松帆(まつほ)の浦」といい、万葉の時代から数々の歌に詠まれた名所です。その2 kmほど南東側、岩屋港の中に小島があります。絵島という、古くから景勝地として知られる島で、「枕草子」や「平家物語」にも登場しています。 参照サイト観測画像について

AVNIR-2 は、4つのバンドで地上を観測します。図2、3は、いずれも可視域のバンド3(610 〜 690ナノメートル)、バンド2(520〜600ナノメートル)とバンド1(420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。

(図2) |