|

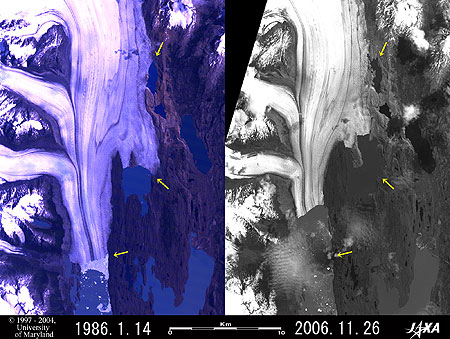

図1 ウプサラ氷河の後退

(Google Earthで見るパタゴニア (kmz形式、1.16MB、低解像度版)) |

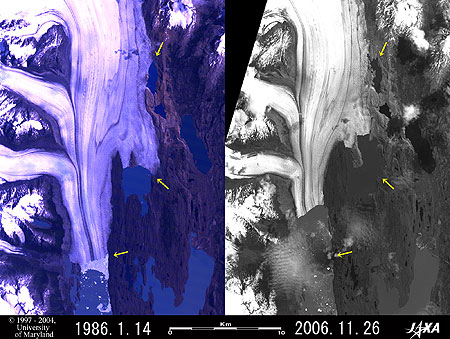

図1は南米南緯40度以南のパタゴニア地方のアルヘンティーノ湖に注ぐウプサラ氷河の画像です。左側のランドサット5号による1986年1月の画像と図2を見ると、氷河の中央部の幅は9km、長さは52km以上に及び、氷河が流れる際に削り取った岩屑が黒っぽい筋として見えています。図1の右側は陸域観測技術衛星「だいち」による2006年11月の様子です。左右の画像で黄色の矢印は同じ位置に描かれており、一番下の矢印の所では約21年間に4.6km氷河の末端が後退したことが分かります。これは、平均して1年間に220mずつ後退したことを意味します。また、真ん中の矢印の所では、約3.5km後退し、一番上の矢印の所では約1.3km幅が細くなったことが分かります。ウプサラ氷河は世界で最も速く後退する氷河として知られていますが、それだけではなく、幅が細くなったことも分かります。

|

|

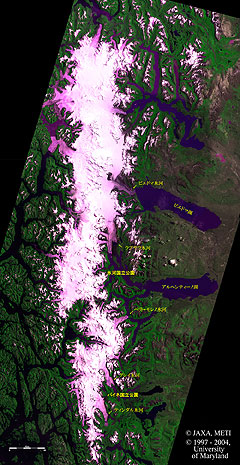

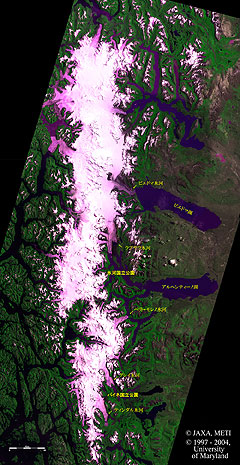

| 図2 南パタゴニア氷原 |

図2は1984年12月と1986年1月のランドサット5号の画像及び1993年11月の地球資源衛星1号「ふよう1号」の画像を貼り合わせて作成した南パタゴニア氷原の画像です。南パタゴニア氷原は南北方向に白ないし薄ピンク色に延びており、そこから数多くの氷河が流れ出ています。図の中ほどにビエドマ湖(湖面の標高:250m)、その南にアルゼンチンで最も大きいアルヘンティーノ湖(湖面の標高:187m)が深紫色に見えています。南パタゴニア氷原の西側には、黒い筋となって枝分かれしたフィヨルドが見えていて、太平洋につながっています。その他は、緑色で草や木が生えていることを示しています。

パタゴニアの陸氷は南極、グリーンランドに次ぐ三番目の規模を誇り、山岳氷河としては世界最大のものです。その広がりは24,000km2に及び、南緯47°付近の北パタゴニア氷原と南緯49〜51°付近の南パタゴニア氷原とに分かれています*。また、パタゴニアの陸氷は、低緯度の標高の高いところにあるヒマラヤの氷河に対して、高緯度の標高の低いところにあるのが大きな特徴です。

パタゴニアはチリとアルゼンチンの両国にまたがっており、南パタゴニア氷原の主要部はアルゼンチン側の氷河(ロス・グラシアレス)国立公園とチリ側のパイネ国立公園に分かれています。

このうち、氷河国立公園は、ごつごつしてそびえ立つ山々、長さ160kmのアルヘンティーノ湖を含む数々の氷河湖、そして轟音とともに水しぶきを上げて巨大な氷山を生み出す氷河を有し、ずば抜けた自然の美しさを持つ領域であることから1981年、国際連合教育科学文化機関 (UNESCO)の世界自然遺産リストに追加されました。

|

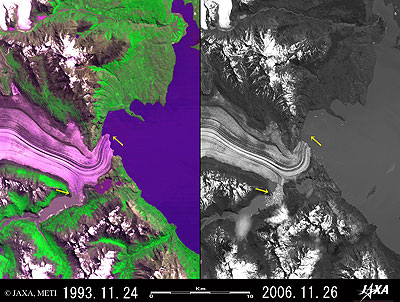

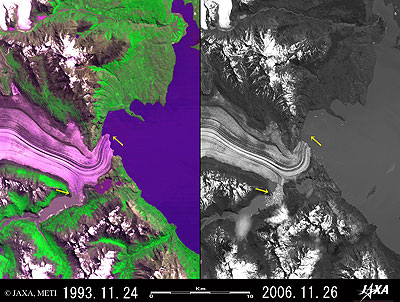

| 図3 ビエドマ氷河 |

図3左側は地球資源衛星1号「ふよう1号」による1993年11月の様子で、右側は「だいち」による2006年11月の様子です。図2を参照すると、ビエドマ湖に注ぐビエドマ氷河の幅は中央部で7.5km、長さは57kmに及び、黒っぽい筋が合流し、蛇行していることが分かります。図3の左右の画像で黄色の矢印は同じ位置に描かれており、13年間に氷河の末端(右上の矢印)が約800m後退し、南側の支流の末端(左下の矢印)は約1,200m後退したことが分かります。

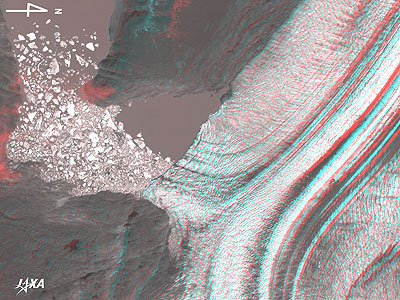

図4はウプサラ氷河の東側の支流の末端の様子を2006年11月に「だいち」が捉えた画像です。赤と青の色眼鏡をつけて見ると、氷河の末端が断崖になっていることがよく分かります。また、氷河の表面は全然平らではなく、多くの深いしわが刻み込まれて、無数の針山の集合のようになっていることが分かります。

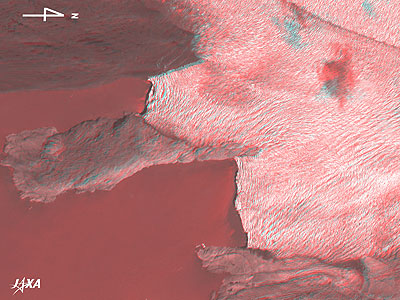

図5はビエドマ氷河の南側の支流の末端の様子を2006年11月に「だいち」が捉えた画像です。赤と青の色眼鏡をつけて見ると、氷河の末端が断崖になっていることがよく分かります。また、氷河の表面はウプサラ氷河ほどではありませんが、多くのしわが刻み込まれていることが分かります。氷河湖には、氷河の末端が崩落して出来た無数の氷山が見えています。

参考文献:

*北大パタゴニア計画委員会編、氷河と岩と森の国、北海道大学図書刊行会、1974

参照サイト:

赤青メガネの作り方について(「榛名山を立体視」付録参照) 赤青メガネの作り方について(「榛名山を立体視」付録参照)

|

観測画像について:

(図1の右側、図3の右側、図4及び図5。図をクリックすると2段階で拡大します)

PRISMは地表を550〜720nm(ナノメートル:10億分の1メートル)の可視域1バンドで観測する光学センサで、3組の光学系(望遠鏡)を持ち、衛星の進行方向に対して前方、直下、後方の3方向の画像を同時に取得可能です。得られる画像は白黒画像です。 図4及び図5は直下視の画像(赤)と前方視の画像(緑と青)、または後方視の画像(赤)と直下視の画像(緑と青)を用いています。左目で衛星の直下を、右目で衛星の前方を、または左目で後方を、右目で直下を見るので、左側が衛星の進行方向になり、左側が南の方向に対応します。図1〜3では上側が北になっていますが、図4及び図5では右側がほぼ北になっているので、注意しましょう。

(図1の左側、図2の大部分、図をクリックすると2段階で拡大します)

| 観測衛星: |

ランドサット5号(NASA) |

| 観測センサ: |

セマティック・マッパー(TM) |

| 観測日時: |

1986年1月14日(世界標準時)(図1の左側、図2の中央と下方)

1984年12月26日(世界標準時)(図2の上方) |

| 地上分解能: |

30m |

| 地図投影法: |

UTM(ユニバーサル横メルカトール) |

ここでは米国メリーランド大学のGlobal Land Cover Facility (GLCF) Earth Science Data Interfaceのサイトから無料でダウンロードしたデータを用いました。

図1左側では、可視域のバンド3(630〜690ナノメートル)、可視域のバンド2(520〜600ナノメートル)、可視域のバンド1(450〜520ナノメートル)の各バンドに赤、緑、青色を割り当ててカラー合成したので、肉眼で見たのと同様に、植生は緑色に、雲や雪、氷は白く、露出した岩肌は茶色に、水面は青く見えます。

図2では、近赤外域のバンド4 (760〜900ナノメートル)、可視域のバンド3(630〜690ナノメートル)、可視域のバンド2(520〜600ナノメートル)の各バンドに緑、赤、青色を割り当ててカラー合成したので、植生は鮮やかな緑色に、雲や雪、氷は白またはピンクに、露出した岩肌は濃い茶色に、水面は黒ないし濃い紫色に見えます。

(図2上方の一部と図3の左側。図をクリックすると2段階で拡大します)

可視域の630〜690ナノメートル、近赤外域の760〜860ナノメートル、可視域の520〜600ナノメートルの各バンドに赤、緑、青色を割り当てたので、図2の大部分のランドサット画像と同じ色合いに見えています。

|

|