|

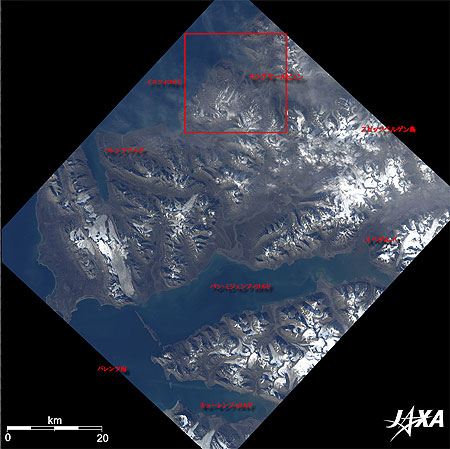

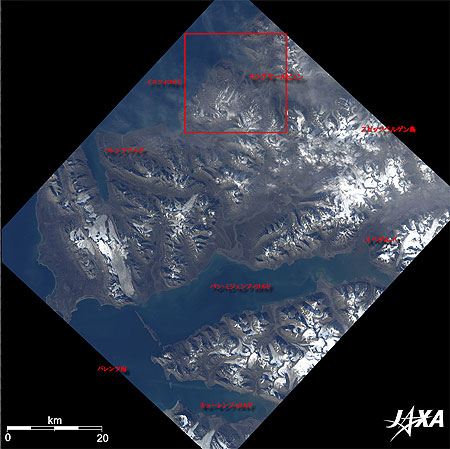

図1 スバルバード諸島スピッツベルゲン島ロングヤールビェン周辺

(Google Earthで見るスバルバード (kmz形式、1.19MB、低解像度版)) |

図1は陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)搭載の高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)が2006年8月に捉えたノルウェーのスバルバード諸島最大の入植地スピッツベルゲン島ロングヤールビェン(人口2,000人)周辺の画像です。スバルバード諸島はノルウェーの首都オスロから北へ2,000km、ノルウェー本土のスカンジナビア半島からも1,000kmも離れた北緯78°の北極圏にあります。諸島全体の面積は日本の1/6ぐらいで、その60%は氷河で覆われており、人間が定住する地としては最北ですが、人間よりも白熊が君臨する北極熊の王国です。ノルウェーでは氷熊と呼ばれ、諸島全体で2,000頭ぐらい生息しているようです。北極熊は国際自然保護連合によって、2006年に絶滅危惧種に登録されました。

スバルバード諸島は、1596年にオランダ人探検家のウィレム・バレンツによって発見され、鋸(のこぎり)の歯のような山々という意味でスピッツベルゲンと名付けられました。図1からも氷河で削られた鋸(のこぎり)状の山々やフィヨルドがわかります。図上にあるフィヨルドは、広大な氷のフィヨルドと呼ばれるイスフィヨルドの一部です。ここスバルバード諸島では1890年代からノルウェーによる石炭採掘が行われ、1920年にパリ条約が締結後、1925年に正式にノルウェー領となり、スバルバードと命名されました。今日ではスバルバード諸島最大の島のみをスピッツベルゲンと呼んでいます。軍事基地を持たない条件でこの条約加盟国に対しては、この諸島は自由に開放されています。この地域まで流れ込むメキシコ湾流のために冬はマイナス14℃から、夏は6℃と北極に近い割には暖かく、現在では炭鉱よりも、極域の生態調査、極地科学研究、宇宙開発の基地として研究者が集う町となっています。

また、このスピッツベルゲン島には地球規模の災害によって地球上の植物が絶滅することを防ぐために「地球最後の日のための種の倉庫」、スバルバード国際種保存施設がノルウェー政府により建設されています。今年3月に着工し、約300万種類の種が保管されるとのことです。

|

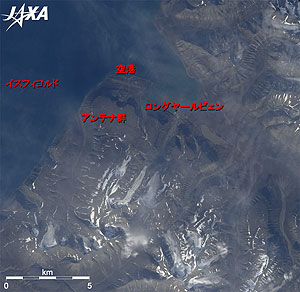

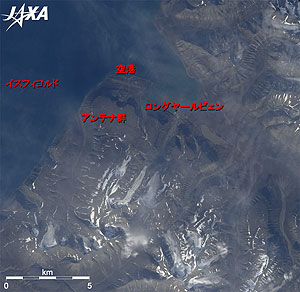

| 図2 ロングヤールビェン拡大図 |

図2はスピッツベルゲン島ロングヤールビェンの拡大図です。ノルウェー王国の首都オスロと北極圏最大の町トロムソとの航路を持つロングヤールビェン国内空港と白い丸い形をした建物が見えています。この丸い形は宇宙用のアンテナです。サッカーボールの形をしたレドームと呼ばれる覆いでアンテナを風雪から守っています。このロングヤールビェンは、最北の地にある宇宙へ開かれた町として近年脚光を浴びています。というのは、北極に最も近い場所に位置するので一般的な地球観測衛星のデータを受信するのに向いているのです。例えば、JAXAの現在の地球観測衛星である「だいち」は日本の埼玉県鳩山町にある地球観測センターでは昼夜合わせ一日に多くて4回(計約30分間)しかデータを受信することができませんが、もしスバルバードで受信しようとすると、一日になんと14回(計約2時間)もデータを受信することが可能となります。なお、「だいち」の場合は、スバルバードを利用する代わりに、データ中継衛星「こだま」を用いており、一日当たり計約7時間、受信が行われています。

スピッツベルゲン島には、ロングヤールビェンのほかにもニーオールスン(人口40人、ノルウェー国際研究センター)、バレンツブルグ(人口500人、ロシア人の炭鉱の町、事実上ロシアの治外法権地域)、スベグルバ(人口200人、ノルウェー人の炭鉱の町)という町がありますが、これらを結ぶ道路はなく、行き来するには船かスノーモービルを使うことになります。

|

|

| 図3 ロングヤールビェン(1) |

図4 ロングヤールビェン(2) |

|

|

| 図5 スピッツベルゲン島の氷河 |

図6 宇宙用アンテナ群 |

|

|

| 図7 レドームアンテナ |

図8 ロングヤールビェン(3) |

図3〜8は、来年度、打ち上げ予定の温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT )からのデータを受信する地上局としてスバルバードに設置してあるアンテナを利用するためにJAXA職員が現地調査をした際に撮影した写真です。図3と4では、炭鉱の町として栄え、今は宇宙関係者が集う町となったロングヤールビェンの風景が写し出されています。図5はスピッツベルゲン島からバレンツ海に流れ出すペテルマン氷河を映しています。年に300m近く後退しているようです。図6〜7はGOSATで利用する予定の宇宙用アンテナが格納されているレドームが写っています。サッカーボールのような形をしているのがよくわかります。

図8に写された標識では、東京まで6,830km 離れていることが表示されています。オスロでさえ2,046kmも離れています。

観測画像について:

(図1〜図2)

AVNIR-2 は4つのバンドで地上を観測します。図1と図2は、このうちバンド3(610〜690ナノメートル)、バンド2(520〜600ナノメートル)、バンド1 (420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当ててカラー合成したので、肉眼で見たのと同じような色合いとなり、次のように見えています。

| 茶色: |

山地、岩、裸地 |

| 群青、青: |

海 |

| 灰色: |

市街地、氷河 |

| 白: |

氷河、雪 |

| 黒: |

データのないところ |

|

|

|