地球が見える 2011年

バルト海のクルシュー砂州

|

図1 クルシュー砂州の周辺図

図1は、ランドサットが2002年に、ALOS(だいち)が2007年にそれぞれ撮影した、リトアニアからロシアのカリーニングラード州にまたがるクルシュー砂州の合成画像です。バルト海とクルシュー湖を隔てる砂州が約100 kmに渡って伸びています。

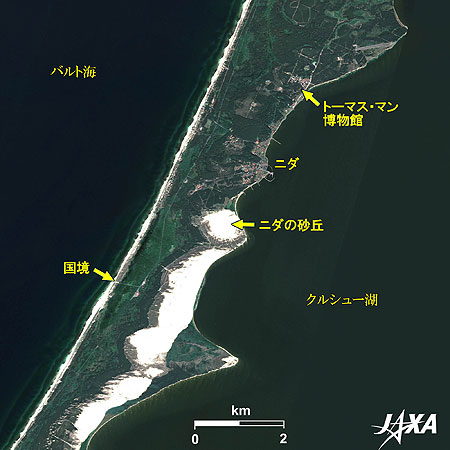

クルシュー砂州の危機16世紀から17世紀にかけて、クルシュー砂州では住居や燃料用に木々が伐採され、その結果、ほぼ全土が剥き出しの砂丘になってしまいました。バルト海からの風と波による浸食により、砂州は絶えず消失の危機にさらされています。この危機に対抗するため、植林などによる保護が始まりました。現在ある森のほとんどは植林の結果でき上がったものです。 図2 ニダ周辺

(Google Earthで見るニダ周辺(kmz形式、2.74 MB低解像度版)) 図2はクルシュー砂州の中央部分で、リトアニアとロシアの国境があります。国境近くにあるニダはクルシュー砂州最大の町で、木々の緑と砂丘の白が印象的です。ニダの南には、作家トーマス・マンが「北のサハラ」と呼んだ、クルシュー砂州最大の「ニダの砂丘」があります。この砂丘は高さが60 mにもなる動く砂の山で、かつてのニダの村は呑み込まれました。 図3 クライペダ周辺

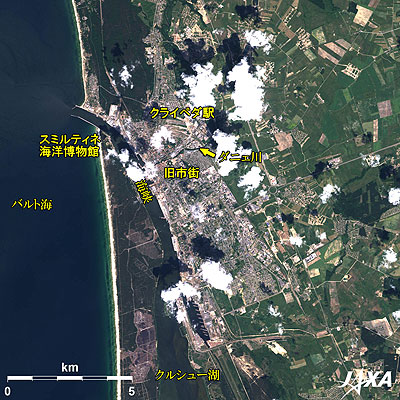

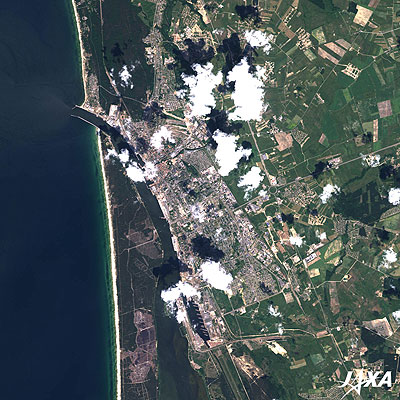

(Google Earthで見るクライペダ周辺(kmz形式、3.9 MB低解像度版)) 図3はリトアニア第3の都市クライペダとその周辺です。クルシュー湖がバルト海につながる狭い海峡に面しています。街の中央を流れるダニェ川の南に旧市街があります。クライペダは、リトアニアの海運を一手に引き受ける港町でもあり、画像の下方には倉庫や造船所などの港湾施設が見えます。

ロシア・カリーニングラード州 クルシュー砂州の南側半分が属するロシア・カリーニングラード州は15,000 km2ほどの地域です。第1次大戦後にドイツの飛び地となりますが、ソ連の一共和国となり一旦は飛び地でなくなります。しかし1991年にリトアニアが独立したため、再び飛び地となって現在に至っています。

「だいち」(ALOS)運用終了平成 23 年 5 月 12 日(午前 10 時 50 分)、「だいち」の運用は終了しました。平成18 年1月24日に打ち上げられ、設計寿命3年、目標寿命5年を超えて運用され、地球観測に多くの成果をあげました。5年間で、全世界の650万シーンを観測し、災害緊急観測活動にも貢献しました。3月の東日本大震災でも400シーンの撮像を行い、10の府省と機関へ情報提供を行いました。今後も過去に取得した画像を用い、REDD+などに貢献する予定です。 観測画像について

図1の一部は、米国地質調査所の画像検索サイト USGS Global Visualization Viewerから無料でダウンロードしたデータを用いました。可視域のバンド3 (630〜690ナノメートル(10億分の1メートル))、バンド2 (520〜600ナノメートル)、バンド1 (450〜520ナノメートル)に赤、緑、青色を割り当ててカラー合成したので、肉眼で見たのと同じ色合いとなります。

AVNIR-2 は、4つのバンドで地上を観測します。図は、いずれも可視域のバンド3(610 〜 690ナノメートル)、バンド2(520〜600 ナノメートル)とバンド1(420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。

(図2) |