地球が見える 2010年

金山で栄えた佐渡島

|

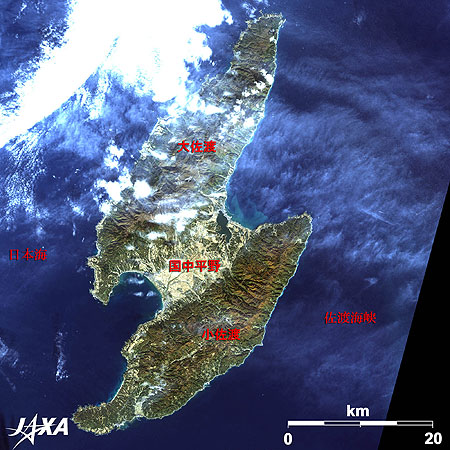

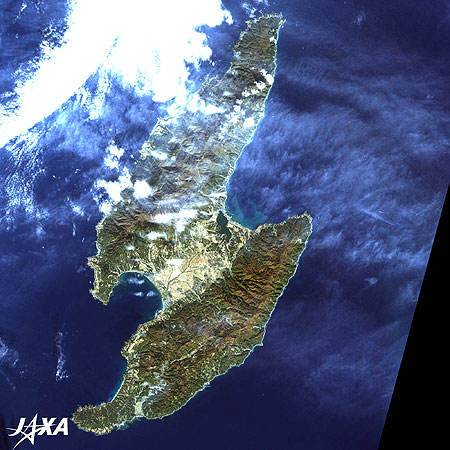

図1 佐渡島の全景

図1は、ALOS(だいち)が2009年11月に撮影した新潟県佐渡島(さどがしま)の全景です。新潟港から日本海に出て、カーフェリーで約2時間半、高速艇で約1時間の沖合にあります。チョウのような形をした島の面積は約855 km2で、東京23区とほぼ同じ、沖縄本島の3分の2ほどに相当します。 図2 相川地区の拡大画像

(Google Earthで見る相川地区(kmz形式、5.00 MB高解像度版))

遠流の地として、また、世界有数の金山としての歴史 奈良時代、佐渡島は罪人を送る地のうち最も遠い遠流(おんる:流罪の中でもっとも重いもの)の地の一つに定められました。佐渡島に送られた人物には、承久の乱(じょうきゅうのらん、1221年)に加担した順徳上皇、幕府を批判したとされた日蓮、室町時代の能の大成者、世阿弥(ぜあみ)らがいます。彼らはこの島に、先進的な文化を伝える役割を担いました。佐渡島の人々の間で能が親しまれ、現在も30を越える能舞台が残っているのは、世阿弥の影響とも言われています。 図3 両津港と加茂湖の拡大画像

(Google Earthで見る両津港(kmz形式、7.83 MB低解像度版)) 図3は、国中平野の北東部にある両津港と加茂湖の拡大画像です。両津港は、新潟港との間にフェリーが運航されている佐渡島の表玄関です。加茂湖は、両津港の背後に位置している湖で、1904年に湖口を開き、両津湾とつながったため、汽水湖となりました。カキの養殖が盛んに行われています。西岸には空港が建設されていますが、現在定期旅客路線は運航されていません。なお、加茂湖の南には佐渡トキ保護センターの施設が点在しています。

トキ佐渡島にゆかりの深い鳥がトキです。かつては日本各地で見られたトキですが、乱獲や開発の影響で激減し、1971年には佐渡島で生息するだけになってしまいました。関係者による保護と繁殖が試みられましたが、残念ながら、2003年に日本産のトキは絶滅してしまいました。しかし、中国から贈られたトキが、佐渡トキ保護センターで飼育され、2010年8月現在、171羽まで増えています。トキは同センター野生復帰ステーションで、えさのとり方や長距離の飛び方、天敵の認知とそれらから逃げる方法などの訓練を終えた後、自然に放されます。日本で再び、野生のトキが見られる日も遠くないかもしれません。 観測画像について

AVNIR-2 は、4つのバンドで地上を観測します。図は、いずれも可視域のバンド3(610 〜 690ナノメートル)、バンド2(520〜600 ナノメートル)とバンド1(420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。

(図2、3) |