地球が見える 2010年

南米、パタゴニアの巨大氷河が大きく後退(その3)

|

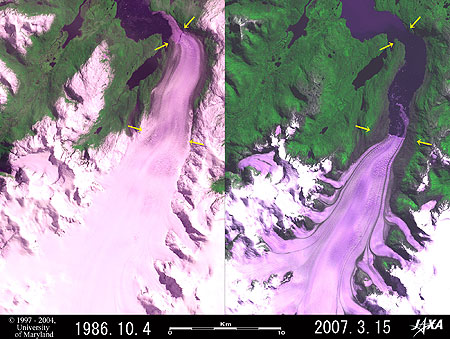

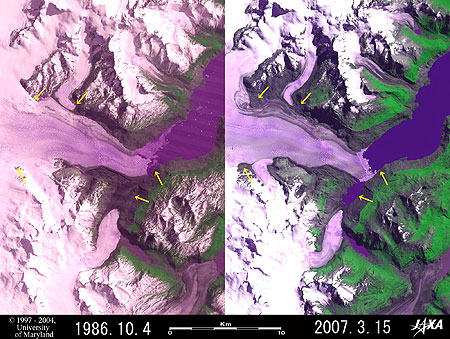

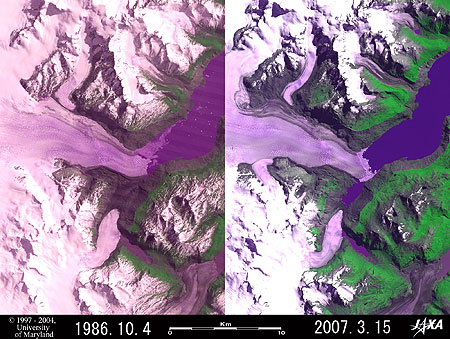

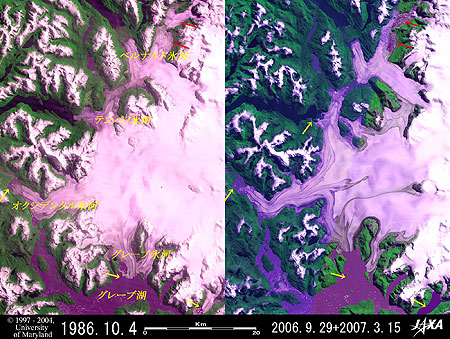

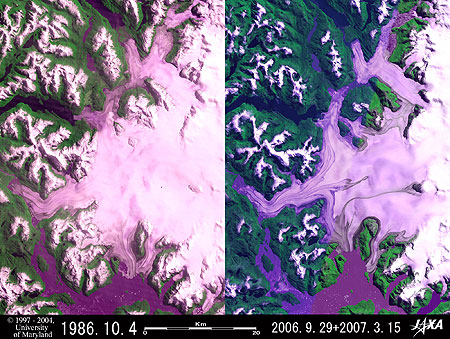

図1 ホルヘ・モン氷河の後退

図1は南パタゴニア氷原から流れ出てベーカー水道に注ぐホルヘ・モン氷河を示しています。左は1986年に米国のランドサット5号が観測した画像で、右は2007年に日本の陸域観測技術衛星「だいち」が捉えた画像です。 左右の画像を比べると、氷河の末端がこの21年間に8.5〜10.6 kmも後退し、水面が奥深くまで進行したことが分かります。 図2 南パタゴニア氷原北部の広域図

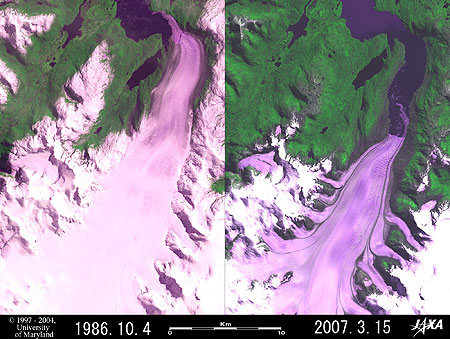

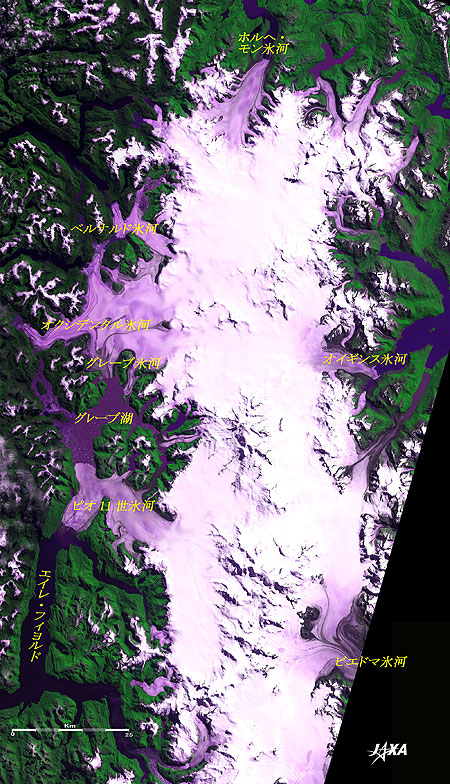

(Google Earthで見る南パタゴニア氷原北部(kmz形式、565 KB高解像度版)) 図2は2006年9月と2007年3月にだいちが観測したデータを貼り合わせて作成した南パタゴニア氷原北部の広域図です。南パタゴニア氷原は南米のチリとアルゼンチンにまたがり、東西90 km、南北500 kmにわたって広がっており、ここでは白ないし薄紫色に見えています。この氷原からは数多くの氷河が流れ出ていて、図1のホルヘ・モン氷河は、南パタゴニア氷原の最北端に位置しています。そこから時計回りに見ていくと、東側にはオイギンス氷河とビエドマ氷河が、西部にはピオ11世氷河、グレーブ氷河、オクシデンタル氷河、ベルナルド氷河が、それぞれ見えています。 図3 オイギンス氷河の後退

図3は南パタゴニア氷原東部に位置し、オイギンス湖に注ぐオイギンス氷河を示しています。氷河の末端が1986年から2007年までの21年間で最大1.2 km後退したことが分かります。また、1986年の画像では氷河末端の南側に焦げ茶色に見えていた領域が、2007年の画像では水面に取って代わられたことが分かります。これについて考えると、1986年の茶色の領域はモレーン(氷河表面の堆積物)に覆われていた支氷河が伸びていたものの、2007年には水面に代わってしまったと考えるのが妥当に思われるので、そうすると、その支氷河の末端が約2.5 km後退したことを示しています。オイギンス氷河の上流でも氷河が痩せ細った場所が見られます(矢印参照)。 図4 ピオ11世氷河の前進

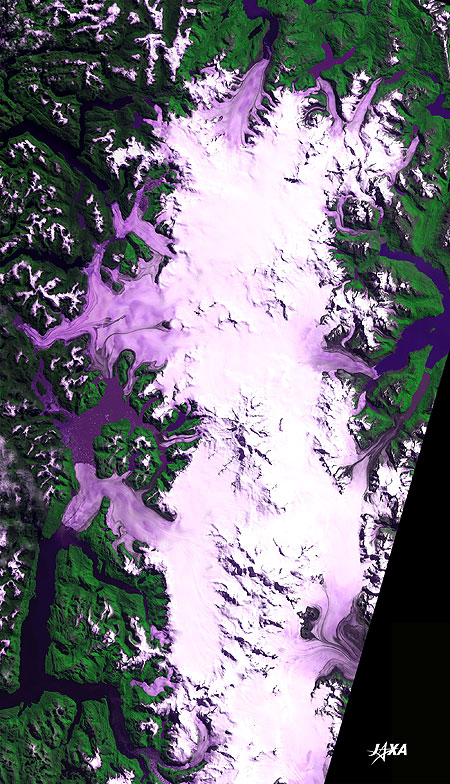

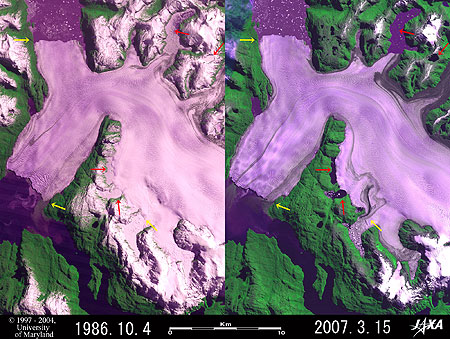

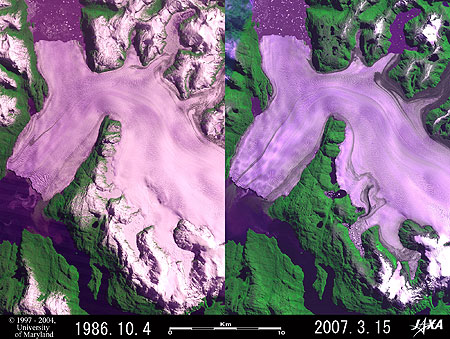

図4は南パタゴニア氷原西部に位置するピオ11世氷河を示しています。この氷河は下流の部分が金槌の頭のような独特の形をしており、北側の末端はグレーブ湖に、南側の末端はエイレ・フィヨルドに注いでいて、両末端は約15 kmも離れています。この氷河は他の多くの氷河と異なり、この21年間に前進した例外的な存在です。詳しく調べてみると、北側の末端は約440 m、南側の末端は約920 m、中流域の支氷河の末端は約360 mそれぞれ前進したことが分かります。 図5 ベルナルド氷河、テンパノ氷河、オクシデンタル氷河及びグレーブ氷河の後退

図5は南パタゴニア氷原西部に位置するベルナルド氷河、テンパノ氷河、オクシデンタル氷河及びグレーブ氷河を示しています。ベルナルド氷河の末端は1986年から2007年までの21年間で約4.5 kmも後退したことが分かります。さらにオクシデンタル氷河の末端は1986年から2006年までの20年間で約1.1 km後退し、末端の形が崩れたこと、テンパノ氷河の末端は3.9 kmも、グレーブ氷河の末端は約5.5 kmも後退したことが分かります。 監修:NPO法人 氷河・雪氷圏環境研究舎(成瀬廉二代表) 観測画像について (図1の右側、図2、図3〜5の右側。図をクリックすると2段階で拡大します)

AVNIR-2は、4つのバンドで地上を観測します。各図ではいずれも近赤外域のバンド4 (760〜890ナノメートル)、可視域のバンド3 (610〜690ナノメートル)、可視域のバンド2 (520〜600ナノメートル)の各バンドに緑、赤、青色を割り当ててカラー合成したので、植生は鮮やかな緑色に、雲や雪、氷は白、ピンクまたは薄い紫色に、露出した岩肌は濃い茶色に、水面は黒ないし濃い紫色に見えます。黒はデータのないところです。 より広い範囲を表現するため、図1、図3、図4では地上分解能を20 mに、図2では48 mに、図5では40 mにそれぞれ間引いています。 (図1の左側、図2、図3〜6の左側。図をクリックすると2段階で拡大します)

ここでは米国メリーランド大学のGlobal Land Cover Facility (GLCF) Earth Science Data Interfaceのサイトから無料でダウンロードしたデータを用いました。

|