地球が見える 2010年

平城遷都1300年、奈良

|

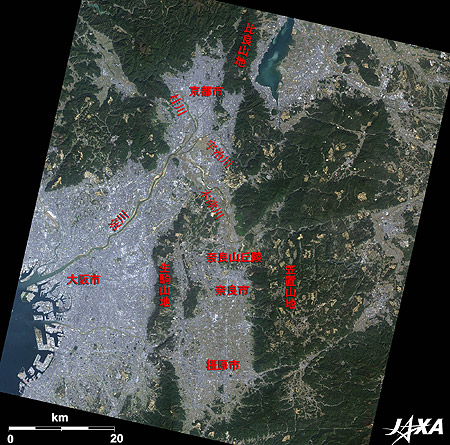

図1 京都、大阪、奈良とその周辺画像

図1は、ALOS(だいち)が2009年2月に撮影した近畿地方の中心都市である京都、大阪、奈良とその周辺画像です。緑色をした部分は木々に覆われた山地で、京都から奈良にかけて、南北に延びる山地が目立ちます。この地域に発達した活断層の運動によるもので、奈良は2つの平行した断層で東西を挟まれた盆地であることがわかります。一方、画像の左下の部分は平地となっています。京都と大阪の境で桂川、宇治川、木津川が合流し、淀川となって大阪湾に注いでいますが、その河口付近に大阪市があります。 図2 奈良市中心部の拡大画像

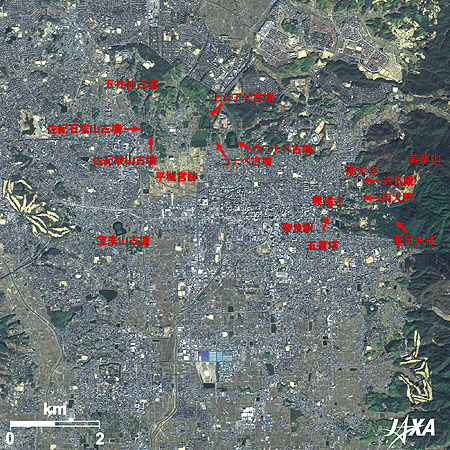

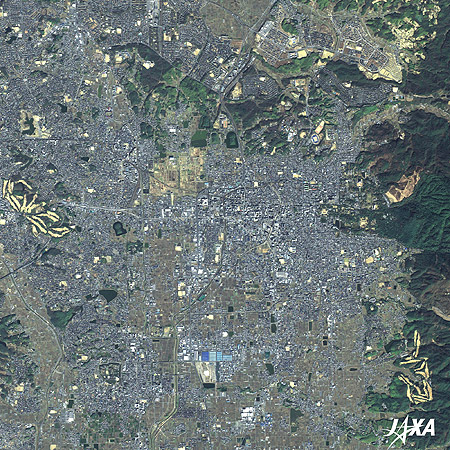

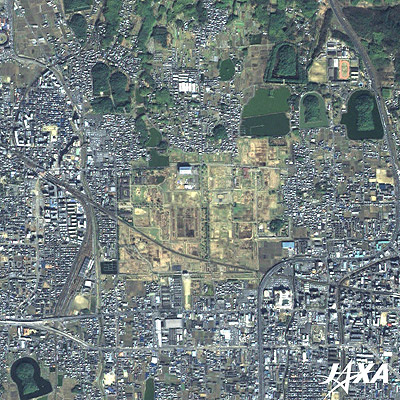

図2は、奈良市中心部の拡大画像です。中央の青灰色の部分が奈良市街、その左上の薄茶色の部分が平城宮跡です。北側が佐紀盾列古墳群で、奈良市街地の北に3つ、ヒシアゲ古墳(墳丘全長219 m)、コナベ古墳(墳丘全長204 m)、ウワナベ古墳(墳丘全長255 m)、が見えています。一番北側にあるヒシアゲ古墳は、仁徳天皇皇后磐之媛命陵(いわのひめのみことのみささぎ)と伝えられています。ウワナベ古墳(宇和奈辺陵墓参考地)とコナベ古墳(小奈辺陵墓参考地)は、いずれも埋葬者が分かっていません。西にある古墳は宝来山古墳(墳丘全長227 m)で、垂仁(すいにん)天皇陵と伝えられています。「日本書紀」の中に、生きた人を埋める風習をやめさせ、初めて埴輪を造らせたとの逸話が記されています。

平城遷都1300年を迎える奈良市

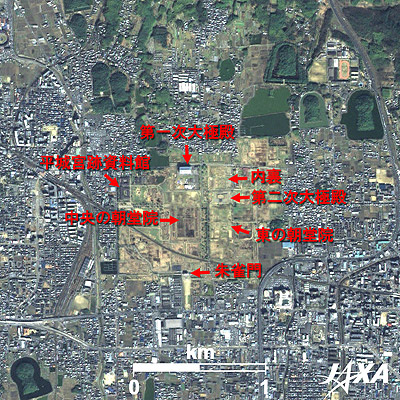

文武(もんむ)天皇が藤原京からの遷都を貴族に諮ったのが707年。その意思を継いだ元明(げんめい)天皇が平城遷都の詔を発したのが708年。そして、造営が進められた2年後の710年、建設途上の段階で、遷都が敢行されました。南北の中央に朱雀大路(すざくおおじ)を設け、南北と東西に街路を交差させる条坊制(じょうぼうせい)を採用した都市計画に基づいて建設されています。その後、784年に桓武(かんむ)天皇が京都府の長岡京(ながおかきょう)に遷都するまで、8代、74年にわたり都として栄えました。 図3 平城宮跡の拡大画像

(Google Earthで見る平城宮跡(kmz形式、3.06 MB高解像度版)) 図3は平城宮跡の拡大画像です。平城宮は、平城京の北端にあった天皇の住まいを中心とした宮城です。平城宮の正門である朱雀門(すざくもん)は既に復原され、現在宮城の中央施設である第一次大極殿(だいこくでん)の復原が進められています。その南は儀式、宴会に際し文武百官が整列する中央の朝堂院、東は天皇の政務の場である内裏、そして第二次大極殿と東の朝堂院、それぞれの跡地とされています。幕末期、伊勢国津藩の役人北浦定政が資料収集と実測調査に基づき行った研究は、その後の研究成果と平城宮跡保存運動へと結実しました。 なお、「だいち」の衛星画像は、ヤフー株式会社のYahoo!地図などの地図の背景としても使われています。Yahoo!地図では、画面左上の「写真」ボタンをクリックすると、背景が「だいち」画像などに変わります。 観測画像について

AVNIR-2は、4つのバンドで地上を観測します。図は、いずれも可視域のバンド3(610 〜 690ナノメートル)、バンド2(520〜600 ナノメートル)とバンド1(420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。図は通常と異なって、緑にバンド2 の値× 95%とバンド4 の値× 5%の和を割り当てるという工夫をしたので、植生の分布が見やすくなっています。

PRISMは地表を520〜770 ナノメートル(10億分の1メートル)の可視域から近赤外域の1バンドで観測する光学センサです。得られる画像は白黒画像です。前方、直下、後方の観測を同時に行いますが、ここでは直下視の画像を使っています。 |