|

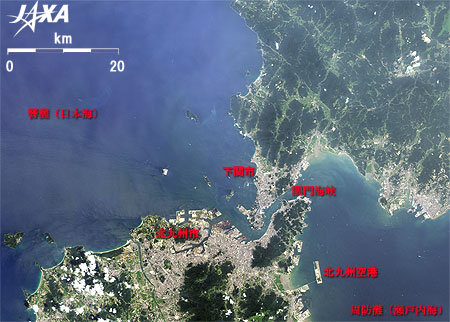

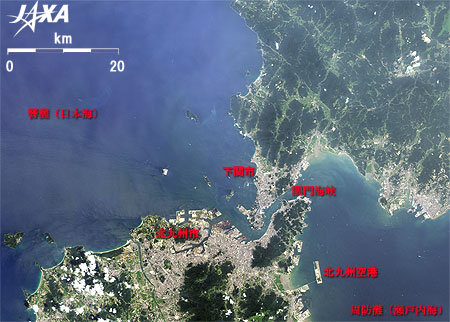

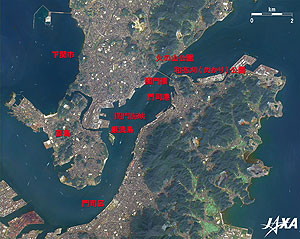

| 図1 関門海峡周辺 |

図1は2006年8月4日に捉えた関門海峡周辺の画像です。関門海峡をはさんで北側が本州最西端の山口県下関市、南側が九州の福岡県北九州市です。下関の「関」と北九州市の門司区の「門」から関門海峡と名付けられています。関門海峡の東側は瀬戸内海の周防灘(すおうなだ)、西側は日本海(響灘)で、海峡の幅は狭い所で700メートルしかありません。

古くから交通の要衝であり、国土防衛上も重要な地域でした。下関は古くは壇ノ浦と呼ばれており、1185年の源平合戦の壇ノ浦の戦いはここが舞台です。関門海峡は潮の満ち干のために東西方向に1日4回その流れを変えており、このことが源平合戦の勝敗を決定したと言われています。今では一日に600隻もの船舶が通過しており、画像からも多くの船の航跡が見えています。

周防灘に浮かぶ長さ4,125m、幅900mの人工島は、2006年に開港した北九州空港です。東京や沖縄の外、上海にも航路を持っています。

|

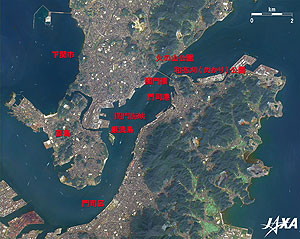

図2 関門橋周辺

(Google Earthで見る関門海峡 (kmz形式、3.82MB、低解像度版)) |

図2は1973年に開通した長さ1,068mの関門橋周辺です。関門橋は中国自動車道と九州自動車道を結ぶ関門自動車道という長さ9.4 kmの短い高速道路の一部です。画像からは見えませんが関門橋に並行してすぐ北側に1958年に開通した全長3kmの関門トンネル(車道・人道二層構造)が、さらにその北側には1975年に開通した全長17kmの新幹線用の新関門トンネルが海底を走っています。下関側には火の山公園、北九州市側には和布刈(めかり)公園があり、両市民の憩いの場となっています。

関門橋の南側には北九州市門司区にある門司港が見えます。門司の街は明治時代より栄えており、港周辺は明治・大正時代の数多くの文化的な建築物が残ることから門司港レトロ地区と呼ばれています。特に関門トンネルが開通するまで九州の起点駅であった門司港駅は1914年に建てられた九州最古の木造駅舎で今でもその風格を残しつつ現役の駅舎としても活躍中です。

関門橋から4kmほど南に浮かぶ無人島は下関市の船島で佐々木小次郎と宮本武蔵が決闘(1612年もしくは1602年)した場所で、巌流島とも呼ばれています。

門司も下関も港町として栄え、海運や貿易に関連した産業が盛んでしたが、関門海峡の南側にある彦島は今でも造船業、重化学工業、水産加工業が盛んです。また、壇ノ浦の戦いの時に平家が本陣を置いたことでも知られています。

|

| 図3 響灘南部周辺 |

北九州市は現在7つの行政区(小倉北区、小倉南区、戸畑区、門司区、八幡西区、八幡東区、若松区)に別れており、人口も99万人を数えています。図3で見えているのは若松区、戸畑区、小倉北区、八幡東区そして八幡西区のあたりです。

北九州市は古くから八幡製鉄所などがあり、典型的な重化学工業都市でしたが、近年では環境都市として再生しようとしています。響灘の沿岸の大規模な埋め立て地に、エコタウンとして家電、自動車、OA機器などのリサイクル工場を集約するとともに、環境に優しい工場を誘致しています。画像からも緑豊かなエコタウンの姿が伺えます。

画像中央には戸畑区(西側)と若松区(東側)を結ぶ1962年に開通した長さ627mの若戸大橋が見えます。開通当時は東洋一の吊り橋でした。若戸大橋の南3kmには三角形の敷地を持つ宇宙をテーマとしたスペースワールドが見えます。このテーマパークは八幡製鉄所跡地に建設されており、そのすぐ南には1901年に日本で初めて火入れを行った東田第一高炉(溶鉱炉)跡が残っています。

図の右端は北九州市及び小倉北区の中心地である小倉です。小倉駅前を中心に北九州市最大の商業施設・ビジネス街が建ち並んでいます。小倉駅の南西に見えるのは細川家も一時居城としていた小倉城です。

|

図4 関門海峡周辺の立体視用画像

(目が疲れないように、あまり長い時間、見ないでください。) |

図4は関門海峡周辺を立体視できるようにした画像です。赤と青の色眼鏡をかけてみると、山間部の様子が手に取るように良く分かります。この画像では北がほぼ右側になっているので、ご注意願います。この図からは下関も北九州市も山間部が多く、市街地は沿岸部に作られているのがわかります。北九州市の山間部は北九州国定公園となっています。

関門海峡により北九州市と下関市は別れておりますが、古くから一つの都市圏・経済圏を形成しており、更なる交流・連携強化・一体化の促進が期待されています。

観測画像について:

(図1〜図4、図をクリックすると二段階で拡大します)

AVNIR-2は、4つのバンドで地上を観測します。図1〜3は、いずれも可視域のバンド3 (610〜 690ナノメートル)、バンド2(520〜600ナノメートル)とバンド1 (420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。

PRISMは地表を520〜770 ナノメートル(10億分の1メートル)の可視域から近赤外域の1バンドで観測する光学センサです。得られる画像は白黒画像です。前方、直下、後方の観測を同時 に行いますが、図2〜3では直下視の画像を用いています。

AVNIR-2画像を「色相(Hue)」、「彩度(Saturation)」、「明度(Intensity)」に変換(HSI変換)し、明度をPRISM画像で置き換えて再合成することで見かけ上、地上分解能2.5mのカラー画像を作成することができます。 図2〜3はこのように高分解能の白黒画像と低分解能のカラー画像を組み合わせて合成された高分解能のカラー画像、つまりパンシャープン画像です。

図1〜3では、肉眼で見たのと同じような色合いとなり、次のように見えています。

| 緑色: |

森林 |

| 明緑色: |

草地、農地 |

| 灰色: |

市街地、道路 |

| 青: |

水域 |

図4は衛星利用推進センターの協力で作成された立体視用の画像です。図1〜3では上側が北になっていますが、図4では右側がほぼ北になっているので、注意しましょう。

|

|