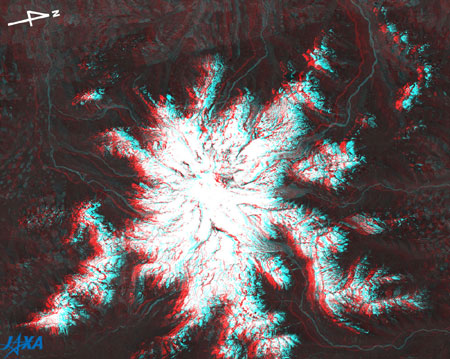

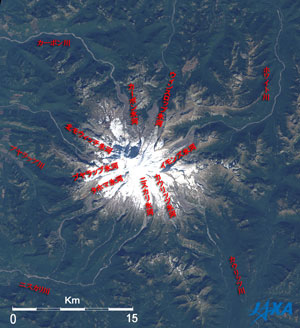

図1は陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)搭載のパンクロマチック立体視センサ(PRISM)が2006年6月に捉えたものです。赤と青の色眼鏡*1をかけて見ると、独立峰であるレーニエ山が大きく盛り上がってヒトデの足のように険しい峰々が四方八方に延び、頂上またはその近くから氷河がやはり四方八方に延びて、深い谷に流れ下って川となる様子が手に取るように良く分かります。

カスケード山脈の最高峰、レーニエ山は標高4,392 mの成層火山で、シアトルの南東87 kmに位置し、日本の富士山のような美しい姿をしています。カスケード山脈は、北アメリカ大陸の西海岸沿いを南北に走る山脈で、1980年に大噴火したセント・ヘレンズ山もこの山脈に属します。

レーニエ山とその周辺は、米国で5番目の国立公園として1899年レーニエ山国立公園に指定されました。

|

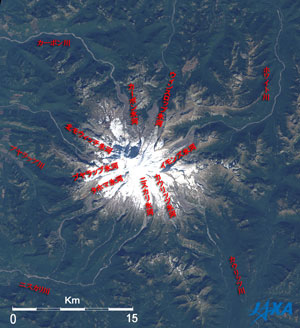

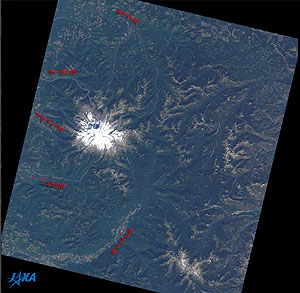

図2 レーニエ山の周辺

(Google Earthで見るレーニエ山(kmz形式、1.56MB、低解像度版))

|

図2は「だいち」搭載の高性能可視近赤外放射計2 型(AVNIR-2) が2006年9月に捉えたレーニエ山周辺です。

レーニエ山には山頂を含めて26の主要な氷河と無数の名もない雪原と氷河、氷原があります。そのうち、イモンズ氷河は最大の面積(11.1 km2)を持ち、カーボン氷河はハワイとアラスカを除く米国の48州の氷河のうち最も低い標高1,080 m(3,600 フィート)のところに舌端があります*2。ニスカリ氷河の舌端は1912年から2001年の間に1.5 km後退したとのことです*3。

国立公園局のホームページによると、氷河の総面積は90 km2でレーニエ山国立公園のほぼ1割を占め、総体積は4.2 km3と推測されています。このような中緯度帯の標高の低いところでこれだけの規模の氷河が維持されているのは、太平洋からの湿った風がレーニエ山にぶつかって冬に大量の雪を降らせるためです。

|

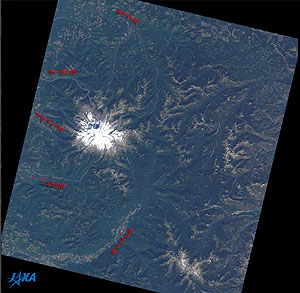

| 図3 レーニエ山周辺の広域図 |

カーボン、プヤラップ、ニスカリ、カウリッツの各氷河は同じ名前の川につながっています。ウィンスロップ氷河とイモンズ氷河はホワイト川につながります。当初、東向きに流れ始めた川もやがて向きを西に変え、レーニエ山に源を発するすべての川が西に向かうことが分かります。

図の範囲外となりますが、ホワイト川とカーボン川はプヤラップ川に合流して、タコマの北でプジェット海峡に注ぎます。ニスカリ川はタコマの南でプジェット海峡に、カウリッツ川はコロンビア川に合流して太平洋に注ぎます。

観測画像について:

(図1)

| 観測衛星: |

陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS) |

| 観測センサ: |

パンクロマチック立体視センサ(PRISM) |

| 観測日時: |

2006年6月24日19時09分頃(世界標準時) |

| 地上分解能: |

2.5 m |

| 地図投影法: |

UTM(ユニバーサル横メルカトール) |

|

図1は直下視の画像(赤)と前方視の画像(緑と青)を用いています。ですから、画像の正面ではなく、やや右側から見ると、自然な感じで立体画像を見ることができます。左目で衛星の直下を、右目で衛星の前方を見るので、左側が衛星の進行方向になり、左側がほぼ南の方向に対応します。図2及び図3では上側が北になっていますが、図1では右側がほぼ北になっているので、注意しましょう。 |

(図2及び図3)

| 観測衛星: |

陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS) |

| 観測センサ: |

高性能可視近赤外放射計2 型(AVNIR-2) |

| 観測日時: |

2006年9月24日19時10分頃(世界標準時) |

| 地上分解能: |

10 m |

| 地図投影法: |

UTM(ユニバーサル横メルカトール) |

| AVNIR-2 は4 つのバンドで地上を観測します。図2及び図3は、いずれも可視域のバンド3 (610〜690ナノメートル)、バンド2 (520〜600ナノメートル)とバンド1 (420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、雲や雪や氷は白く、露出した岩や土砂は茶色っぽく、農地や草地は薄緑色に、森林は深緑色に見えます。黒はデータがないことを示しています。 |

|

|

|