地球が見える 2014年

越境する大気汚染物質の衛星観測

|

2013年1月から2月初めにかけて、大陸からの大気汚染物質(注1)のPM2.5が飛来し、西日本を中心に各地で環境基準値(日平均値35μg/m3)を超える高濃度が観測されました。中国北京市内の霞んだ大気やマスクを着けて歩く市民の映像とともに日本のメディアで報じられ、呼吸器系、循環器系への高い健康リスクもあることから関心が高まりました。

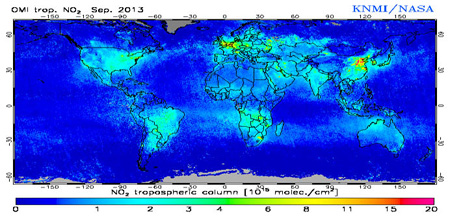

その後も中国では、2013年9月末から何度かPM2.5の濃度が深刻な汚染レベルに達しています。図1は大気汚染の状態を表す対流圏の二酸化窒素(NO2)気柱量分布をNASAの衛星搭載センサOMIが捉えた9月の平均値です(参照3)。北京市周辺の高濃度が見られます。

図1 OMI衛星センサによる二酸化窒素の対流圏気柱量全球分布画像(単位:1015分子/cm2)

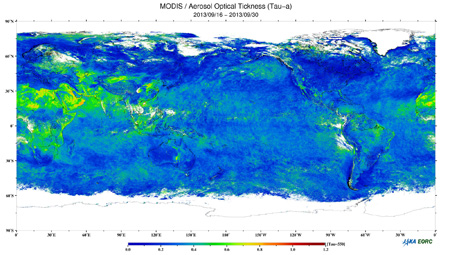

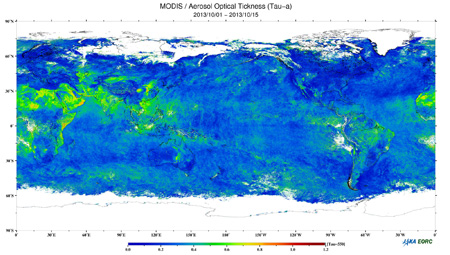

また、図2にMODISのエアロゾルの光学的厚さ(9月16日〜9月30日、10月1日〜15日の半月平均値)を示します。エアロゾルには、黄砂や化石燃料・バイオマス燃料の燃焼などにより発生する様々な浮遊粒子状物質・微小粒子状物質が混在しています。大気中のエアロゾル濃度を減らす要因としては、エアロゾルが大気中の水蒸気を集め水滴から雨となって地表面に落下、あるいは、重い粒子ほど重力により落下するため、大気中から除去されやすく飛距離も短くなるなどがあります。PM2.5の大気中を浮遊する寿命は、地上付近では数時間〜数日程度、上空では数日〜数か月程度と長く、半球スケールまで広がる可能性があることも特徴的です。

図2 MODISにより観測されたエアロゾルの光学的厚さ全球分布画像

上図:2013年9月16日〜30日 下図:2013年10月1日〜15日 このため、PM2.5の低減策は、局地から都市周辺、大陸スケール、半球スケールに至る世界的な取り組みが必要となります。このことからも多国間の協力による地上観測ネットワーク運用、観測データの相互利用が重要となります。 (注1)日本では1960年代の高度成長期に、四日市喘息などの公害を経験し改善してきた経緯がありますが、大気汚染物質には、大気中の光化学オキシダント(窒素酸化物・揮発性有機化合物が太陽光により光化学反応を引き起し生じる大部分はオゾンが占める気体の酸化物質)、黄砂(エアロゾルの一種でありながら別項目に分類)、エアロゾル粒子(浮遊粒子状物質・微小粒子状物質)があります。 (注2)エアロゾル粒子は、大気中に浮かんでいる液体や固体の粒子です。組成は硫酸塩、硝酸塩、有機物、黒色炭素(すす)、鉱物(黄砂を含む)、海塩が代表的な物質とされています。直径は0.3μm前後と3μm前後の粒子が多く存在しています。PM2.5とは、大気中の浮遊粒子状物質(SPM: Suspended Particulate Matter)のうち直径が2.5μm以下の微小粒子の総称です。吸入した場合、直径2.5μm〜10μmの粒子の多くが鼻腔や喉粘膜で捕捉されるのに対し、直径2.5μm以下のPM2.5は、肺の深部まで到達する量が多く、健康に大きな影響を与えることが報告されています。日本でのPM2.5の本格的観測は2010年度に開始されました。それ以前のSPM測定値によれば、東京や川崎では1960年代後半に200〜400μg/m3でしたが、2011年度の都内区部におけるSPM年平均濃度は22μg/m3であり、これまでの半世紀の間に1/10程度に汚染レベルが改善されています。 (注3)環境省は、PM2.5に関する情報のホームページ「環境省・微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」を開設しています。(大気汚染情報環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」) 参考サイト

観測画像について (図1)

(図2)

|