地球が見える 2011年

梅かおる都、水戸

|

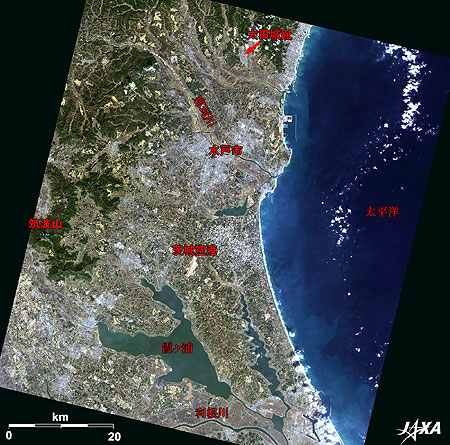

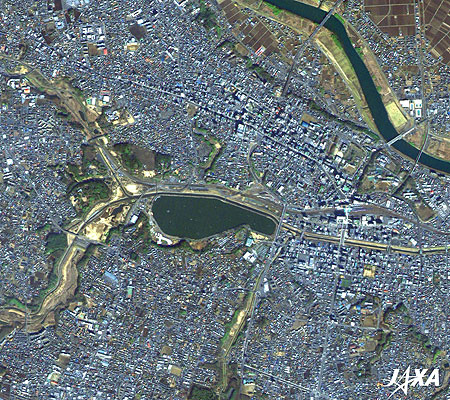

図1 茨城県南部の画像

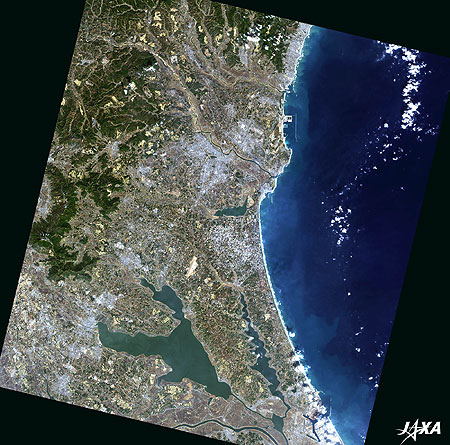

図1は、ALOS(だいち)が2010年2月に撮影した、茨城県南部の画像です。図の右側の海岸線は、太平洋の鹿島灘に面しています。図の下側には、日本で第2位の面積を誇る湖、霞ヶ浦が広がり、その南を利根川が流れています。霞ヶ浦の北には、2010年3月に開港した茨城空港が見えます。空港周辺は全国でも有数の農業地帯で、はくさい、レタス、ごぼう、かぼちゃなどの野菜づくりが盛んです。そのさらに北、図の中央やや上に、県庁所在地である水戸市が見えます。 図2 水戸市市街地の拡大画像

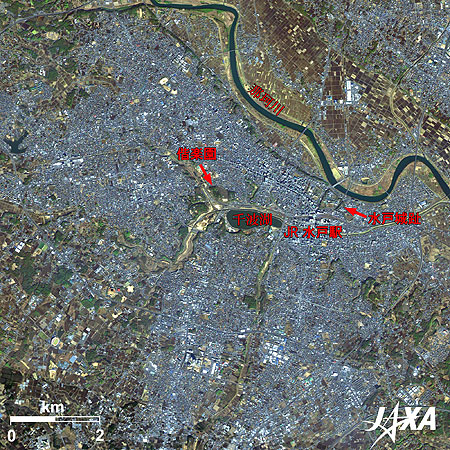

図2は、水戸市の市街地を拡大した画像です。中央に見えるのが千波湖、その東側にJR水戸駅があり、そのさらに東には水戸城の跡が見えます。水戸駅の北側には那珂川が流れています。那珂川は古くから水運が盛んで、水戸の地名は、那珂川の港(水門:みなと)として発達したことに由来すると言われています。 図3 千波湖周辺の拡大画像

(Google Earthで見る水戸市(kmz形式、5.14 MB低解像度版))

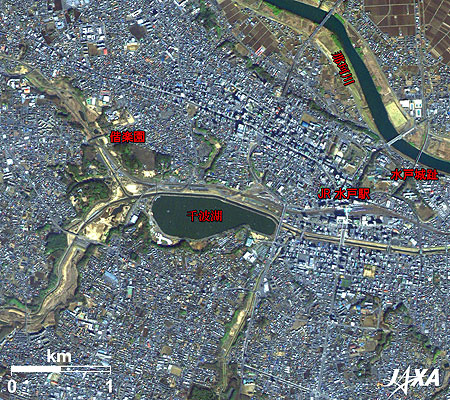

市民のいこいの場、偕楽園と千波湖図3の中央が千波湖で、その北側に梅の名所として知られる偕楽園が見えます。梅のほかにも、桜、キリシマツツジ、萩、モミジなど、四季折々の見どころがあります。梅林はおよそ100品種3000本と言われ、今年も2月20日から3月31日まで梅まつりが開催されます。

水戸藩の二人の名君 水戸藩の二代目藩主が、水戸黄門として知られる徳川光圀(みつくに)です。光圀は、藩主として上水道を敷設するなど、水戸の城下町の整備に努め藩政を安定させたほか、学者を集めて歴史書の編纂に着手しました。これが、『大日本史』です。『大日本史』の編纂は光圀の死後も脈々と続き、1906(明治39)年に四百巻余りの歴史書として完成しました。この編纂を通じて形成された学問の流派は水戸学と呼ばれ、幕末期の尊王攘夷思想に影響を与えました。 参照サイト観測画像について

AVNIR-2 は、4つのバンドで地上を観測します。図は、いずれも可視域のバンド3(610〜 690ナノメートル)、バンド2(520〜600 ナノメートル)とバンド1(420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。

(図2〜3) |