地球が見える 2010年

新幹線の新たな終着駅、新青森

|

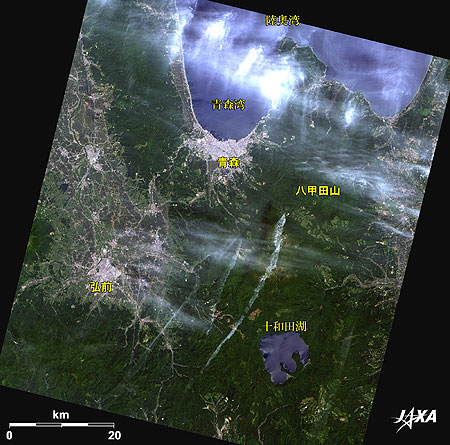

現在、東北新幹線は、東京−八戸間で営業運転していますが、本年12月4日に八戸−新青森間(延長約80 km)が開業する予定です。JR東日本は新型車両を投入し、2012年度末にはフランス国鉄のTGVと並ぶ最高時速320 kmでの営業運転を計画しています。東京−新青森間(約675 km)は最短3時間5分程度で結ばれる見通しです。 図1 青森市とその周辺

図1は、ALOS(だいち)が2010年6月に撮影した青森市とその周辺の画像です。青森市街は、陸奥湾の奥まったところにある青森湾に面しています。江戸時代初めに港が築かれ、城下町である弘前(画像の左下)に次ぐ町として発展しました。明治時代には県庁が置かれ、現在では、JR東北本線、JR奥羽本線、そして東北自動車道の終点となり、青森県の中心都市になりました。 図2 青森市の拡大画像

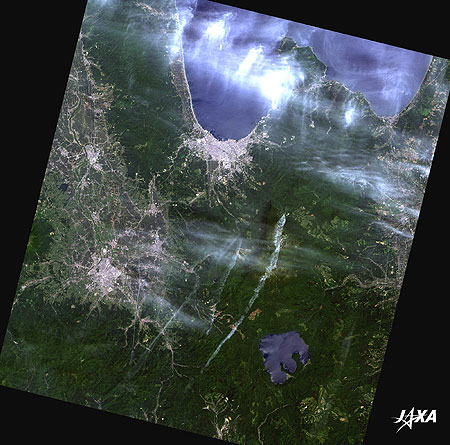

図2は、青森市の拡大画像です。かつて、北海道と本州を結ぶメインルートは青函連絡船で、北海道側の函館港と本州側の青森港を結んでいました。青森駅に接続して函館への旅客船ターミナルであった桟橋が見えています。最盛期には、青森駅からの乗り継ぎ客で賑わっていました。1988年3月の青函トンネル開業に伴い、運航は終了し、現在では最後の連絡船である八甲田丸が記念として係留されています。 図3 新青森駅周辺の拡大画像

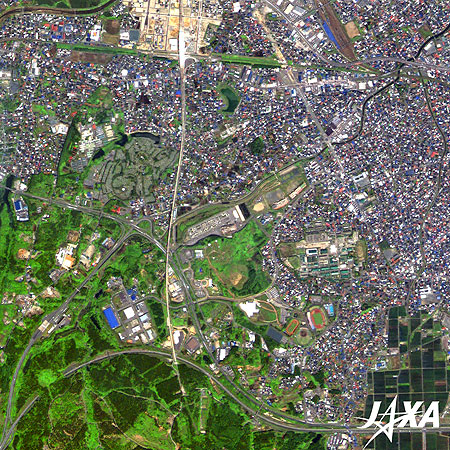

(Google Earthで見る新青森駅周辺(kmz形式、4.85 MB低解像度版)) 図3は、新青森駅周辺の画像です。図で東西に走っている線路が奥羽本線、南北に走っている線路が東北新幹線です。新青森駅の南側、画像中央の縄文の丘三内まほろばパーク内には、三内丸山遺跡が見えています。

三内丸山遺跡三内丸山遺跡は、縄文時代の大規模集落跡として2000年に国の特別史跡に指定されました。約5,500〜4,000年前の集落跡で、長期間にわたって定住生活が営まれていたと考えられています。ここで先史時代の遺物が多く出土することは古くから知られ、発掘調査は現在も続いています。1992年からの発掘調査で、集落全体の様子や当時の自然環境などが具体的にわかりました。またDNA分析によりクリの栽培が明らかになるなど、数多くの発見が縄文文化のイメージを大きく変えました。 参照サイト観測画像について

AVNIR-2 は、4つのバンドで地上を観測します。図は、いずれも可視域のバンド3(610 〜 690ナノメートル)、バンド2(520〜600 ナノメートル)とバンド1(420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。

(図3) |