地球が見える 2010年

火山の歴史が刻まれた海洋島 −八丈島−

|

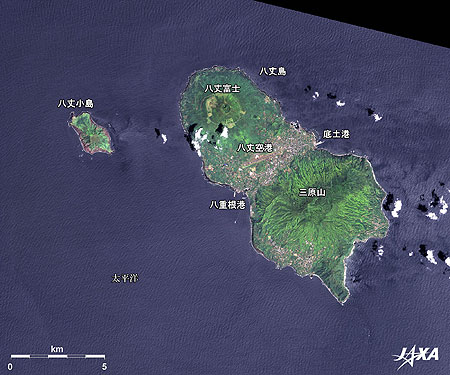

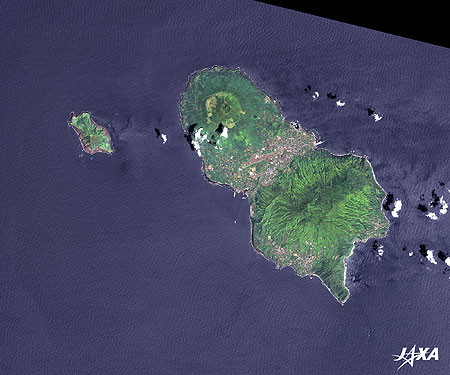

図1 八丈島の全景

(Google Earthで見る八丈島(kmz形式、3.94 MB低解像度版)) 図1はALOS(だいち)が2007年5月15日に撮影した八丈島の様子です。東京港から南に約290 km、黒潮本流の真っただ中に位置する八丈島は、一年を通じて温暖な気候と豊富な降雨に恵まれ、亜熱帯地域に見られる植物が数多く分布しています。 図2 スコリア丘

新しく誕生した火山 −八丈富士−八丈富士は数千年前から活動をはじめた新しい火山で、流動性の高い溶岩を流出し続けながら円錐形の山を形成しました。八丈富士の噴火は今から約400年前の江戸時代まで繰り返し、噴火で空中に飛び散った溶岩が急激に冷えた細粒状の砂礫(スコリア)が降り積もった丘(スコリア丘)が周囲にいくつも形成されました。図2はそのひとつですが、スコリア丘は地上で見ると円錐形の小高い丘のようになった場所で、神社の敷地になっているところもあります。スコリア丘は伊豆半島の大室山や阿蘇山の米塚、ハワイ島のマウナケア山頂周辺でみられるものなどが代表的な例で、流動性の高い玄武岩質の溶岩が噴出された火山でよく見られる地形です。 図3 南原千畳敷海岸

八丈富士の海岸線は黒い溶岩でふちどられ、その様子が画像でも確認できます。流動性の高い玄武岩質溶岩は、この様に冷えると黒い色を呈します。なかでも八重根港に近い南原(なんばら)千畳敷海岸(図3、4)は大規模なもので、溶岩が大量に積み重なった台状の地形(溶岩台地)と、溶岩流がそのまま海にせり出して波に洗われるダイナミックな景観を見ることができます。壮絶な溶岩の流れを語る縄目模様が刻まれた黒色の岩場には、早くも根を下ろし、たくましく分布を広げようとする先駆植物(裸地にはじめに定着する植物)の姿があります。 図4 南原千畳敷(溶岩台地)の写真

火山の歴史が支える人々の暮らし −三原山−八丈富士とは対照的に、三原山は約10万年以上前から活動してできた古い火山で、ここでもいくつものスコリア丘が形成されました 。堆積したスコリアが海岸線に露出した場所(図5)もあります。頂上の火口部は、巨大なカルデラが発達しています。多くの火山活動と長い年月をかけた侵食により、中腹には数多くの谷が複雑に発達し、亜熱帯性の植物を含む豊かな森林と水脈が形成されています。地下水が得やすいことから、山腹には多くの集落が発達しています。衛星画像で八丈富士の山腹と比較すると、その違いがよくわかります。 図5 黒砂海岸(スコリアの露出地)

図6 三原山周辺に分布する温泉と地熱発電所

三原山の歴史がはぐくんだ豊富な地下水は、思わぬところで人々に恩恵をもたらしました。温泉と地熱発電です。温泉も地熱発電も 、地熱で温められた地下水を利用するものです。八丈島に7箇所ある温泉は、すべて三原山の山腹に分布しています。また、地熱発電所は、三原山の南西斜面にあります。八丈島地熱発電所では、風力発電とあわせて、島全体の夜間の最低需要電力に相当する電力をまかなえるといいます。地熱発電とは、地下にある高温高圧の熱水を汲み上げることにより、沸騰した熱水が猛烈な勢いで蒸発・噴出するエネルギーを発電に利用したもので、化石燃料を使わないことからCO2排出量を大幅に削減できるクリーンエネルギーとして注目されています。八丈島では、発電に利用した温水を再利用した園芸農業なども行われています。 新旧二つの火山によって誕生した八丈島では、自然の営みも人々の暮らしも、火山の歴史とその恩恵に深くかかわっているのです。 観測画像について

AVNIR-2 は、4つのバンドで地上を観測します。図は、いずれも可視域のバンド3(610 〜 690ナノメートル)、バンド2(520〜600ナノメートル)とバンド1(420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。

PRISMは地表を520〜770 ナノメートル(10億分の1メートル)の可視域から近赤外域の1バンドで観測する光学センサです。得られる画像は白黒画像です。前方、直下、後方の観測を同時に行いますが、ここでは直下視の画像を使っています。 |