地球が見える 2010年

『坂の上の雲』の主人公のふるさと、松山

|

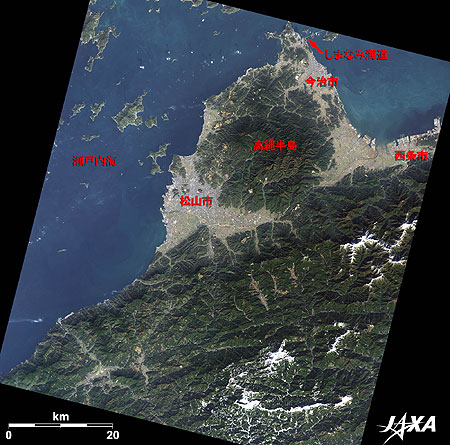

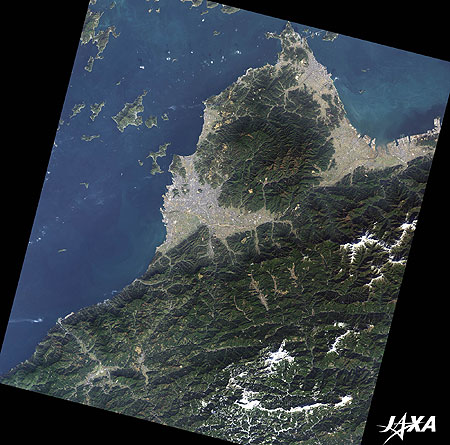

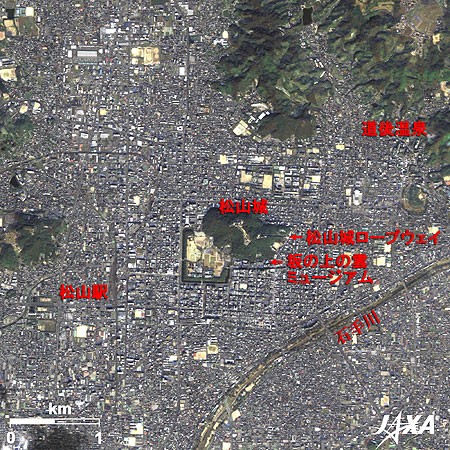

図1 松山市とその周辺

図1は、ALOS(だいち)が2009年12月に撮影した松山市とその周辺の画像です。松山市は、画像のほぼ中央の松山平野に位置し、西は瀬戸内海に面しています。人口50万を超える四国最大の都市で、観光都市であるとともに、工業都市でもあります。 図2 松山市中心部

(Google Earthで見る松山市(kmz形式、4.53 MB低解像度版)) 勝山の南を流れる石手川もよく氾濫し、流域を湿地にしてしまうことの多い川でした。そこで重信は、川の流れを変え、重信川(伊予川)に合流させて氾濫を防ぐとともに、田畑の灌漑を進めました。さらに、勝山の2つの峰を削って谷を埋め、天守閣を築けるようにしました。 *1転封、移封:幕府の命令で大名の領地を移すこと

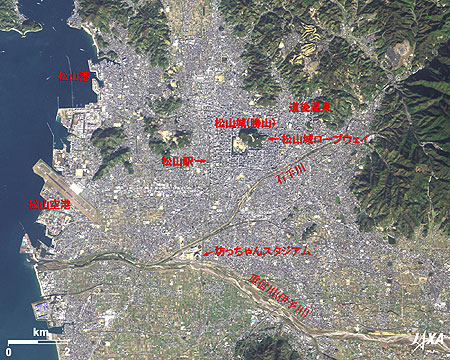

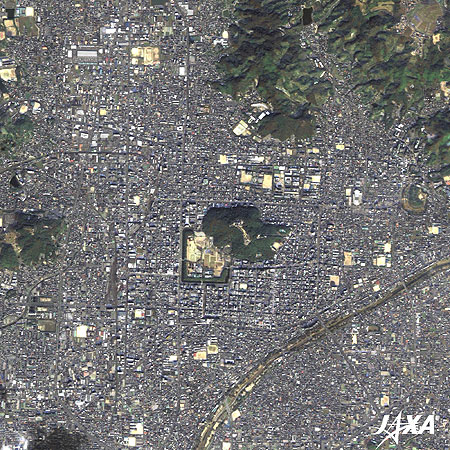

道後温泉と『坊っちゃん』国際観光温泉文化都市に指定されている松山市には、松山城のほかにも多くの観光名所があります。その中でも最もよく知られているのは、道後温泉でしょう。道後温泉は、日本最古の温泉とも言われ、6〜7世紀に聖徳太子や舒明(じょめい)天皇、斉明(さいめい)天皇が訪れたという記録が残っているほどです。また、夏目漱石の『坊っちゃん』の主人公は、鉄道で道後温泉に通ったと描かれており、現在は、当時の姿を復元した坊っちゃん列車が市内を運行しています。松山を舞台とする『坊っちゃん』は、松山の人々からたいへん親しまれており、松山中央公園野球場には「坊っちゃんスタジアム」という愛称がつけられています。 図3 松山市の拡大画像

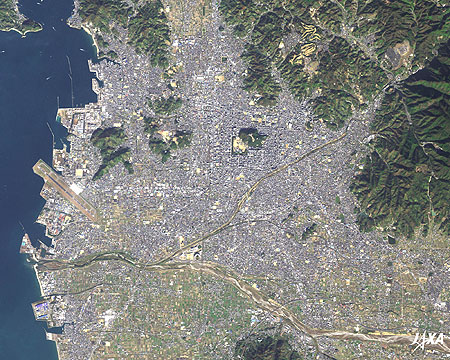

図3は松山市の拡大画像です。画像中央に、松山市民のシンボル、松山城が見えます。平地にある小高い丘に建てられた平山城(ひらやまじろ)*2で、市街地に取り囲まれているのが分かります。 *2平山城:丘や山の上部に本丸を置き、周囲の平地に二の丸などを築き、城郭と一体化したもの。山城の特徴である堅固さと平城の特徴である利便性を併せ持つ。

『坂の上の雲』の主人公のゆかりの地 日本が近代化に邁進した明治という時代を描く司馬遼太郎の『坂の上の雲』の主人公、秋山好古・真之兄弟、正岡子規の3人は、いずれも現在の松山市で生まれ、幼少期をこの地で暮らしました。 なお、「だいち」の衛星画像は、NTTレゾナントグループの「goo地図」などで利用されています。「goo地図」では、画面左上の「航空」ボタンをクリックすると、背景が「だいち」画像に変わります。 観測画像について

AVNIR-2 は、4つのバンドで地上を観測します。図1、2は、いずれも可視域のバンド3(610 〜 690ナノメートル)、バンド2(520〜600 ナノメートル)とバンド1(420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。図は通常と異なって、緑にバンド2 の値× 95%とバンド4(760〜890ナノメートル) の値× 5%の和を割り当てるという工夫をしたので、植生の分布が見やすくなっています。

PRISMは地表を520〜770 ナノメートル(10億分の1メートル)の可視域から近赤外域の1バンドで観測する光学センサです。得られる画像は白黒画像です。前方、直下、後方の観測を同時に行いますが、ここでは直下視の画像を使っています。 AVNIR-2の、バンド3 (610〜690ナノメートル)、バンド2 (520〜600ナノメートル)とバンド1 (420〜500ナノメートル)を赤、緑、青色に割り当てカラー合成したAVNIR-2画像を「色相(Hue)」、「彩度(Saturation)」、「明度(Intensity)」に変換(HSI変換)し、明度をPRISM画像で置き換えて再合成することで見かけ上、地上分解能2.5mのカラー画像を作成することができます。図3はこのように高分解能の白黒画像と低分解能のカラー画像を組み合わせて合成された高分解能のカラー画像、つまりパンシャープン画像です。 |