|

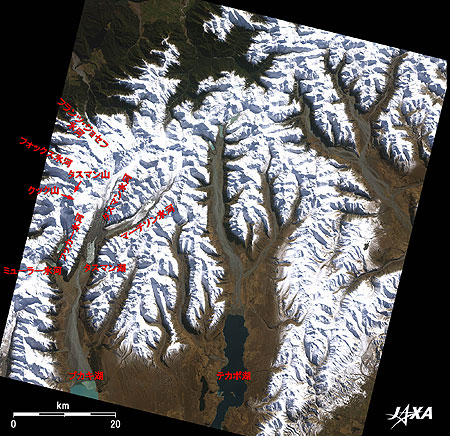

| 図1 ニュージーランド南島サザン・アルプスの氷河 |

図1は、南半球では冬にあたる2007年8月14日に衛星「だいち」により観測されたニュージーランド南島西部の画像です。南島を南西から北東に貫く3,000m級の山々が連なるサザン・アルプス山脈の一部が写し出されています。図の左に見えているアオラキ・マウントクック国立公園にあるニュージーランドの最高峰アオラキ(別名クック)山(海抜3,754m)をはじめ、サザン・アルプス山脈一帯は、1990年にテ・ワヒポウナム−南西ニュージーランドとして国際連合教育科学文化機関 (UNESCO)の世界自然遺産にも登録されています。

白く見えるのは、圏谷(けんこく)と呼ばれる氷河に削られた広いお椀状の谷を流れるニュージーランド最大のタスマン氷河(厚さ500m、幅4km)、フッカー氷河、ミューラー氷河、マーチソン氷河などの氷河群とサザン・アルプスの山々を覆う雪原です。

サザン・アルプスでは過去30年間に氷河の約11%が消失し、大きく氷河が後退しましたが、タスマン氷河ではこの30年間で5kmも短くなり、現在では23kmほどに縮小したようです。

タスマン氷河とマーチソン氷河の下流にはタスマン氷河湖があり、モレーン*1と呼ばれる堰を越えてクック山の東側を南へと流れるタスマン川となり、きれいな水色をした標高480mのプカキ湖に流れ込んでいます

クック山の北側には、ウエストランド国立公園に属するフォックス氷河、フランツ・ヨゼフ(ジョセフ)氷河が見えます。フランツ・ヨゼフ氷河は、この地を調査した地理学者がオーストリア出身であることからオーストリア皇帝の名にちなんで名付けられました。

|

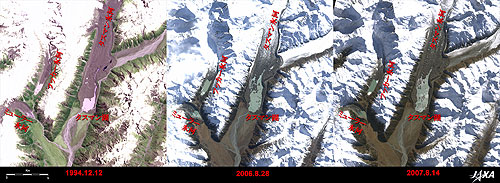

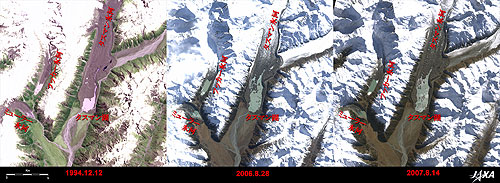

図2 タスマン氷河湖の変化

(Google Earthで見るニュージーランド氷河 (kmz形式、1.82MB、低解像度版)) |

図2の三枚の画像は、タスマン氷河湖を中心とした比較画像です。左図は1994年に衛星「ふよう1号」で観測した画像、中央と右の図は2006年と2007年に「だいち」で観測した画像です。タスマン氷河湖は1987年にできた若い湖ですが、1995年と比べても3倍ほどの大きさとなっています。融けて切り出された氷山が湖上に浮かんで見えています。

ニュージーランド南島では、湿度の高い海洋性の大気が西風、東風、南風となって、年間を通しサザン・アルプス山脈の両側に降水をもたらします。また夏冬の寒暖の差も小さいことから、標高1,000kmでも見える氷河をこれまで維持してきましたが、近年の地球温暖化の影響は深刻のようです。

氷河は地域住民の生活を支える重要な水資源であるとともに災害の要因でもあります。氷河湖の決壊による洪水の予知や水力発電への水資源の状況把握などに衛星観測は重要になってきています。

JAXAでは洪水監視・予測、森林災害、土砂災害、森林分布、生態系観測など衛星観測への応用について研究を開始しています。

| *1 モレーン:氷河が長い時間をかけて流れていくときに削り取られた岩石や土砂などが土手のように堆積したのがモレーン(堆石)です。モレーンが崩れることにより氷河湖が決壊し、洪水を起こし被害をもたらすことが最近懸念されています。 |

観測画像について:

(図1および図2の右2枚、図をクリックすると2段階で拡大します)

AVNIR-2は、4つのバンドで地上を観測します。図1及び図2の右側2枚の画像は、いずれも可視域のバンド3 (610〜690ナノメートル)、バンド2(520〜600ナノメートル)とバンド1 (420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、次のように見えています。

| 暗緑色: |

森林 |

| 濃茶色: |

草地 |

| 青: |

水域 |

| 白: |

雪、氷、雲 |

| 濃灰色: |

氷河 |

| 黒: |

データのないところ |

(図2左、図をクリックすると2段階で拡大します)

通常は可視域のバンド2 (630〜690 ナノメートル)、近赤外域のバンド3 (760〜860 ナノメートル)、可視域のバンド1 (520〜600 ナノメートル)の各バンドに赤、緑、青色を割り当てますが、ここでは通常と異なって、緑にバンド2 の値×75%とバンド3 の値×25%の和を割り当てるという工夫をしたので、肉眼で見たのとほぼ同じ色合いの画像となっています。雪や氷は白または薄紫色に、森林は濃い緑色に、草地は明るい緑色に見えます。 |

|