地球が見える 2014年

今なお噴煙が続いている桜島の噴火

|

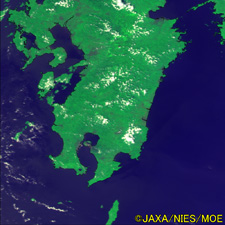

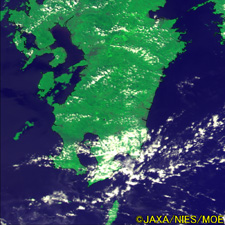

2013年8月18日 16時31分に、桜島(鹿児島県鹿児島市)の昭和火口(標高約800m)において爆発的噴火が発生し、5か月経過した現在まで活発な火山活動が続いています。 2009年1月に打ち上げた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)に搭載されているTANSO-CAI(雲・エアロソルセンサ)で観測された噴火前の8月10日の画像(図1)と、噴火翌日の8月19日の画像(図2)を示します。両日とも日本時間の13時半頃に観測された画像になります。図3からは、鹿児島県東〜南東側全域に噴煙が広がっている様子がわかります。

図1 2013/08/10 CAI RGB画像 図2 2013/08/19 CAI RGB画像

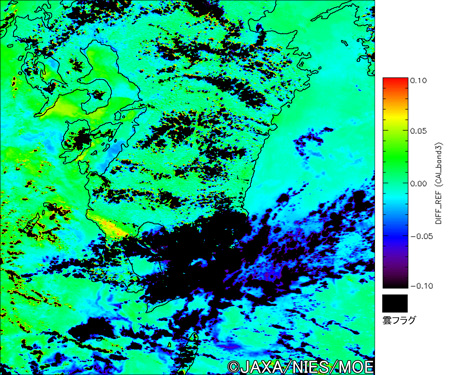

図3は、両日のTANSO-CAI観測バンド3(波長870 nm)で観測した近赤外反射率の差分(8月10日の反射率−8月19日の反射率)を取り、降灰の様子を示したものです。特に、植物は光の反射率が強いため、灰が降るとその反射率が減ってみえます。雲が観測された箇所については、雲マスク処理を施しています。降灰により地表面の反射率が下がったため、薩摩川内市付近において,反射率の差分(カラーバーの色で水色より大きい赤から黄色に変化)が大きくなっている様子が見て取れます。

図3 CAIバンド3反射率差分画像(差分=2013/08/10の反射率−2013/08/19の反射率)

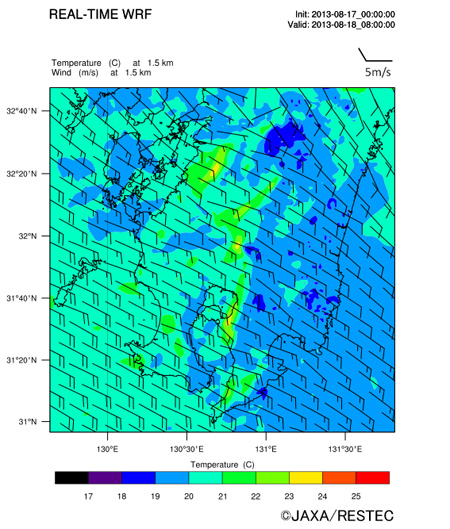

噴火直後の気象場について、気象シミュレーションモデルWRF(Weather Research and Forecast)で計算した結果を示します。初期値は、米国環境予測センター(NCEP)客観解析データ(NCEP Global Tropospheric final analyses)を用いて行いました。ここでは、2013年8月18日17時の気象場について、高度1500 m(図4)の気温、および風向風速を示します。 図4 高度1500 mの気象場

噴火直後、桜島の地表付近では5 m/s程度、上空1500 mでは10数m/sの南東の風が吹いていました。またその後も、桜島上空では東〜南東よりの風が続いており、この風により上空に舞い上がった灰が北西方向に流されたと考えられます。 なお、例年8〜9月の夏場にかけて、桜島上空(850hPa)では南東の風が卓越する気象場となっています(参照3)。 図5 噴火前後の桜島

図5に、Landsat8号が観測した桜島周辺の噴火前(4月13日)と噴火後(8月19日)のトゥルーカラー画像(分解能15 m)のアニメーションで表示しています。噴火後の画像は、噴火から約18時間後の19日午前10時24分に観測された画像で、噴煙が西に流れ、広がっている様子がよく分かります。また降灰により、鹿児島市周辺において、建物や道路などの人工構造物、周辺の林野などの境界線が不明瞭になっている様子がよく分かります。これは通常の10倍の15万トンともいわれる、火山灰の降灰によって表面が灰色に変化しているためと見られます。 これらの画像は、2013年2月に打ち上げられた米航空宇宙局(NASA)の地球観測衛星ランドサット8号が、高度約700キロから撮影した、多重スペクトル画像を高分解能の白黒画像によって高分解能のパンシャープン画像にしたもので、詳細な都市部の変化が読み取れ、地域規模の状況把握が可能となり、降灰分布による被害状況の把握や被災地の復旧活動に役立つ情報として利用できます。 参照サイト

観測画像について

TANSO-CAIは、温室効果ガス測定の誤差要因となる雲やエアロソルの観測を行い、温室効果ガスの観測精度を向上します。

図5は、米国地質調査所の画像検索サイト USGS Global Visualization Viewerから無料でダウンロードしたデータを用いました。 関連サイト |