地球が見える 2011年

台風が過ぎ去った後 −低下する海面温度−

図1 台風6号(マーゴン)の動きと海面温度(2011年7月11日から25日まで)

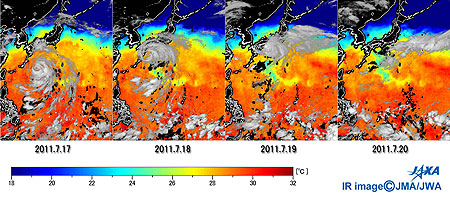

NASAの地球観測衛星Aquaには我が国が開発した改良型高性能マイクロ波放射計AMSR-Eが搭載されています。図1はAMSR-Eのデータを解析して得られた2011年7月11日から25日までの日本周辺の海面温度(3日間の平均海面温度)です。赤で示す海域は30℃近くの高温で、青い海域は20℃以下です。南側の海面温度が高く、北側が低いことが明瞭に見て取れます。なお、陸地と雨のため、海面温度が観測できなかったところは黒く表されています。 台風6号は、7月12日の夕方頃に南鳥島近海で発生しました。穏やかに発達しながらゆっくりと西に進み、16日深夜を過ぎてから急速に発達を始めると同時に進路を北に向けました。18日から20日にかけて、勢力が衰えることなく九州、四国を襲い、九州から四国、紀伊半島にかけての太平洋岸に激しい雨を降らせました。 図2 台風の通過後に現れた海面温度が低下した海域

台風通過後の海面温度の低下マイクロ波放射計は、雲がかかっていても海面温度分布がわかります。図2は台風が九州から四国、紀伊半島沖を通過した17日から20日の海面温度です。台風の通過後、その経路に沿った広い海域の海面温度が低下していることがわかります。これは、台風の反時計回りの風が海面下の冷たい水を引っ張り上げる(湧昇と呼ばれる現象)ためと、強い風が海面下の冷たい水と海面の暖かい水をかき混ぜるため、と考えられています。今回の大型台風の場合、温度の低下は3〜4℃ほどにもなっています。

台風の名前平成12年(2000)から、北太平洋または南シナ海で発生する台風には、台風委員会(日本をはじめ14カ国等が加盟)が固有の名前をつけることになりました。名前は加盟各国が10の名前を提案し、合計140の名前を順番につけていきます。一巡するとまた元に戻って再び同じ名前が使われますが、大きな災害をもたらした台風などは,以後の台風にその名前を使わない様に変更することがあります。なお、マーゴン(Ma-on)は香港から提案されたもので、山の名前(馬の鞍の意味)です。 観測画像について

|