地球が見える 2011年

南米、パタゴニアの巨大氷河が大きく後退(その4)

|

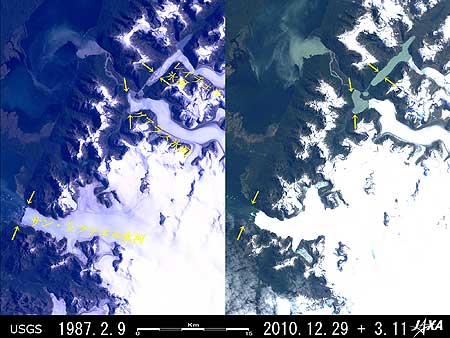

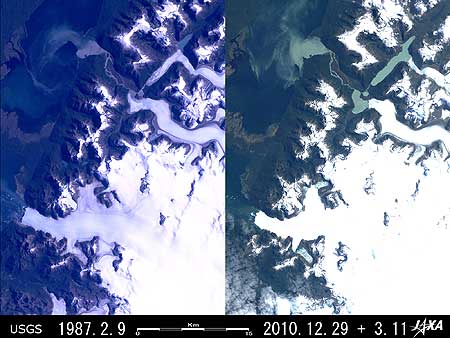

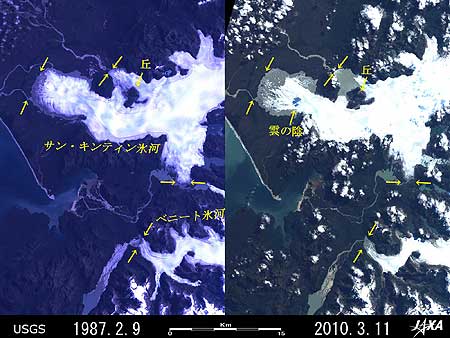

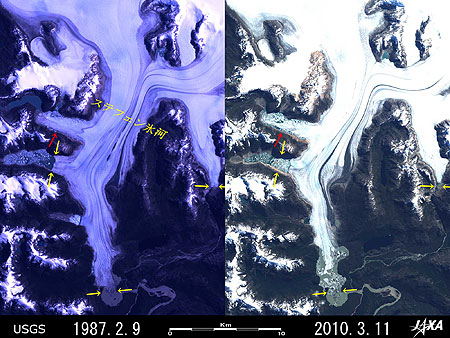

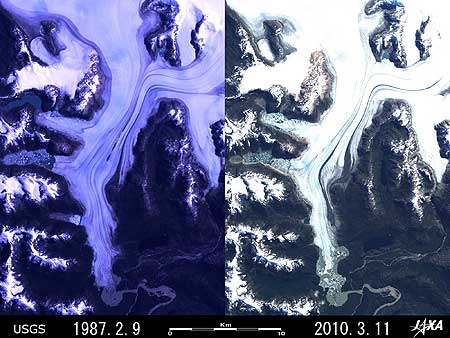

図1 レイチェル氷河、グアラス氷河及びサン・ラファエル氷河の後退

図1はチリ南部の北パタゴニア氷原から北西ないし西に流れ出るレイチェル氷河、グアラス氷河及びサン・ラファエル氷河を示しています。左は1987年に米国のランドサット5号が観測した画像で、右は2010年に日本の陸域観測技術衛星「だいち」が捉えた画像です。黄色の矢印は1987年の各氷河の末端の位置を示しています。

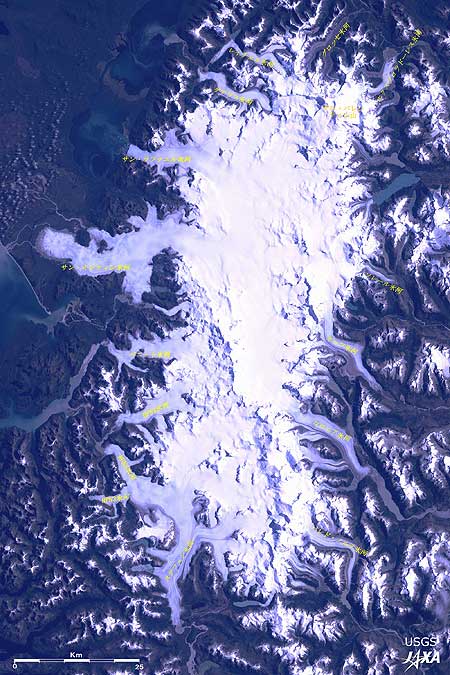

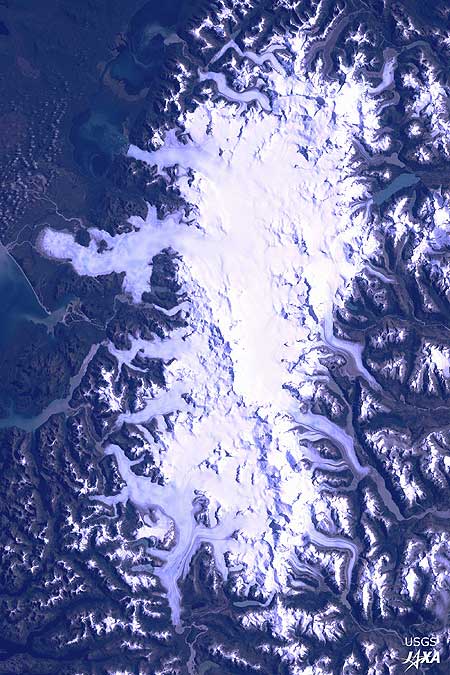

図2 北パタゴニア氷原の広域図

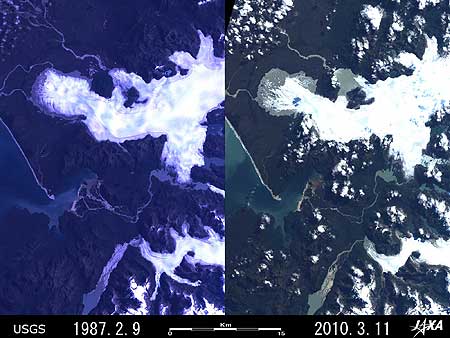

(Google Earthで見る北パタゴニア氷原 (kmz形式、9.31MB高解像度版)) 図2は1987年2月にランドサット5号が観測した北パタゴニア氷原の広域図です。北パタゴニア氷原は南米チリの南緯47°西経73°30分付近にあり、東西40〜45 km、南北100 kmにわたって広がっており、ここでは白ないし薄紫色に見えています。この氷原からは数多くの氷河が流れ出ていて、図1の3つの氷河は、北パタゴニア氷原の北西部に位置しています。その南にはひと際大きなサン・キンティン氷河が見えています。この氷河は北パタゴニア氷原で最大の氷河で、幅3.2〜5.6 km、源流部からの長さ50 kmに及び、その姿は巨大なサンショウウオのようにも見えます。その南には、ベニート氷河、3つの氷河HPN1〜3 (HPNはスペイン語の北パタゴニア氷原の意)、そして最南端にステフェン氷河が見えています。 氷河の末端が前進したり後退したりする消長は、地球温暖化の指標の一つとなっています。しかし、パタゴニアの氷河を長く研究してきた成瀬廉二博士によると、パタゴニアの大氷河の末端部分はすべてフィヨルド(海水)または湖(真水)に流れ出ているので、何らかの原因で氷河末端の氷の崩壊が続いたり、大氷塊が割れて氷山が形成されたりすると、その氷河は後退したと観測されるため、このような氷河の変動は気候変動とは直接は関係がない、と考えられるとのことです。 図3 サン・キンティン氷河及びベニート氷河の後退

図3は北パタゴニア氷原の西部に位置する、サン・キンティン氷河及びベニート氷河の下流部を示しています。1987年の画像と2010年の画像を比べると、サン・キンティン氷河の本流の末端は形が崩れ、23年間で1.5〜2.8 km(平均すると65〜122 m/年)後退し、北側の支流の末端は2.3〜3.8 km(平均100〜165 m/年)も後退して、いずれも湖の水面が大きく増えたことが分かります。一方、南側の支流では500〜780 m(平均22〜34 m/年)後退し、痩せ細ったことが分かります。 図4 HPN1〜3氷河の後退

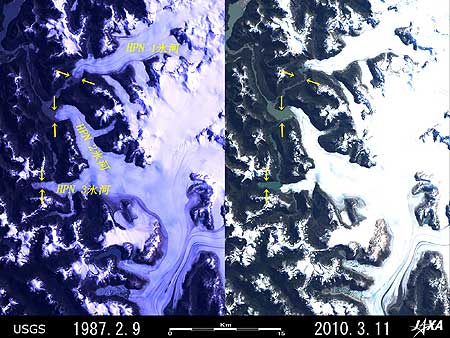

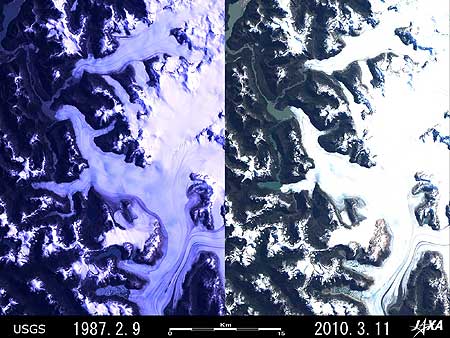

図4は北パタゴニア氷原の南西部に位置するHPN1〜3氷河を示しています。HPN1氷河の末端は23年間で、約1.6 km後退し、HPN2氷河は約1.3 km、HPN3氷河は約1.8 km後退したことが分かります。後退速度の平均値はそれぞれ70 m/年、57 m/年、78 m/年と求まります。 図5 ステフェン氷河の後退

図5は北パタゴニア氷原の最南端に位置するステフェン氷河を示しています。図の左上の赤い矢印のところを比べると、支氷河の姿が大きく崩れ、2010年の画像では無数のクレバスや氷河湖に浮かぶ氷山のために末端の位置を的確に特定できないことが分かります。 黄色い矢印を付けた支氷河の末端を左上から反時計回りに見ていくと、それぞれ23年間で約870 m、約2.1 km(本流)、約280 m(東側の支流)後退したことが分かります。下記の参考文献によると、1990/91−1993/94の3年間に本流の末端は1,000 m、東側の支流の末端は210 m後退したとの記述があるので、残りの20年間でそれぞれ約1.1 km、約70 m後退したことになります。 監修:NPO法人 氷河・雪氷圏環境研究舎(成瀬廉二代表) 参考文献:Wada, Y. and Aniya,M.(1995):Glacier variations in the Northern Patagonia lcefield between 1990/91 and 1993/94,Bulletin of Glacier Research 13, 111-119.観測画像について

AVNIR-2は、4つのバンドで地上を観測します。各図ではいずれも可視域のバンド3 (610〜690ナノメートル)、バンド2 (520〜600ナノメートル)とバンド1 (420〜500ナノメートル)を赤、緑、青に割り当ててカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと同じ色合いとなり、雪や雲は白く、氷河は白ないし薄茶色に、露出した岩や土砂は茶色っぽく、枯れ草は焦げ茶色に見えます。 より広い範囲を表現するため、図1、図3、図4では地上分解能を30 mに、図5では20 mに、それぞれ間引いています。 (図1の左側、図2、図3〜5の左側。図をクリックすると2段階で拡大します)

ここでは米国地質調査所の画像検索サイト USGS Global Visualization Viewerから無料でダウンロードしたデータを用いました。 |