|

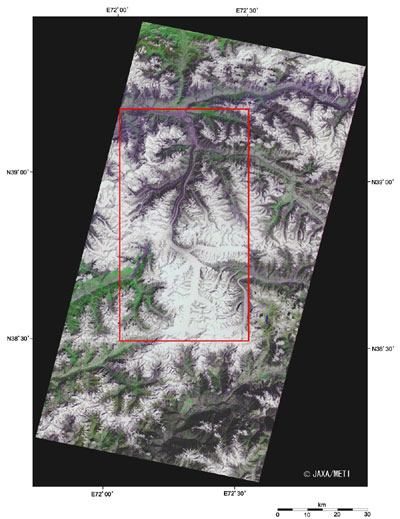

| 図1 フェドチェンコ氷河 |

タジキスタン東部のパミール高原は世界の屋根と言われ、多くの氷河があります。その中でも最大のフェドチェンコ氷河は、全長約77 km、幅1,700〜3,100 m、面積約992 km2、氷の厚さ500 m以上で、極域以外では世界最大級の氷河です。

この氷河は、レボリューツィヤ峰(革命峰、標高6,974 m)の北西斜面 (標高6,200 m)から北に向かって流れ出し、途中でいくつかの支氷河からの氷を束ねつつ、1日約67 cmの速度で流れ、キルギスタンとの国境近くの標高 2,900 m地点で末端に達します。ここでその融水は、バランドキーク川に注ぎ、中央アジアの大河アムダリア川に合流して、やがてアラル海に注ぎます。

氷河の名前はロシアの探検家アレクセイ・フェドチェンコ(1844〜1873)にちなむものですが、氷河が発見されたのは、彼の死後の1878 年のことです。

|

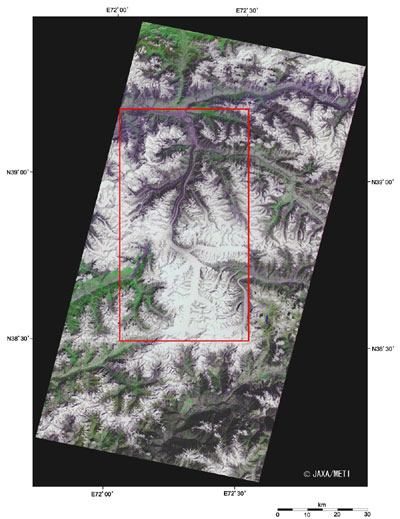

図2 拡大図

(Google Earthで見るフェドチェンコ氷河 (kmz形式、8.72MB、低解像度版)) |

図2中央で南北に延びるフェドチェンコ氷河は南側(上流側)が白く、北側(下流側)が濃い紫色に見えます。標高の高い谷の部分は雪と氷で覆われているため太陽光の反射が強く真っ白に見えますが、標高が低いところでは、氷河が流れるに従って表面は岩屑で覆われるようになり、反射が弱くなって濃い紫色に見えています。

パミール高原には西部にフェドチェンコ氷河観測所(標高4,156 m、北緯38.83 °、東経72.22 °)、東部(図の範囲外)にマルガブ気象観測所(標高3,576 m、北緯38.17 °、東経73.97 °)があり、中央アジアの気候変動や環境解析に貴重な情報をもたらしています。

近年、フェドチェンコ氷河を初めパミールの多くの氷河が縮小していることから、地元では水資源への影響を心配しています。

観測画像について:

(図1及び図2)

| 観測衛星: |

地球資源衛星1号「ふよう1号」(JERS-1) |

| 観測センサ: |

可視近赤外放射計 (VNIR) |

| 観測日時: |

1993年8月20日 |

| 地上分解能 |

18.3 m×24.2 m |

| 地図投影法: |

UTM (ユニバーサル横メルカトール) |

|

可視域の630〜690ナノメートル、近赤外域の760〜860ナノメートル、可視域の520〜600ナノメートルの各バンドに赤、緑、青色を割り当てているので、肉眼で見た色にほぼ近い色付けですが、植生の緑色がやや強調され、雪や氷が紫色がかって見える合成画像です。雪や氷は白または薄紫色に、森林は濃い緑色に、草地は黄緑色に、氷河湖は濃い紫色に見えます。黒はデータがないことを示しています。

|

|

|

|