画像ライブラリー

陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)搭載光学センサによるハイチ地震にともなう緊急観測(2)

2010年1月13日(水)午前6時53分頃(日本時間,以下同じ)に中米のハイチでマグニチュード(M)7.0、震源の深さ約10kmの大地震が発生し、大きな被害が出ています。宇宙航空研究開発機構(以下, JAXA)では1月24日(日)午前0時31分頃(日本時間)に陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)搭載のパンクロマチック立体視センサ(プリズム)と高性能可視近赤外放射計2型(アブニール・ツー)による緊急観測を実施しました。

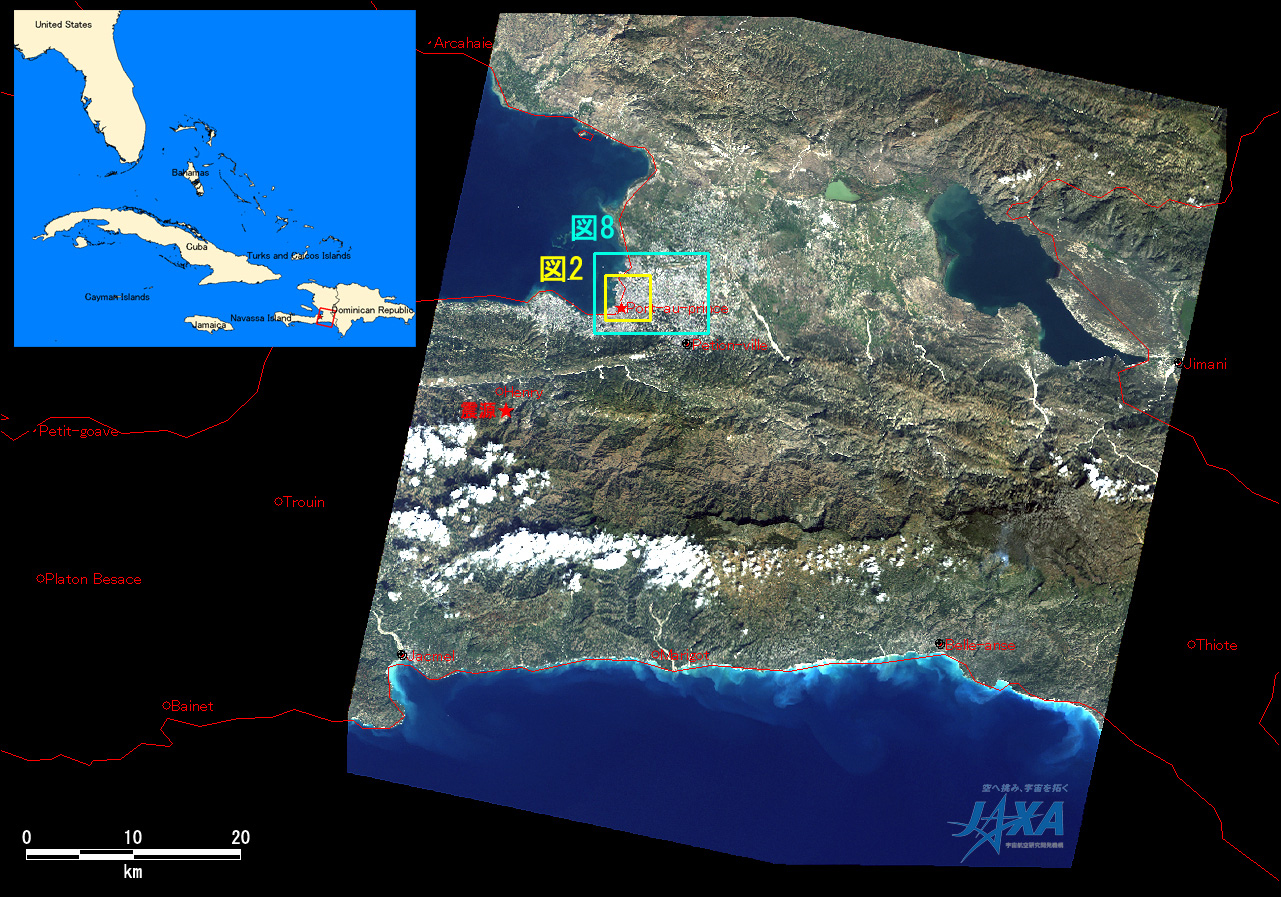

図1は1月24日に観測したアブニール・ツーの全体画像です。白く見えるのは雲ですが、ハイチの首都ポルトープランスは雲もなく良好な画像を取得することができました。プリズムは衛星直下を撮影する直下視と、斜め後ろを撮影する後方視の二方向視同時観測モード(OB2)で観測されました。黄色枠および水色枠は拡大画像の場所を示します。

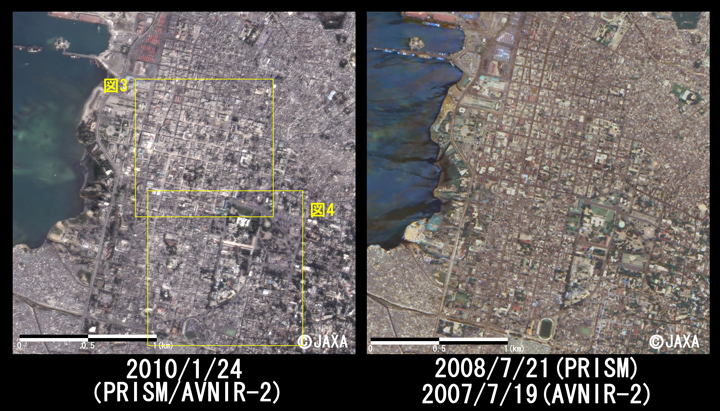

図2はプリズムとアブニール・ツーから作成されたパンシャープン画像*によるポルトープランス市中心部の約2.5km四方を拡大した画像で、左は2010年1月24日、右は地震前の2007年7月19日(アブニール・ツー)と2008年7月21日(プリズム)に観測されたものです。右と左の画像では、観測された時期や年が異なるため全体の色調は違って見えています。両画像を比較して、特に大きな違いのあった場所を図3,4に示します。

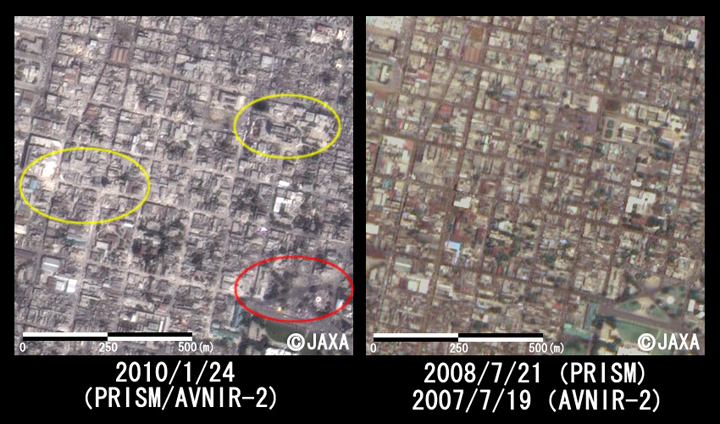

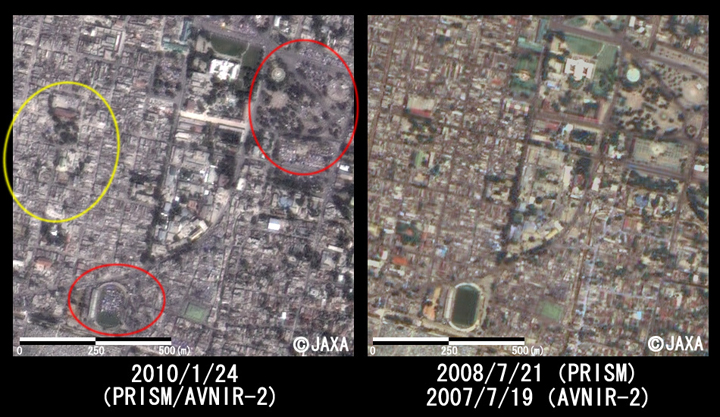

図3, 4はそれぞれ大統領宮殿、大聖堂付近の約1km四方を拡大したものです。図3において黄色丸で示した付近は、地震前後の画像を比較すると建物の様子が明らかに異なることから倒壊等の様子を捉えていると考えられます。また、赤色丸で示した広場では人々が避難していると考えられます。

図5、図6は図3、図4の地震前後の画像をアニメーション表示したもので、約1秒間隔で地震前と地震後の画像が切り替わります。図5、図6を見ると、図3、4で示した被害が発生していると考えられる箇所がより明確に分かります。

図5: ハイチ大聖堂付近の拡大画像のアニメーション

(約1秒間隔で地震前と地震後の画像が切り替わります)

図6: ハイチ大統領宮殿付近の拡大画像のアニメーション

(約1秒間隔で地震前と地震後の画像が切り替わります)

プリズムの直下視と後方視が重なる約35km幅の領域では、二つの画像から立体視の原理を用いて地形(標高)を算出することができます。算出される地形データは数値地表モデル(DSM)と呼ばれます。図7はプリズムによる数値地表モデルと図2で示したパンシャープン画像を重ね合わせ鳥瞰図表示した画像です。

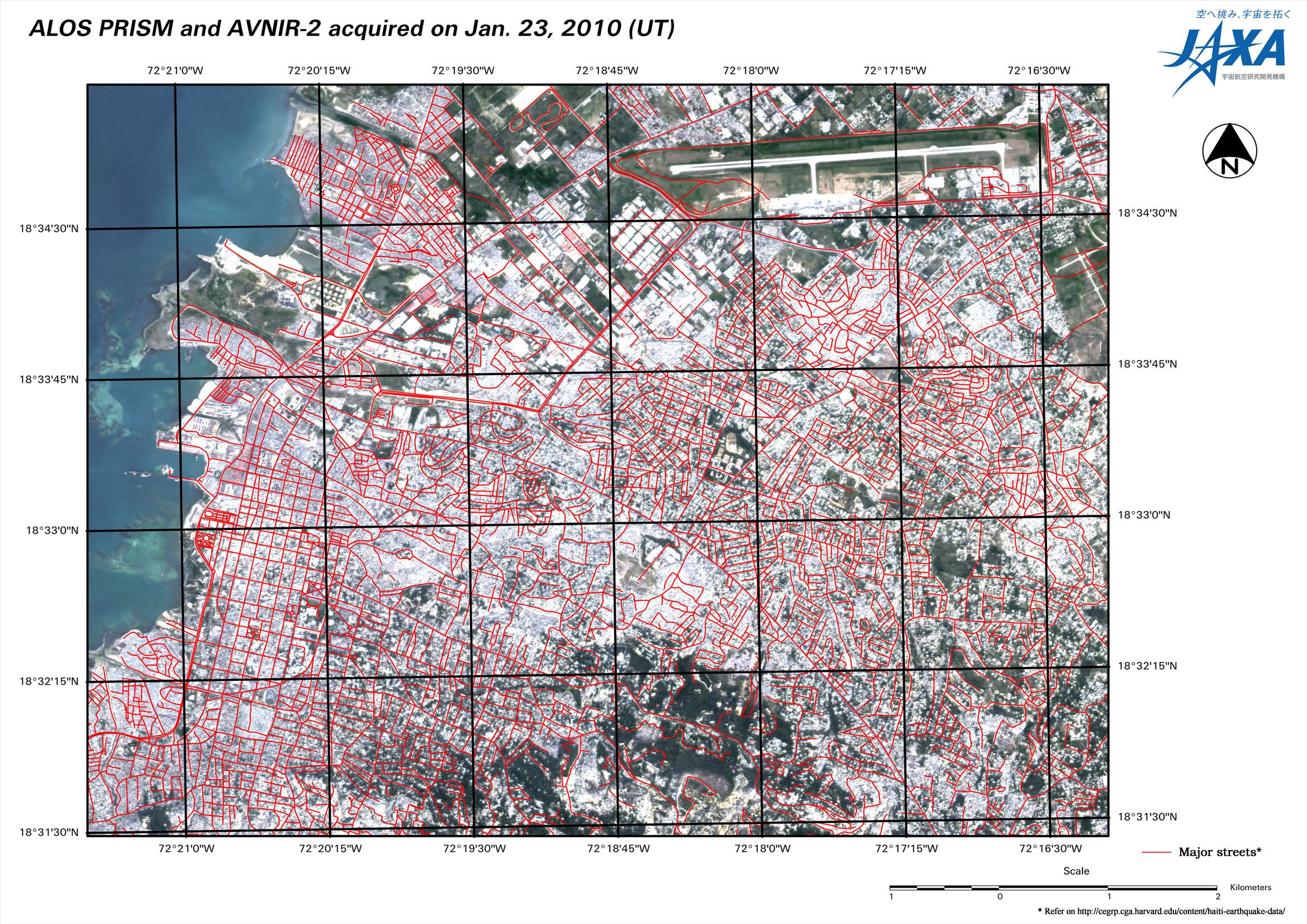

図8はパンシャープン画像と既存の道路網から作成したポルトープランス市の地図です。背景に2010年1月24日観測のPRISM/AVNIR-2によるパンシャープン画像を用いることで地震後の現地の様子を含めた地図として利用可能で、今後の救援・復興活動にも活用できると考えられます。なお、ここで用いた既存の道路網は "Earthquake Geospatial Research Portal" の "Haiti Earthquake Data" (http://cegrp.cga.harvard.edu/content/haiti-earthquake-data/)からお借りしました。

取得された画像は、国際災害チャータを通じて関係機関へ提供されました。

JAXAでは今後も当該地域を継続して観測する予定です。

* プリズムとアブニール・ツーによるパンシャープン画像とは、2.5mのものが識別できる能力(地上分解能)を持つプリズムと、地上分解能10mですがカラー情報を持つアブニール・ツーを用いて、擬似的に地上分解能2.5mのカラー画像にしたものです。

取得された画像は、国際災害チャータを通じて関係機関へ提供されました。

JAXAでは今後も当該地域を継続して観測する予定です。

関連情報

2010/1/14: 「AVNIR-2によるハイチ地震にともなう緊急観測」

2010/1/15: 「PALSARによるハイチ地震にともなう緊急観測(1)」

2010/1/19: 「PALSARによるハイチ地震にともなう緊急観測(2)」

JAXA EORC