地球が見える 2005年

8,000m峰と氷河群(その3):ヒマラヤ、ダウラギリ

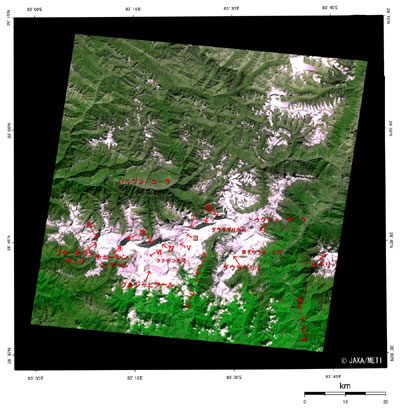

図は地球資源衛星1号(JERS-1)に搭載された光学センサが捉えたヒマラヤ山脈の8,000m峰の一つダウラギリI(標高8,167 m)を含む山々です。図右にアンナプルナ山群の一つニルギリ(標高7,061 m)、図中央下にダウラギリ山群が見えています。白ないし薄紫色に見えるのは、雪や氷に覆われた山岳地帯で、急峻な山々は頂上や尾根の左上に自らの陰を伴っています。これは右下の方から太陽光が当たっているためです。図の範囲はネパール領内で、中国との国境線は図のすぐ上の外側を通っています。図の上端付近は茶色っぽい黄緑色や薄紫色に見えていて、チベットに続く、植生のまばらな乾燥地帯です。一方、図の下端付近は鮮やかな濃い緑色に見えており、豊かな森林地帯になっています。

図中央下のダウラギリIを中心として、北東にはトゥクチェ・ピーク(標高6,920 m)が、北西には、ダウラギリII(標高7,751 m) 、ダウラギリIII(標高7,715 m) 、ダウラギリV(標高7,618 m) 、ダウラギリIV(標高7,661 m) 、ダウラギリVI(標高7,268 m) 、グルジャ・ヒマール (標高7,193 m) 、チューレン・ヒマール(標高7,371 m) 、プタ・ヒウンチュリ(標高7, 246 m)などの7,000 m級の山々が見えています。

ダウラギリ山群の谷のうち、標高の高いところには氷河が見られます。また、図右上には鯨の背骨のように並んだ氷河群と、紫色に見える小さな氷河湖を伴う2つの幅広い氷河が見えています。スケールバーを参考にして面積を求めると、上の方の氷河は約13平方km、下の方の氷河は約8平方kmあることが分かります。

なお、下記の参考文献によると、「ダウラギリ」とはサンスクリット語の「ダヴァラギリ」に基づいており、「ダヴァラ」は「白い」を、「ギリ」は「山」を意味するとのことです。

氷河の消長は地球温暖化の指標の一つと言われていますが、ヒマラヤ、チベットなどの比較的低緯度で、標高の高いところでは地球温暖化の影響を受け易いという報告があります。氷河が後退・縮小すると氷河湖が決壊して下流域に洪水をもたらしたり、海面上昇につながったりするので、注意深く観測を続ける必要があります。

観測画像について:

| 観測衛星: |

地球資源衛星1号「ふよう1号」(JERS-1) |

| 観測センサ: |

可視近赤外放射計(VNIR) |

| 観測日時: |

1993年10月22日午前5時18分頃(世界標準時) |

| 地上分解能: |

18.3 m×24.2 m |

| 地図投影法: |

UTM(ユニバーサル横メルカトール) |

近赤外域の0.76〜0.86µm、可視域の0.63〜0.69µm、 0.52〜0.60µmの各バンドに緑、赤、青色を割り当てているので、肉眼で見た色にほぼ近い色付けですが、植生の緑色がやや強調され、雪や氷が紫色がかって見える合成画像です。雪や氷は白または薄紫色に、森林は濃い緑色に、草地は黄緑色に、氷河湖は濃い紫色に見えます。 黒はデータがないことを示しています。

|

|

|

|