地球が見える 2004年

西表島のマングローブ林を合成開口レーダで見る

図1は、航空機搭載合成開口レーダ Pi-SAR(*1) のうち L バンド合成開口レーダで見た、西表島(いりおもてじま)西部の画像です。この画像は、 Pi-SAR を搭載した航空機が図2のように飛行しながら、アンテナから電波を左斜め下に発射し、地表面で反射した電波のうちアンテナ方向に戻ってくる成分を同じアンテナでとらえて記録し、画像化したものです。画像の中で、黒く見えているところは水面や山の陰、緑がかった陰影のついている所は樹木の生えている山間部、ややピンクがかった場所はマングローブのある場所です。

マングローブ林は、単に森と海が共存している場所というだけでなく、そこでは豊かな生命活動が繰り広げられています。マングローブの枯葉等と、水と空気を合わせることで、栄養分に富んだ土や水が作られます。そして、それを目当てに、多くの稚魚やカニ、エビなどが集まってきます。タコの足のような根を持つヤエヤマヒルギや、人の膝を折り曲げたような根を持つオヒルギなどで作られる海中ジャングルは、稚魚が大きな魚から身を隠すには最適な環境です。そして、この豊富な稚魚やカニなどを目当てに、近隣の鳥だけではなく、旅鳥たちも集まってきます。東南アジアからシベリアまで 7,000-10,000 万 km も旅をするシギやチドリなどの渡り鳥たちにとって、マングローブ林や干潟は、重要な安息の地となります。

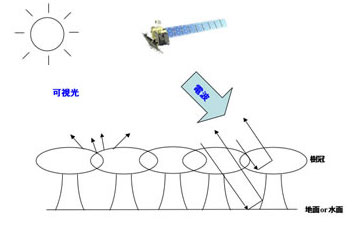

地表面で反射された太陽光を観測する可視光センサ ( 波長:数百ナノメートル ) で森林を見た場合、森林表面での反射光を見ることになり、木の葉の部分が見られます。それに対して L バンド合成開口レーダの電波 ( 波長: 23.6cm) で見た場合、波長が長いために樹冠部をある程度透過して、図4のように樹冠内部や、地面と木からの反射などが観測されます。図1で、仲良川やヒドリ川のようななめらかな水面では、電波はアンテナ方向に戻る成分が小さくなるため非常に暗く見える一方で、水域に生えるマングローブ林は他の領域と異なったピンク色を示しているのは、水面においてある特定の電波で強い反射が起こっているためです。 JAXA が来年、打ち上げる予定の陸域観測技術衛星 (ALOS) にも、 L バンド合成開口レーダ (PALSAR) が搭載されるため、上述のような特徴を用いて、マングローブ林だけでなく、森林・湿原の広がりやその変化を捉えようとする プロジェクト ( 京都・炭素観測計画 ) が計画されています。 (*1) Pi-SAR は、情報通信研究機構 (NICT) と宇宙航空研究開発機構 (JAXA) が 1997 年より共同で、開発/運用している航空機搭載合成開口レーダのことを言います。 Pi-SAR は、 NICT が担当している X バンド合成開口レーダと JAXA が担当している L バンド合成開口レーダから成り、いずれも多偏波で同時観測できる機能を持ちます。 Pi-SAR の詳細や他の観測画像については こちら をご覧ください。

Pi-SARで観測された4偏波のうち、HH偏波を赤、HV偏波を緑、VV偏波を青に割り当ててカラー合成をしています。偏波は電波の電界が振動している向きを表し、H偏波とは地面に対して水平方向に電界が振動している電波、V偏波とは垂直な方向に振動している電波のことです。例えば、HV偏波とはH偏波の電波をアンテナから送信し、地表面での散乱のためにV偏波になって返ってきた電波を受信することを指します。また、山間部で見られる陰影は、太陽光の照射と反射の様子を表しているのではなく、Pi-SARの電波があたっている山の斜面の角度や向きの違いを表しています。オリジナル画像の分解能は3m程度です。 関連サイト: −光学センサと合成開口レーダの画像からわかること− |