1997/98年のエルニーニョの発達

| PRとTMIによる全球図での比較 | |

|

|

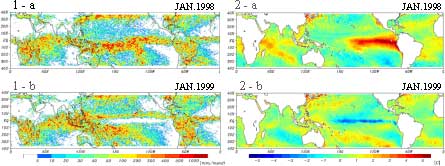

| 図は、PRによって観測された1998年1月(1-a)及び1999年1月(1-b)の、地上付近の月積算降水量の全球分布図です。また、図2-a 及び2-b はTMIによって観測された1998年1月と1999年1月の月平均偏差(気象庁による同じ月の海面水温気候値からの差)です。 1998年1月(図1-a と図2-a)には、エルニーニョ現象が続いていました。このため、平年に比べて、太平洋上の降雨の多い領域が西太平洋から中部太平洋に移動しています。熱帯収束帯(ITCZ)がエルニーニョの影響で、図1-a ではほぼ赤道上に位置し、南太平洋上の雨の多い領域も通常より東側にシフトしています。図2-b では、通常海面水温の低い南米ペルー沖にいたる中東部赤道太平洋で平年より非常に海面水温が高くなっており、逆に西部赤道太平洋では平年よりも下がっていました。 一方、図1-b と図2-b はエルニーニョが終息した後の、1999年の分布です。図1-b では中部赤道太平洋上での降水量が少なく、熱帯収束帯が通常の位置に見られます。また、インドネシア周辺で降水が多く、対流活動の中心位置も通常の位置に戻っていることがわかります。図2-b では、図1-b で降水量の少なかった中部赤道太平洋上では平年よりも海面水温が低い領域が広がっており、エルニーニョ現象が終息し、逆の現象であるラニーニャの状態になっていることを示しています。 このように、エルニーニョやラニーニャによって、熱帯での対流活動に伴う降水域が移動することは、世界の気象に大きな影響を及ぼします。 |

| 全球海面水温の変化 | |

| これはTRMMマイクロ波観測装置(TMI)によって推定された、1998年から1999年の海面水温の変化をあらわす全球図です。 |

- 1997/98年のエルニーニョの発達

- 2002年のエルニーニョの発達