2002年のエルニーニョの発達 |

| 前回のエルニーニョ現象(1997-98)は、観測史上最大の規模であったため、中部から東部の熱帯太平洋の広範囲で海面水温が4〜5度上昇しました。今回は比較的規模が小さく、また海面水温偏差のピークが中部に位置するなどの特徴が見られます。 |

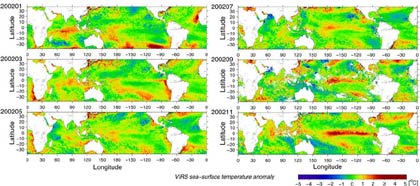

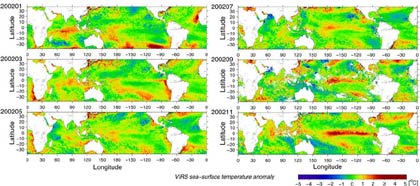

| 月平均の海面水温の平年値からの偏差 |

|

| この図はTRMMの可視赤外観測装置(VIRS)から推定された、月平均の海面水温の平年値からの偏差です。2002年のはじめ頃から、平年よりも水温の高い領域が徐々に西部熱帯太平洋から東側にシフトしていきました。11月にはペルー沖までの中・東部赤道太平洋上に平年よりも海面水温が2-3度高い領域が広がり、エルニーニョの状態となりました。 |

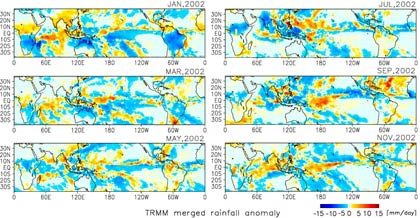

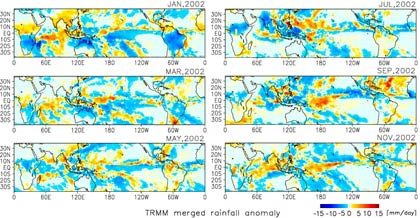

| 月平均降水量の平年値からの偏差 |

|

| この図はTRMMと静止気象衛星および地上雨量計のデータを組み合わせた複合プロダクト(TRMM and Others Combined)による、月平均降水量の平年値からの偏差です。海面水温の変化に対応して降雨の分布が変化している様子がわかります。7月には日本の南で雨が平年よりも多く、台風が多く発生しました。また、9月には降雨の中心が中部熱帯太平洋に移動し、11月には熱帯収束帯(ITCZ)の位置が南側にシフトしています。 |

|

| |

- 1997/98年のエルニーニョの発達

- 2002年のエルニーニョの発達

|