- トップ

- 資料を読む

- 全球降水観測(GPM)によって観測された降水の気候値(10年間平均)

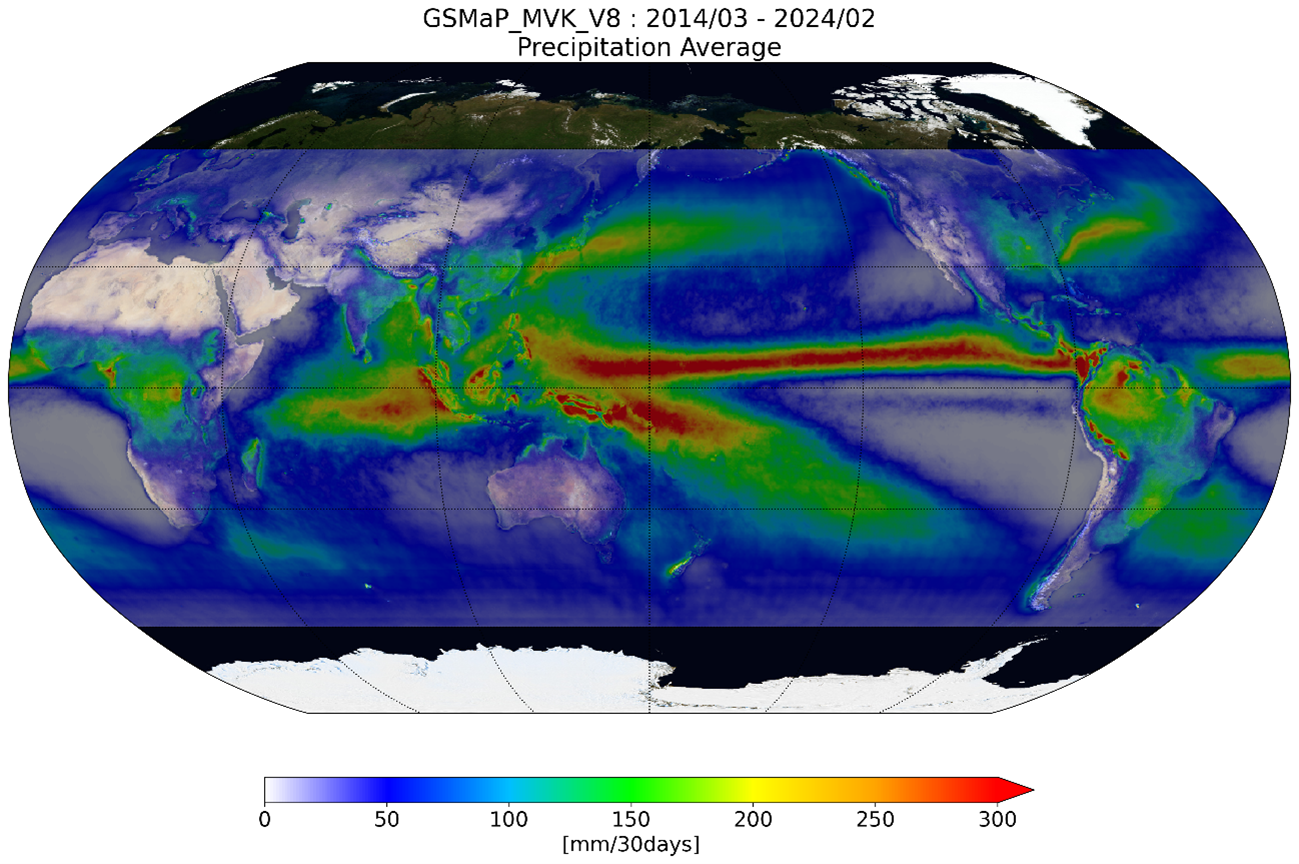

- GSMaPによる地表面降水分布の気候値

熱帯太平洋やインド洋ではすべての季節を通じて雨が多い特徴があります。これは太平洋と大西洋の赤道近く(北緯5~10度)で熱帯収束帯(ITCZ)と呼ばれる降水量の多い領域があり、熱帯南太平洋にも南太平洋収束帯(SPCZ)と呼ばれる降水量の多い領域があるためです。一方、緯度10度から20度の大陸西岸の海洋上では、亜熱帯高気圧が発達して降水が少ない傾向があります。また、赤道東部太平洋に、赤道湧昇の影響を受けた海面水温が低く、降水量が少ない領域があります。

大陸東岸の中緯度海洋上に降水量の大きい領域が見られます。これはストームトラックと呼ばれる移動性総観規模擾乱(高低気圧波)の活動が活発な領域で、特に冬半球で擾乱に伴って前線性の降水が観測されます。

大陸上ではアフリカ大陸や南アメリカ大陸の熱帯上で降水量が多く、アフリカ大陸北部のサハラ砂漠やアラビア半島では降水量が少ないことが分かります。

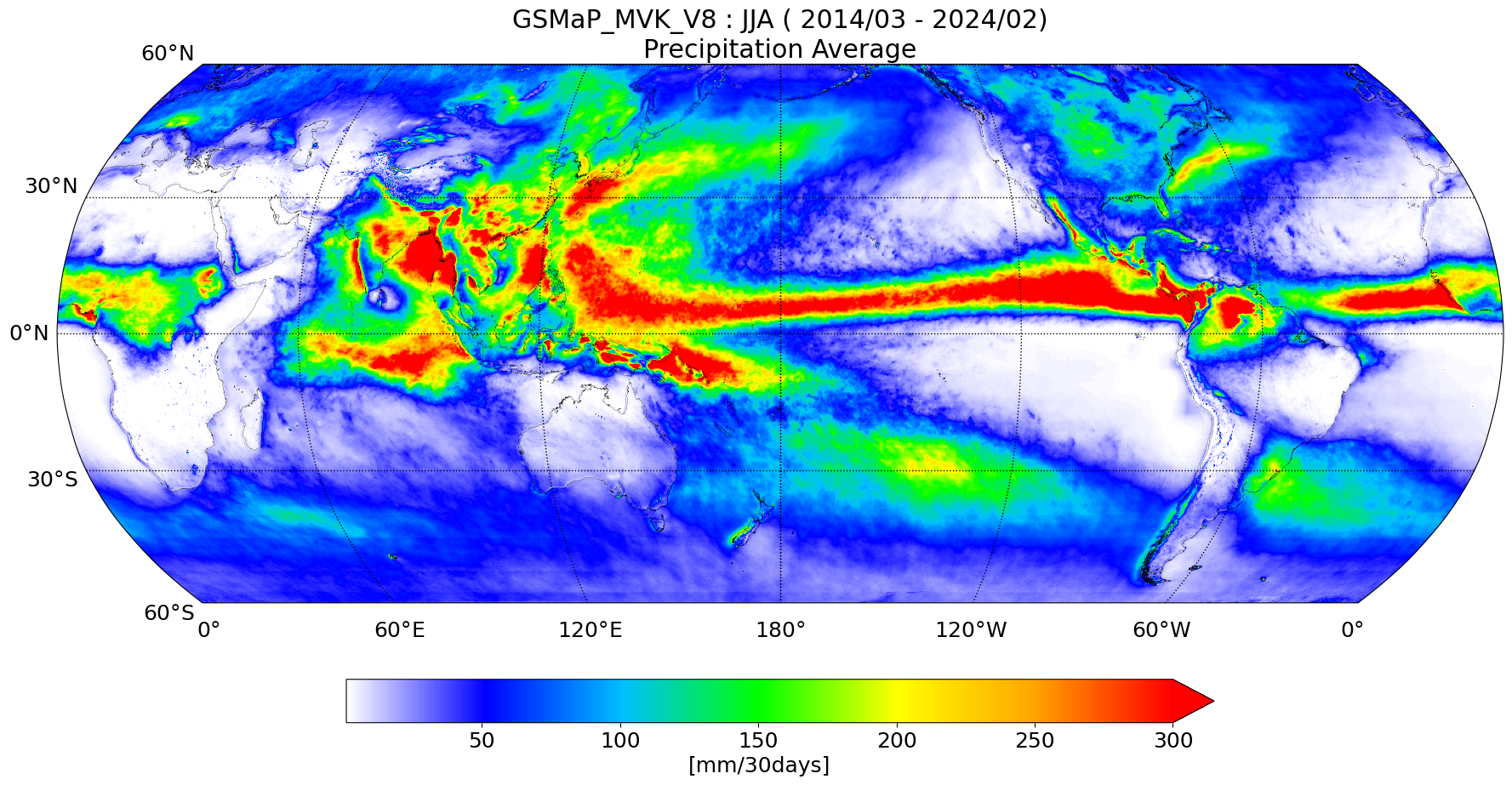

地表面降水分布を月毎に見てみると、季節によって降水量の位置や強さが変化していることがわかります。 熱帯収束帯(ITCZ)は北半球の夏(6~8月)に活発化しており、他方、南太平洋収束帯(SPCZ)は、南半球の夏(12~2月)に活発化して、雨域も南東方向に拡がっています。 さらに3~4月に東部太平洋上においてITCZが北半球だけでなく南半球にも分布している特徴があります。

亜熱帯~中緯度では、季節による降水の分布の違いがさらに大きくなります。 降水量は通常、夏半球で多く、北半球の夏季には、アジアモンスーンによって、インドから東南アジア、日本を含む東アジアにかけての広い範囲に降水が分布します。 特に、アジアモンスーンの風系の南西風により、インドシナ半島の西海岸や、インド亜大陸の西海岸に、顕著な多雨地域が集中しています。逆に、北半球の冬季には、これらの地域では雨が少ない傾向があります。 例えば、アフリカ大陸では、サハラ砂漠とその周辺は年間を通して雨はほとんど降りません。 他方、南緯10度以南の南半球では、季節による違いが大きく、夏季に雨が多く降ります。南米大陸でも同様であり、ブラジルの南部からアルゼンチンにかけての地域でも夏季に雨が多い傾向があります。

GSMaPは、GPM主衛星搭載のDPRで観測された3次元の降水立体情報をもとに、GPMマイクロ波放射計(GMI)およびGPM副衛星に搭載されているマイクロ波放射計、静止気象衛星に搭載されている赤外放射計の観測データから降水量を推定したプロダクトです。複数のマイクロ波放射計および赤外放射計を使用することで、全球の降水を1時間ごとに緯度経度0.1度格子で推定することができます。GSMaPでは全球の降水を一度に得られるため、豪雨や干ばつの監視、洪水予測、農業分野等に活用されています。