画像ギャラリー

「だいち2号」による小笠原諸島西之島の観測について

2019年12月5日頃から小笠原諸島西之島で溶岩流を伴う噴火が発生しています。 JAXAでは、気象庁などからの要請に基づき12月6日から 陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)搭載のLバンド合成開口レーダ「PALSAR-2」による西之島の緊急観測観測を行っています。

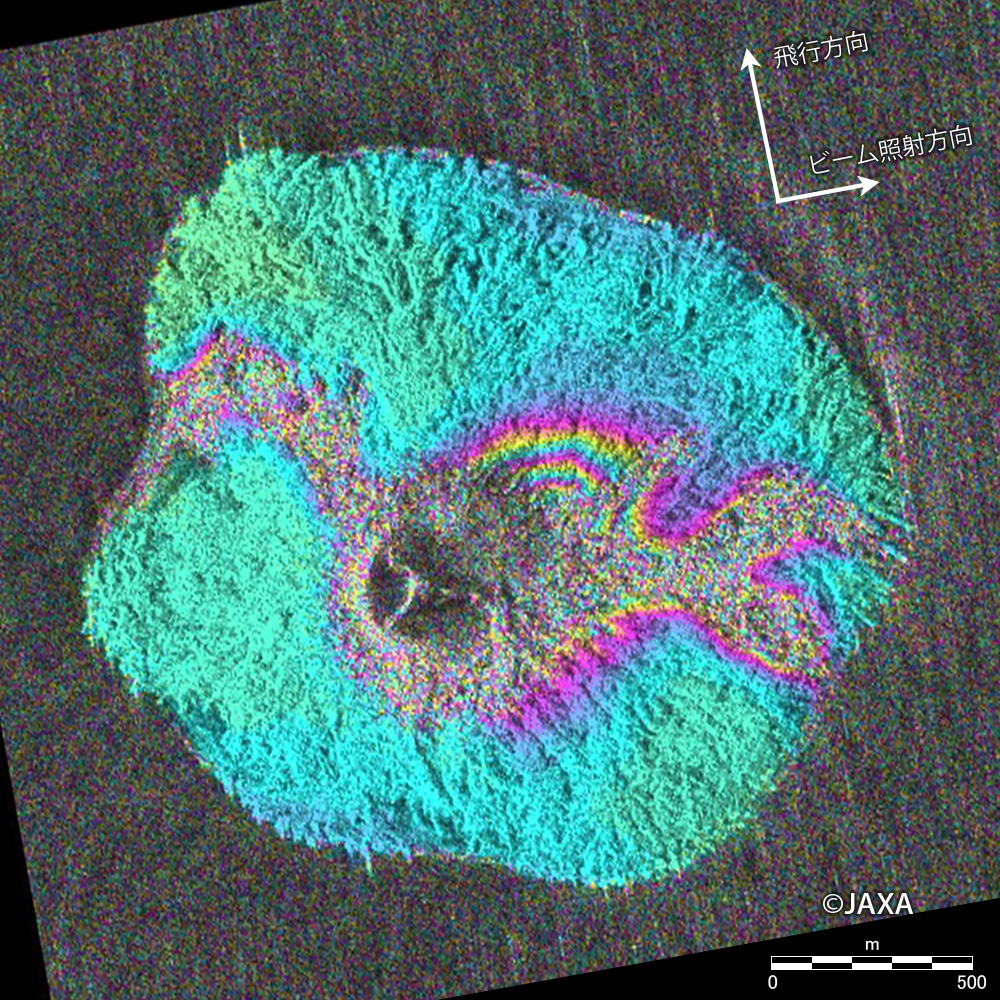

図1は、PALSAR-2の高分解能モード(3m分解能)で2019年11月17日(噴火前)と同年12月15日(噴火後)に 観測されたデータの干渉SAR解析によって得られた地表変動の様子です。 西之島の中央東側の領域において、少なくとも2サイクル以上の干渉縞(色の繰り返し)が見られ、 これは24 cm以上の変動(衛星から遠ざかる方向、東向きもしくは沈降)が起きていることを示しています。 その他の砂目模様のような場所は非干渉領域であり、2枚の画像間で地表面の様子が大きく変化していることを示しています。

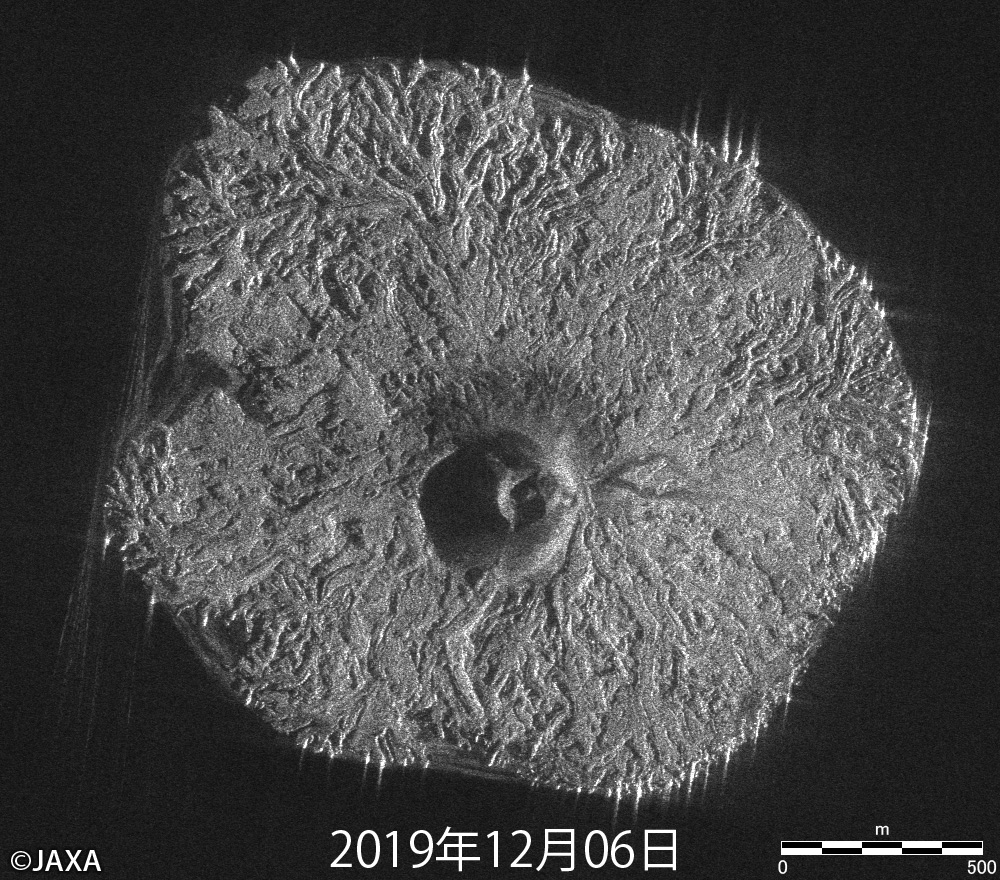

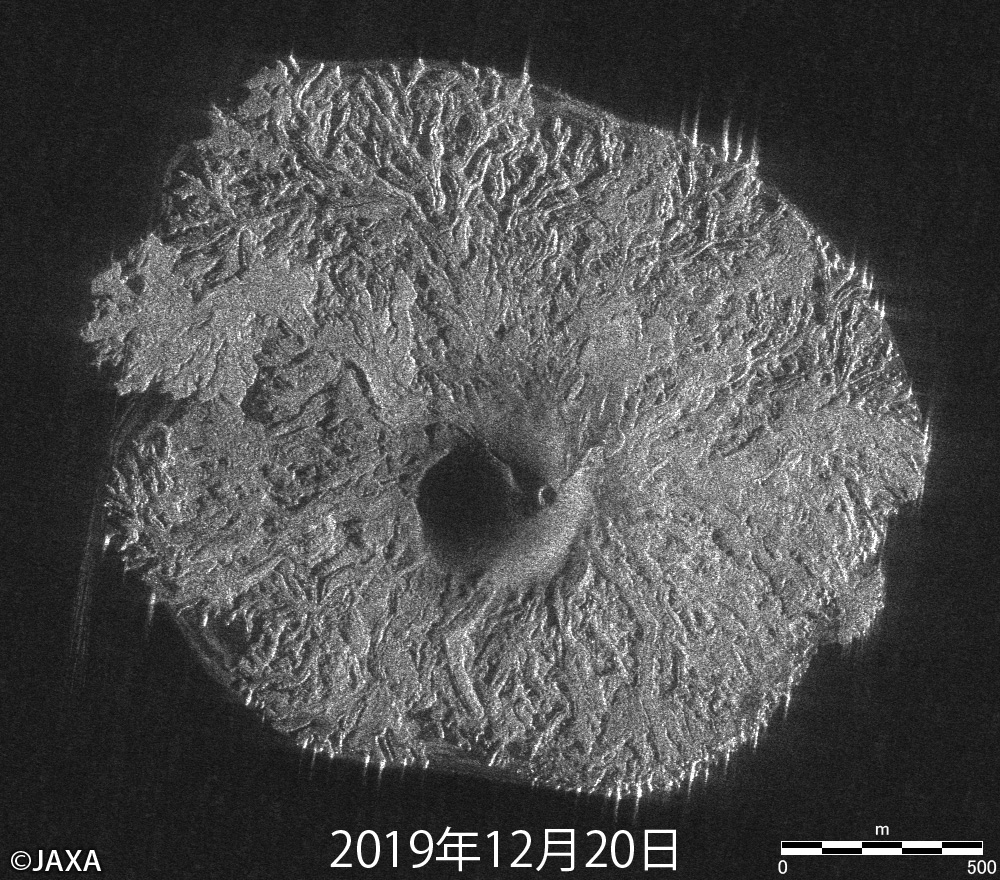

図2は、PALSAR-2のスポットライトモード(衛星進行方向の分解能を1mに向上したモード)で 2019年12月6日および同20日に観測された画像を比較したものです。 西之島の最近の地形変化として、火口から東西2方向に流れる溶岩により陸地が拡大している様子が捉えられています。

- 図1: PALSAR-2の2019年11月17日(噴火前)と12月15日(噴火後)の観測データによる地表変動。

- 拡大画像

-

- 図2:PALSAR-2の2019年12月6日と同20日の画像の比較

- マウス操作で画像中央に現れるスライダを左右に移動することで、画像を視覚的に比較することができます。

西之島は2013年11月の噴火で新島を形成し、溶岩流で旧島を飲み込み、島を拡大してきました。 JAXAでは2014年1月15日(*1)、2月4日(*2)に航空機搭載合成開口レーダ2(Pi-SAR-L2)による観測を実施、 2014年5月の「だいち2号」打上げ後は、初画像取得の一環として2014年6月20日に初めて西之島を観測しました(*3)。 その後も要請に応じて高分解能モードあるいはスポットライトモードによる観測を多数行い、 これまでの観測回数は2019年12月時点で200回以上に及びます。(表1)。

図3は、2014年から現在までの観測画像(一部)をアニメーションにしたものです。 噴火時期には陸地が拡大し、それ以外の時期には浸食により海岸線がやや縮小することを繰り返しながら島が成長しています。 また、画像中央付近の円錐形の火口も形状が絶えず変化しています。

- 図3: 2014年から2019年までの西之島の観測画像のアニメーション。

- 2014年1月の画像は航空機搭載合成開口レーダ「Pi-SAR-L2」、それ以外は「だいち2号」による観測画像。

- 表1: 「だいち2号」によるこれまでの西之島の観測回数(2014年6月~2019年12月)

-

スポットライトモード 高分解能モード(3m) 高分解能モード(6m) 合計 111 83 7 201

JAXAでは今後も要請に応じて西之島の観測を継続する予定です。