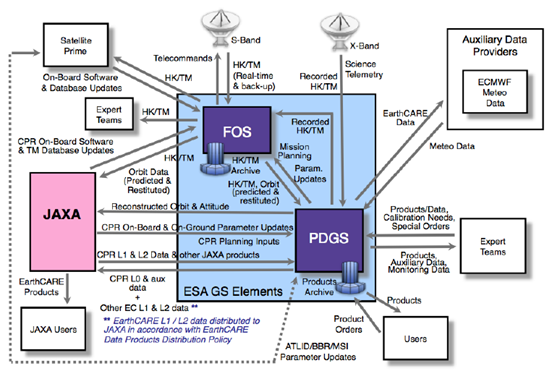

ESA、JAXA、及び関連機関を含むEarthCARE全体の地上システム概略図及びそのデータフローを図1に示します。

- トップ

- プロダクト概要

- システム概要とデータフロー

システム概要とデータフロー

EarthCARE衛星の運用は、ドイツにあるESAの欧州宇宙運用センター(ESOC)のFlight Operations Segment(FOS)により、KirunaのSバンド局を用いてコマンド送信・テレメトリ受信が行われます。CPR校正運用等のコマンド計画調整は、JAXAミッション運用系システム(MOS)経由で実施し、CPRのHKモニタ、トレンド評価についても、JAXA/MOSが実施します。

サイエンスデータ(MMFUにレコードされたもののみ、リアルタイムテレメは無し)の受信と、Recorded HKTMの受信はイタリアにあるESAの地球観測センター(ESRIN)のPayload Data ground Segment (PDGS)が担当し、KirunaとInuvik(カナダ)のXバンド局を用いて実施されます。EarthCARE用には1日約10パス確保し、連続する不可視パスも想定されます。可視パスが続くノミナルケース(全体の約6割)においては、直近周回分(約93分)のデータをダウンリンクし、L0データ・GPS軌道・姿勢データがESAから提供されるのはオンボードでの観測開始から2.6時間後になります。不可視パスが続きオンボードに記録データが溜まった状態(約837分)のワーストケースでは、観測開始から16時間後になります。Xバンド局で受信したデータはESA/PDGSから筑波宇宙センター(TKSC)にあるJAXA/MOSへ送信されます。データ処理・提供は、ESA/JAXA双方で実施し、JAXAはCPRのレベル1処理とCPR及び他センサを用いたレベル2処理を行い、EarthCARE標準プロダクトとしてユーザへ提供されます。

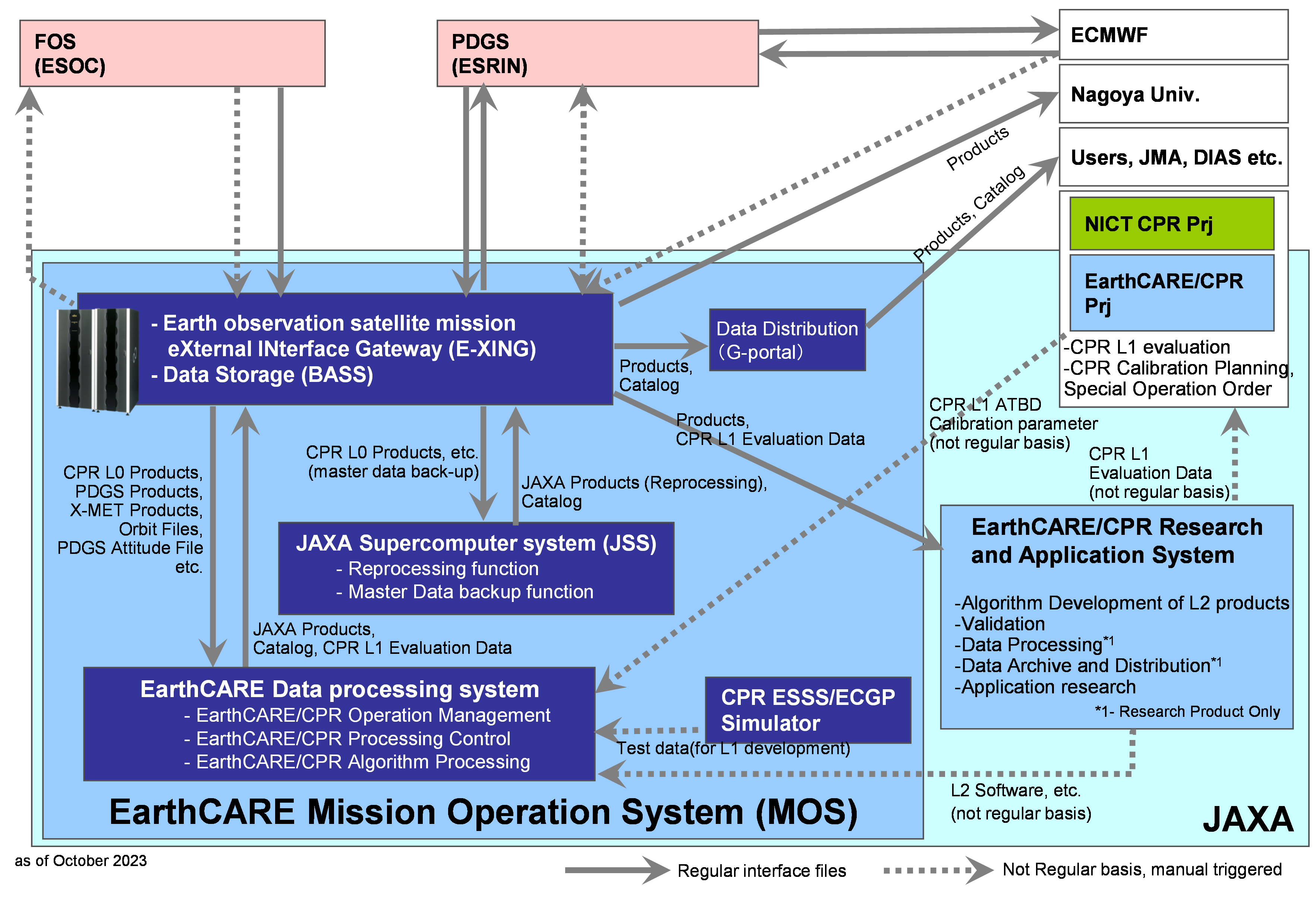

JAXA EarthCARE地上システムは、データ処理を行うMOSデータ処理システム(DPS)、外部機関とのデータ授受およびデータ等の保管管理を行う地球観測衛星ミッション外部機関インタフェースゲートウェイ(E-XING)とEarthCAREプロダクトを一般ユーザに提供する地球観測衛星データ提供システム(G-Portal)、データ処理(プロダクト作成)のためのアルゴリズムを開発・校正検証するEarthCARE/CPR利用研究系システムから構成されています。PDGSよりミッションデータがE-XING経由で送られ、DPSで、標準プロダクトの処理が行われます。処理後、E-XING経由でBEACHアーカイブストレージシステム(BASS)およびJAXAスーパーコンピュータシステム(JSS)に保存され、観測データ等を地球観測衛星データ提供システム(G-Portal)により提供します。これにより、研究者等の登録ユーザがG-Portalからプロダクトを検索し取得することができます。これらのデータ送受信、処理、保存、提供等は、すべて自動で運用されています。JAXAのEarthCARE/MOSの概略図及びそのデータフローを図2に示します。

処理フロー

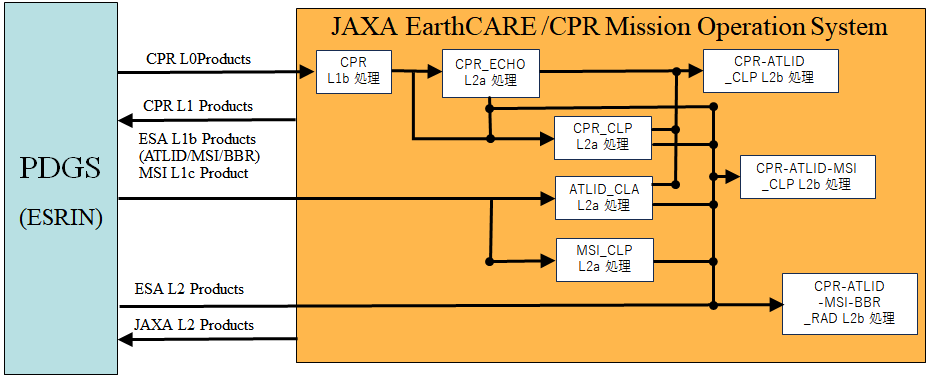

EarthCARE ミッション運用系システムにおける処理フローを図3に示します。