標準プロダクト

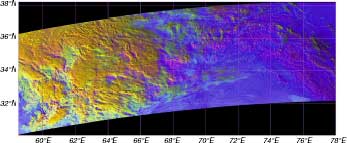

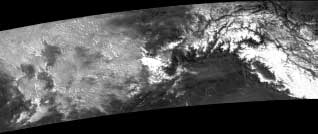

| チベット付近の観測画像 1997年12月21日(世界時) | |

図1 Color composite RGB Image R : ch1, G : ch2, B : ch4  図2 Gray-scale image for the ratio of ch1 and ch2 |

|

| 図1は1997年12月21日に観測された、TRMMの可視赤外観測装置(VIRS)のch 1(0.63μm)に、赤、ch 2(1.6μm)に緑、ch 4(10.8μm)に青を振り分け合成したチベット付近の画像です。ヒマラヤの山岳地帯の積雪域が赤系、水雲の領域は黄色系、ヒマラヤの谷や高原地帯が青系統の色に良好に判別できています。水雲はch 1 及びch 2の反射がどちらも強く温度は低いために黄色になります。積雪域はch 1の反射率は大きいのですが、ch 2の反射率が小さく温度が低いために赤系統の色になります。他の陸域は温度が高く反射率が小さいために,青みがかって見えます。 図2は図1と同じ領域のch 1とch 2の比(ch 1/ch 2)の白黒画像です。この比の値が大きいほど白くなります。水雲の領域とヒマラヤの積雪領域で白さに大きな違いが見られます。ch 1では氷と水で吸収の違いは小さいのですが、ch 2では氷による吸収のほうが大きいために反射が小さくなっています。このため比とると、水雲と積雪の判別が良好に出来ます。 |

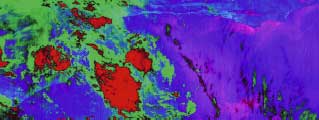

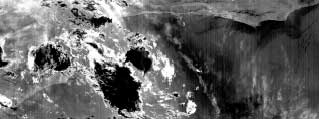

| 南ブラジルの観測画像 1997年12月21日(世界時) | |

図3 Color composite RGB Image R : smaller BTD between ch4 and ch5 G : larger BTD between ch4 and ch5 B : brightness temperature at ch4  図4 Gray-scale image for BTD between ch4 and ch5 |

|

| 図3は同じ日ブラジルの南で観測された、ch 4とch 5 (12μm) の輝度温度差の小さい領域に赤、大きい領域に緑、ch 4に青を振り分け合成した画像です。光学的に厚い雲域は赤系統に、光学的に薄い氷雲は緑系統に、温度の高い陸地と海は青系統の色に見えます。積雲型の雲は光学的に厚いのでch 4とch 5 の輝度温度差が小さく赤系統に、巻雲型の雲は輝度温度差が大きいので緑系統に色に見えます。また、海上の晴天域では水蒸気量が少ないほど輝度温度差が小さいので赤系統に、水蒸気量の多い領域は青系統の色に見えます。 図4は図3と同じ領域のch 4とch 5の輝度温度差の白黒画像です。輝度温度差が小さいほど黒く、大きいほど白く表されています。雲であるか、晴天域かをch 4の温度やch 1の反射率判別したのち、輝度温度差の情報を用いると雲の種類、水蒸気量や水蒸気の吸収による減衰を補正した海面温度の情報を得ることができます。 |

- 標準プロダクト・・サンプル画像

- 研究プロダクト・・サンプル画像 ( 海面水温 )