AMSR-Eが残した成果 2015年12月8日

2015年12月4日に、NASAの人工衛星Aquaに搭載された、AMSR-Eの運用が停止しました。

AMSR-Eは気候変動が水循環に及ぼす影響や漁業効率化のための、かけがえのない情報を私たちに届けてくれました。

AMSR-Eとその成果を振り返ります。

改良型高性能マイクロ波放射計(AMSR-E)とは

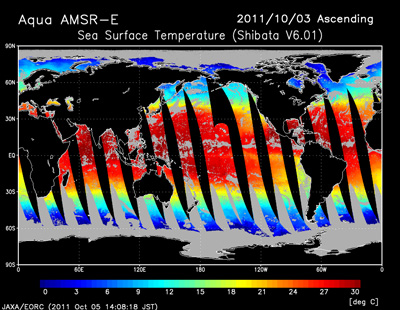

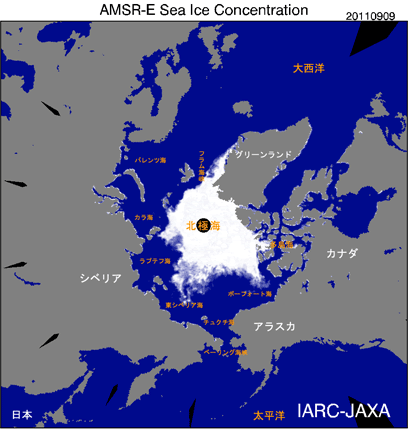

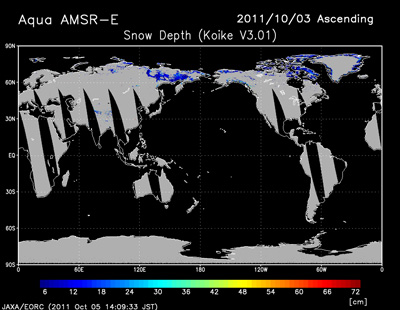

改良型高性能マイクロ波放射計(AMSR-E)は、2002年5月に打ち上げられたNASAの人工衛星Aquaに搭載されている、日本が開発したセンサです。AMSR-Eは地表や大気中の水蒸気や雨粒から自然に放射される微弱な電磁波を大きなアンテナで受けて、気候形成に大きく影響すると言われている海面水温や水蒸気量、雪や海氷の分布などの情報を取得してきました。

AMSR-Eの貢献

水循環・気候変動分野での貢献

実利用分野での貢献

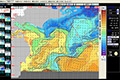

AMSR-Eによる海面水温の観測データは漁業にも役立てられました。マイクロ波放射計は、雲を透過してその下の海面の温度を測ることができるため、これまで雲が多くて観測ができなかった地域でも、頻度よく観測できるようになりました。一般的に、魚は海水の高温域と低温域の境目(潮目)に集まりやすいことから、広域の海面水温データは漁場推定に活用され、漁業操業の効率化に貢献しました。

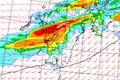

AMSR-Eは気象予測の精度向上にも貢献しました。AMSR-Eが観測した、水蒸気量、降水など水に関わる様々な情報は気象庁をはじめとした世界の気象機関に提供され、気象予報業務に活用されていました。天気予報の基となる数値予報モデルに直接同化されたほか、例えば、雲を透過して地表面や大気中から放射されるマイクロ波を受信できる特性を生かして、台風の内部構造を解析することにも使われました。 海面水温

海面水温 海氷面積

海氷面積 積雪

積雪

AMSR-Eの危機と復活

AMSR-Eは、設計寿命を超えて9年以上にわたって順調に観測を続けていましたが、2011年の夏頃からアンテナの回転摩耗が増大していました。そしてついに、2011年10月4日に正常に定常観測に必要な回転速度を維持する限界に達したため、AMSR-Eのアンテナの回転と観測が停止してしまいました。

その後、JAXAとNASAの技術者が協力して観測を再開させために様々な方法が検討した結果、約1年後の2012年12月4日に、低速での回転(毎分2回転)での観測を再開することに成功しました。再開後は、観測エリアの一部に抜けが出てしまうものの、その後も安定して観測データを取得し続けました。

AMSR-EからAMSR2へ

AMSR-Eが観測を停止している間に、後継のセンサ(AMSR2)を搭載した人工衛星「しずく」が2012年5月に打ち上げられました。水循環と気候変動の関連性を研究するためには、一貫性のあるデータを長期間継続して取得しなければなりませんが、AMSR-Eの復活により、「しずく」のAMSR2と並行運用をすることが可能となり、AMSR-Eのデータはそれぞれのセンサの特性による差を補正して一貫性のあるデータを作成するために役立てられてきました。

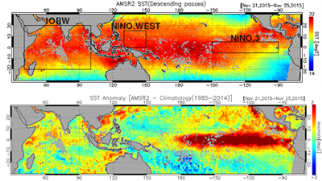

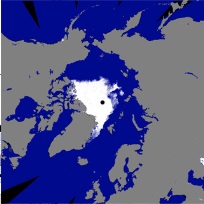

「しずく」のAMSR2は、AMSR-Eの役目を引き継いで、気象予報の予測精度向上や、漁業の効率化、気候変動の兆候を調べるための北極海氷面積やエルニーニョ発生状況の把握などのために役立てられています。

観測史上最大に迫るエルニーニョ現象

観測史上最大に迫るエルニーニョ現象 JAFIC(漁業情報サービスセンター)の漁業探査システム

JAFIC(漁業情報サービスセンター)の漁業探査システム 気象庁での利用

気象庁での利用 北極海の海氷面積 観測史上最小記録を更新

北極海の海氷面積 観測史上最小記録を更新